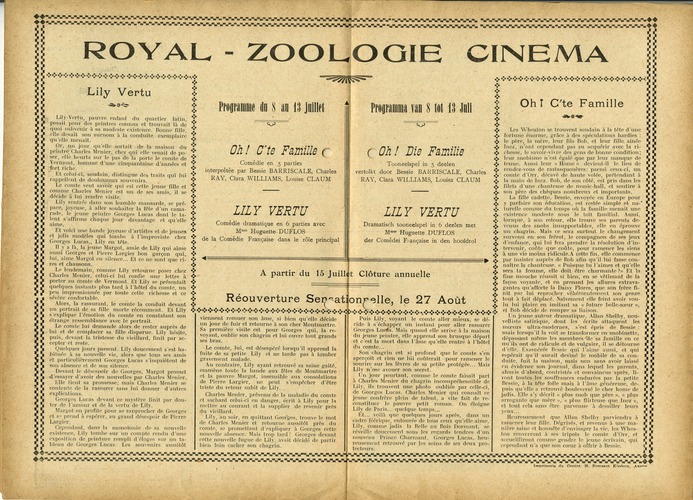

Programma van 8 tot 13 juli 1922

Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#392

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma

LE PNEU TRIOMPHATEUR

POUR CAMIONS AUTOS MOTOS —VELOS £ — —VOITURES —

VEU MED IUJ1 jl

Agent /finirai pour la Belgique: a. FRANK, 8, ru« de la Marne, Bruxelles. Télépb. Br. 180.37 Agente pour les province» I Agente pour les Flandre» d’Anvert et du Llmbourg t Orientale et Occidentale

Qeitrine Opulente

' en 2 mois par les tttslcs Oaléfitts. Les Pi-™

Iules Galéginos sont incomparables — pour développer et raffermir les seins, effacer les saillies osselises, combler les salières ei donner à la poitrine des contours harmonieux et séduisants. Elles sont absolument inoffensives et elles réussissent aussi bien chez la femme que la jeune fille. Traitement facile à suivre en secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mondiale, 65, rue Ant.-Dansaert, Bruxelles. Méfiez-vous des contrefaçons sans valei;

LIEGE: Pharm. Goossens, 98, rue de la Cathédrale. ANVERS: Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montigny GAND: Pharm. Vergaelen, 45, rue des Champs CHARLEROI t Pharm. Sohet, 15, rue de Marcinelle. NAMUR î Pharm. Chlsogne, 2, rue Godefroid.

MONS: Pharm. Hermans, 19, rue de l'Athénée. OSTENDE: Pharm. Halewyck, Place d'Armes, 12.

Pour tout ce qui concerne J”Administration» la Rédaction, la Publicité de CINÊ~REVUE, s’adresser à rÉditeur, Me J. MEUWISSEN. 70 et 72, rue Charles De Coster. — Téléphone L. 7678.

Achille GE Y ZEN

178, RUE ROYALE, BRUXELLES

Téléphone B 98.04 — Télégrammes: Qeyzella-Bruxelles

maast

TURNHOUT: Maison J. Brandt, rue de l’Eglise, 3. ROULERS: Maison L. Fonteyne, place de la Gare, 28.

OSTENDE: Maison L. Fonteyne. rue du Quai, 4.

GILL Y: Maison Michaiix, place des Haies.

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE DU CÉLÈBRE PIANO

"August Förster,,

THE AUTOPIANO Kästner & C° L"

MONTÉ EN MÉTAL on

TOUJOURS en MÀG ASIN - 20.000 ROULEAUX -DE 65 ET 8Ö NOTES

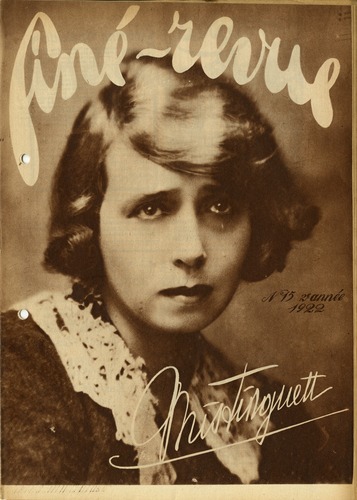

2* Année. — N» 16.

1822,

OncpTLc. offeci&l iieUz de Veut

Editeur: J. MEUWISSEN, rue Charles De Coster, JO et 72, Biuxel/es. — Téléphone L 1678

Ê fc7le î

ETO I LE DE/CmEMA

Je me suis fait un devoir d’aller causer cinéma avec Mistinguett, qui triompha dans La Revue Sans-Gêne à l’Alhambra.

Celle-ci, qui m’a reçu dons sa loge, me montre d’abord une superbe collection de photos; je constate que « Miss » est très photogénique et quelle possède une face très mobile, chose indispensable aux « movies stars ».

Dans un de mes récents articles intitulé « L’Interprèle de Cinéma, je disais:

— Il faut que far-\ i de ciné soit sobre, son jeu simple «t nature/, oh lsurtout très naturel, et qu'il évite les 'gestes inutiles et ridicules.

Mîstinguett, qui non seulement fait du théâtre, mais aussi du cinéma, vous ne l’ignorez pas, je l’espère, réunit toutes ces qualités. Il est à -déplorer de ne plus voir cette artiste sur l’écran. Mistinguett -qui, avant guerre, interpréta La Glu, Les Misérables avec Henry Krauss et L’Empreinte avec Max Dearly pour la

maison Pathé, serait, en ce moment, la « star » idéale d’un film moderne où elle pourrait, comme dans sa scène du Palais des Soieries ou de Spaville en 7922, scènes de La Revue Sans-Gêne, à l’Alhambra, évoluer dans un luxe et une mise en scène merveilleux.

Mistinguett nous prouve dans sa scène J’en ai marre qu’elle sait aussi être d’un réalisme intense. Dans cette même scène, elle montre que sous son sein haletant bat un cœur sincère et bon. Nous aimons voir un tableau comme celui-là qui, souvent, crée des larmes de pitié.

Mistinguett est une belle artiste; puisse un jour revenir son sourire (le sourire de Paris) à

l’écran. Il y a dans l’art du cinéma comme dans celui de la sculpture, de la peinture et du théâtre, il y a, dis-je, deux sortes d’arti stes: ceux qui font école et ceux qui n’en font pas. Ces derniers sont certainement les plus intéressants. Ils parviennent, en effet, à se créer des qualités tellement individuelles que leurs élèves n’arrivent jamais à se les adapter.

Nous pouvons franchement et définitivement classer Mistinguett parmi ces derniers.

Mistinguett est une belle artiste I

Henry A. PARYS.

Ciné-Revue, qui s’est fait un devoir d’ouvrir une Nous pouvons affirmer que les laboratoires sont enquête sur le mouvement cinégraphique en Bel- les plus vastes et les plus modernes de Belgique,

gique, est heureux de pouvoir entretenir ses lecteurs Ensuite je tiens à connaître les projets pour les

dans le présent numéro de la plus jeune, mais pro- productions futures de la firme.

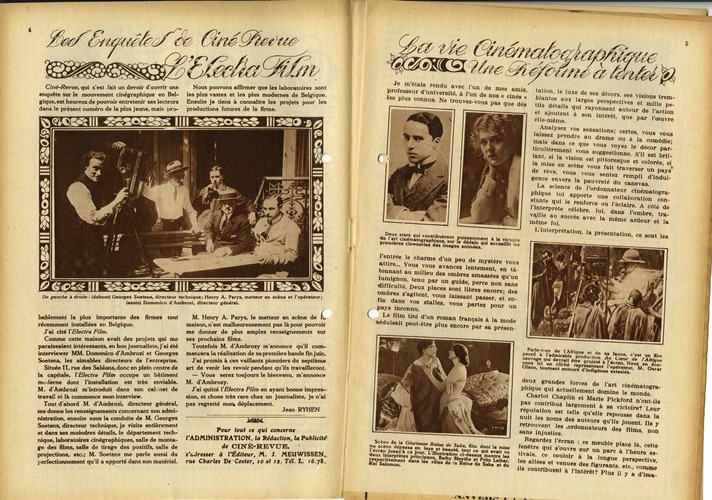

De gauche à droite: (debout) Georges Soetens, directeur technique; Henry A. Parys, metteur en scène et l'opérateur;

(assis) Domenico d'Ambrosi, directeur général.

bablement la plus importante des firmes tout récemment installées en Belgique.

J'ai cité Y Electre Film.

Comme cette maison avait des projets qui me paraissaient intéressants, en bon journaliste, j’ai été interviewer MM. Domenico d’Ambrozi et Georges Soetens, les aimables directeurs de l’entreprise.

Située 11, rue des Sablons, donc en plein centre de la capitale, Y Electro Film occupe un bâtiment mc-Jerne dont l’installation est très enviable. M. d’Ambrozi m’introduit dans son cal net de travail et là commence mon interview.

Tout d’abord M. d’Ambrozi, directeur général, me donne les renseignements concernant son administration, ensuite sous la conduite de M. Georges Soetens, directeur technique, je visite entièrement et dans ses moindres détails, le département technique, laboratoires cinégraphiques, salle de montage des films, salle de tirage des positifs, salle de projections, etc.; M. Soetens me parle aussi du perfectionnement qu’il a apporté dans son matériel.

M. Henry A. Parys, le metteur en scène de h. maison, n’est malheureusement pas là pour pouvoir me donner de plus amples renseignements sur ses prochains films.

Toutefois M. d’Ambrozy m’annonce qu’il commencera la réalisation de sa première bande fin juin.

J’ai promis à ces vaillants pionniers du septième art de venir les revoir pendant qu’ils travailleront.

— Vous serez toujours le bienvenu, m’annonce M. d’Ambrozy.

J'ai quitté Y Electro Film en ayant bonne impression, et chose très rare chez un journaliste, je n’ai pas regretté moi* déplacement.

Jean RYHEN

Pour tout ce qui concerne /'ADMINISTRATION, la Rédaction, la Publicité de CINÉ-REVUE, '

*'a J rester à l’Éditeur, M. J. MEU WISSEN», rue Cbarlet De Coster, to et it. Tel. L. 16.7b,

Je m’étais rendu avec l’un de mes amis, professeur d’université, à l’un de nos « cinés » les plus connus. Ne trouvez-vous pas que dès

tation, le luxe de ses décors, ses visions tremblantes aux larges perspectives et mille petits détails qui rayonnent autour de l’action et ajoutent à son intérêt, que par l’œuvre elle-même.

Analysez vos sensations; certes, vous vous laissez prendre au drame ou à la comédie; mais dans ce que vous voyez le décor particulièrement vous suggestionne. S’il est brillant, si la vision est pittoresque et colorée, si la mise en scène vous fait traverser un pays de rêve, vous vous sentez rempli d’indulgence envers la pauvreté du canevas.

La science de l’ordonnateur cinématographique lui apporte une collaboration constante qui le renforce ou l’éclaire. A côté de l’interprète célèbre, lui, dans l’ombre, travaille au succès avec la même ardeur et la même foi.

1,’interprétation, la présentation, ce sont les

Deux stars qui contribuèrent puissamment à la victoire de l’art cinématographique, sur le dédain qui accueillit les premières clowneries des images animées.

l’entrée le charme d’un peu de mystère vous attire... Vous vous avancez lentement, en tâtonnant au milieu des ombres amassées qu’un lumignon, tenu par un guide, perce non sans difficulté. Deux places sont libres encore; des ombres s’agitent, vous laissant passer, et enfin dans vos stalles, vous partez pour un pays inconnu.

( Le film tiré d’un roman français à la mode séduisait peut-être plus encore par sa présen-

Parle-t-on de l'Afrique et de sa faune, c’est un 61m pareil à l'admirable production Au Cœur de fAfrique sauvage qui devrait être projeté à l’écran. Nous en donnons ici un cliché représentant l’opérateur, M. Oscar Oison, tournant entoure d’indigènes extasiés.

Scène de la Glorieuse Reine de Saba, film dont la mise en scène dépassa en luxe et beauté, tout ce qui avait vu l'écran jusqu'à ce jour. L'illustration ci-dessus montre les deux interprètes principaux, Bethy Bleythe et Friti Leiber, respectivement dans les rôles de -a Reine de Saba et du Rot Salomon.

deux grandes forces de l’art cinématographique qui actuellement domine le monde.

Chariot Chaplin et Marie Pickford n’ont-ils pas contribué largement à sa victoire? Leur réputation est telle qu’elle repousse dans la nuit les noms des auteurs qu’ils jouent. Ils y retrouvent, les »ordonnateurs des films, non sans injustice.

Regardez l’écran: ce meuble placé là, cette fenêtre qui s’ouvre sur un parc à l’heure estivale, ce couloir à la longue perspective, les allées et venues des figurants, etc., comme ils contribuent à l’intérêt? Plus il y a d’imaxtli’b w mià » ».T? b

D est malheureux que parfais la censure proscrive des films dont le but est de faire l’éducation du public* tel Cocaïne, une production anglaise qui se buta au veto de l’autorité britannique.

Ainsi en convenait mon professeur, un savant émérite; le cinéma le repose; son cadre le séduit et ce qui paraîtra paradoxal, plus le roman est agité, plus l’action tumultueuse prend couleur de drame, plus le calme s’empare de lui, tant il est heureux, l’original, à ne pas être mêlé à pareilles bagarres. Toute son admiration va à la féerie décorative qui crée à la conception cinématographique une extraordinaire ambiance.

Quand nous retrouvâmes la lumière, mon professeur ne put se retenir:

« Quel merveilleux instrument! Il devrait modifier totalement nos méthodes éducatives.»

Et comme je l’interrogeais du regard, il me développa sa pensée. Elle est tout à l'honne-" du ciné. C’est son application à l’enseigl ment.

« Que n a-t-on dit du cinéma? Ne lui a-t-on pas imputé certaines dépravations, le détraquement de cervelles enfantines? Ce sont lfk des acusations formulées par des esprits chagrins. Que de services, au contraire, il a rendus à la cause de l’humanité! En distrayant, en divertissant, en amusant, il a empêché de vilaines actions. Le temps qu’il a réclamé a été pris au jeu, au café, aux aventures louches... Il a fait beaucoup de bien! il en fera davantage.

— Voilà une heureuse réponse aux censeura moroses.

(Voir suite page 13.),

Vue de rExpédition de Shackieton au Pôle Sud, production toute indiquée pour éclairer la curiosité de notre jeunesse studieuse.

gination dans la mise en scène, plus le film est assuré de plaire... Son pouvoir d’attirance et de fascination en est doublé...

KOLEN

Urb. SPRINGAEL & Co

Telefoon 285 5

Groenplaat?, 9, Antwerpen

Specialiteit: Anthraciet bollen 130 fr. de IOÖO kil. in kelder. — Deze bollen vervangen op voordee-lige wijze de anthraciet die buiten prijs en bijna onverkrijgbaar is op liet oogenblik.

Het beproeven is he aannemen.

Kleine keukenbriketten 130 fr de 1000 kil. in kelder. — Tout-venant 50%, aan 145 fr. de 1000 kil. in kelder. Buiten concurrentie. — Vette briketten voor werkhuizen en werven.

Kleinhandelaars, vraagt onze prijzen per wagon of per lichter.

WACHT NIET!

Restaurant Verlaet

PLACE St. JEAN, 50 Téléfone 5383 Telefone 5383

Specialité: Dîners à 3 fr.

REDUCTION AVEC BONS

Salles pour Banquets

Aux Fabricants suisses réunis

Nicolas TENSEN

Marché aux Souliers, 12 ANVERS

rue des Fripiers, 12 BRUXELLES

Montres-Pendules-Réveils

REPARATIONS

.Grand choix de Montres-bracelets...

i/fxoj

COUTELLEBIE MERCKX

1, RUE DES MENUISIERS, 1 (Marché aux Souliers)

Couteaux- Canifs - Rasoirs - Ciseaux

COUVERTS EN TOUS GENRES

Orfèvrerie Je CrMofle Je Pot t

HiniMnnTTOrnnwiTmrr

GARNITURES

POUR

Fumoirs, Salons, Boudoirs Chambres à coucher Verandah Fauteuils - Club

feu

11, Longue rue du Vanneau

(près du parc)

IN 7 GROOT

IN T KLEIN

10S, COMOTüTIMAT, vroeger 83, Snikerrui

REISARTIEKELEN Valiezen en Koffers in allen aard Herstellingen

Iluishoudzakken en S choolb en o o digdh eden - Sportartie-kelen - Plooi-stoelen - Kindervoituren - Speelgoed Wilgen reismanden Stoelen en Zetels in wilgen en riet

VERMINDERDE PRIJZEN VOOR VOLLEDIGE TERRASSEN

l’jrijzen biiiten alle coneiipeiitlc

CoroNA

La meilleure machine à écrire portative

AGENT

F. MAES

59, Rempart S,e Cathérine

(Coin rue Israelites)

Entreprises Gén. d’EIectricité

R. RUYSSERS

6. rue Van Maerlant, 6

Tél. 5374

Appareils d'Eclairage

Force m r»+r ir'ô

Tel. 1622

WAWWWVWA

WWWA%VAWA"AVIiWiO

VmVmVmVmVm-m'

ROYAL - ZOOLOGIE

CINEMA

Lily Vertu

Lily-Vertu, pauvre enfant du quartier latin, ]X)sait pour des peintres connus et trouvait là de quoi subvenir à sa modeste existence. Bonne fille,

I P* elle devait son surnom à la conduile exemplaire I J qu'elle menait.

IJ Or, un jour qu’elle sortait de la maison du peintre Charles Menier, chez qui elle venait de poser, ('lie heurta sur le pas de la porte le comte de Vermont, homme d’une cinquantaine d’années et fort riche.

Et celui-ci, soudain, distingue des traits qui lui rappellent de douloureux souvenirs.

Le comte veut savoir qui est cette jeune fille et comme Charles Menier est un de ses amis, il se décide a lui rendre visite.

Lily rentrée dans son humble mansarde, se prépare, joyeuse, à aller souhaiter la fête d'un camarade, le jeune peintre Georges Lucas dont le talent s’affirme chaque jour davantage et qu’elle a i me.

Et voici une bande joyeuse d'artistes et de jeunes et jolis modèles qui tombe à l’improviste chez Georges Lucas,, Lily en tête.

Il y’ a là, la jeune Margot, amie de Lily qui aime aussi Georges et Pierre Largier bon garçon qui, lui, aime Margot en silence... Et ce ne sont que rires et chansons.

Le lendemain, comme Lily retourne poser chez Charles Menier, celui-ci lui confie nue lettre à porter au comte de Vermont. Et Lily se présentait quelques instants plus tard, à l’hôtel du comte, un peu impressionnée par toute cette richesse et ce sévère confortable.

Alors, la rassurant, le comte la conduit devant un portrait de sa fille niorte récemment. Et Lily s'explique l'émotion du comte en constatant son étrange ressemblance avec le portrait.

Le comte lui demande alors de rester auprès de lui et de remplacer sa fille disparue. Lily hésite, puis, devant la tristesse du vieillard, finit par accepter et reste.

Quelques jours passent. Lily doucement s'est habituée à sa nouvelle vie, alors que tous ses amis et particulièrement Georges Lucas s’inquiètent de son absence et de son silence.

Devant le désesnoir de Georges, Margot promet d’essayer d'avoir des nouvelles par- Charles Menier.

Elle lient sa promesse; mais Charles Menier se contente de la rassurer sans lui donner d'autres explications.

Georges Lucas devant ce mystère finit par douter de l’amour et de la vertu de Lily.

Margot en profite pour se rapprocher de Georges et sri prend à espérer, au grand désespoir de Pierre Largier.

Cependant, dans la monotonie de sa nouvelle existence, Lily tombe sur un compte rendu d’une exposition de peinture rempli d éloges sur un tableau de Georges Lucas. Les souvenirs aussitôt

Proyiwiie iln $ an i:j juillet

Oh! Ole F mille ç

Comédie en 5 parties interprétée par Bessie BARRISCALE, Charles RAY, Clara WILLIAMS, Louise CLAUM

LILY VERTU

Comédie dramatique en 6 parties avec Mmc Huguette DUFLOS de la Comédie Française dans le rôle principal

Pl'Opillllia Vitll 8 M 18 -lull

C Oh! Bis Familie

vertolkt

Tooneelspel in 5 deelen door Bessie BARRISCALE, Charles Clara WILLIAMS, Louisa CLAUM

LILY

VERTU

Dramatisch tooneelspel in 6 deelen met Mm= Huguette DUFLOS der Comédei F>aoçaise in den hoofdrol

A partir du 15 Juillet Clôture annuelle

Réouverture Seiati

viennent remuer son Ame, si bien qu’elle décide un jour de fuir et retourne à son cher Montmartre. Sa première visite est pour Georges qui, la revoyant, oublie son chagrin et lui ouvre tout grands ses bras.

Le comte, lui, est désespéré lorsqu’il apprend la fuite de sa petite Lily et ne tarde pas à tomber gravement malade.

Au contraire, Lily ayant retrouvé sa saine gaité, emmène toute la bande aux fêtes de Montmartre et la pauvre Margot, insensible aux consolations de Pierre Largier, ne peut s’empêcher d’être triste du retour subit de Lily. .

Charles Menier, prévenu de la maladie du comte et sachant celui-ci en danger, écrit à Lily pour la mettre au courant et la supplier de revenir près du vieillard.

Lily, au soir, en quittant Georges, trouve le mot de Charles Menier et retourne aussitôt près du comte, se promettant d’expliquer à Georges cette nouvelle absence. Mais trop tard! Georges devant cette nouvelle fugue de Lily, avait décidé de partir bien loin cacher son chagrin.

onrelle, le 27 Août

Puis Lily, voyant le comte aller mieux, se décide à s’échapper un instant pour aller rassurer Georges Lucfls. Mais quand elle arrive à la maison du jeune peintre, elle apprend son brusque départ et c’est la mort dans l'Ame qu’elle rentre à l’hôtel du comte...

Son chagrin est si profond que le comte s’en aperçoit et rien ne lüi coûterait pour ramener le sourire sur les lèvres de sa petite protégée... Mais Lily n’ose avouer son secret.

LTn jour pourtant, comme le comte faisait part à Charles Menier du chagrin incompréhensible de Lily, ils trouvent une photo oubliée par celle-ci, de Georges Lucas. Charles Menier qui connaît ce jeune confrère plein de talent, a vite fait de reconstituer le pauvre petit roman. On éloigne Lily de Paris... quelque temps...

Et... voilà que quelques jours après, dans un cadre féérique, entourée de tous ceux qu’elle aime, Lily, comme jadis In Belle au Bois Dormant, se réveille doucement sous les regards tendres d’un nouveau Prince Charmant, Georges Lucas, heureusement retrouvé par les soins de ses deux pro-

Ohî C'te Famille

Les Wheaton se trouvent soudain à la tête d’une fortune énorme, grAce à des spéculations hardies: le père, la mère, leur fils Bob, et leur fille ainée Inez, n’ont cependant pas su acquérir avec la richesse, le savoir-vivre des gens de bonne condition; leur snobisme n’est égalé que par leur manque de tenue. Aussi leur « Home » devient-il le lieu de rendez-vous do rastasquouères: parmi ceux-ci, un comte d’Ürr, décavé de haute volée, prétendant à la main de Inez. Boh, de son côté, est pris dans les filets d’une chanteuse de music-hall, et soutire à son père des chèques nombreux et importants.

La fille cadette, Bessie, envoyée en Europe pour y parfaire son éducation, est restée simple et na-' turelle comme du temps où la famille menait une existence modeste sous le toit familial. Aussi, lorsque, à son retour, elle trouve ses parents devenus des snobs insupportables, elle en éprouve un chagrin. Mais ce sera surtout le changement survenu en son frérot, le compagnon de ses jeux d’enfance, qui lui fera prendre la résolution cl’in-tervenir, coûte que coûte, pour ramener les siens à une vie moins ridicule.A cette fin, elle commence par insister auprès de Bob afin qu’il lui fasse connaître la chanteuse. « Puisque tu l’aimes et qu’elle sera ta femme, elle doit être charmante?» Et la fine mouche réussit si bien, en se vêtissant de la façon voyante, et en prenant les allures extravagantes qu’affecte la Daisy Flores, que son frère finit par lui reprocher véhémentement son genre lout à fait déplacé. Naïvement elle feint avoir voulu lui plaire en imitant sa « future belle-sœur », et Bob décide de rompre sa liaison.

Un jeune auteur dramatique, Allan Shelby, nouvelliste satirique, dont les écrits attaquent les mœurs ultra-modernes, s’est épris de Bessie: mais lorsqu’il la voit se transformer en snohinette, dépassant même les membres de sa famille en ce au ils ont de ridicule et de vulgaire, il se détourne d’elle. Exasnérée Bessie qui l’aime aussi, et qui espérait qu’il aurait deviné le mobile de sa conduite, fuit la maison, mais non sans avoir laissé en évidence son journal, dans lequel les parents, ahuris d’abord, contristés et convaincus après, liront toutes les souffrances endurées par la petite Bessie, à la tête folle mais à l’âme généreuse, depuis (ju’elle a retrouvé bouleversé le cher home de jadis. Elle s’y décrit « plus snob que père », « plus arrogante que mère», Heureusement que Allan Shelby parviendra à ramener leur fille. Dégrisés, et revenus à une manière saine et honnête d’envisager la vie, les Wheaton renverront à ses tripots le comte d’Orr, et accueillirent comme gendre le jeune écrivain, qui cependant n’a que son cœur à offrir à Bessie. tecteurs. Imprimerie dn (Vntrrt. Rpmrwrt Kiiviorp

Maison BERTÏÏY

106, rue de l’Eglise, 106

FOURRURES

Arrangements — Réparations Conservation de fourrures Prix avantageux — Travail soigné

BRODERIES

DESSINS MODERNES

PERL AGES, BOUTONS, POINTSCLAIRS. PLISSAGE

)[ RYCKAERT

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

duetten cLe

A • tk e*t?oo s «jjjj?SÇM

C EM £?Src STR AflT«Z0

au ’’DEPOT de FABRIQUER

106, RUE CARNOT

Grand ghoix de

Gabardines, Serges, Velours de laines

Tissus pour Costumes de mariages, etc. GKOS et DETAIL,

H GOOSSENS

I 141, Chaussée de Malines - 7, Rue de l'Harmonie

Téléphone 1462

1 Graaile spteiiililé de voilies de notes

Automobiles de grand luxe

l'eiDonnel elioistl et stylé

I JAux Modèles &légants

S 14, rue Nationale - 57, rue Bréderode 13, rue des Peignes

Notre grande spécialité

I B louses-Robes - Paletots |

VI Le plus grand choix de la ville

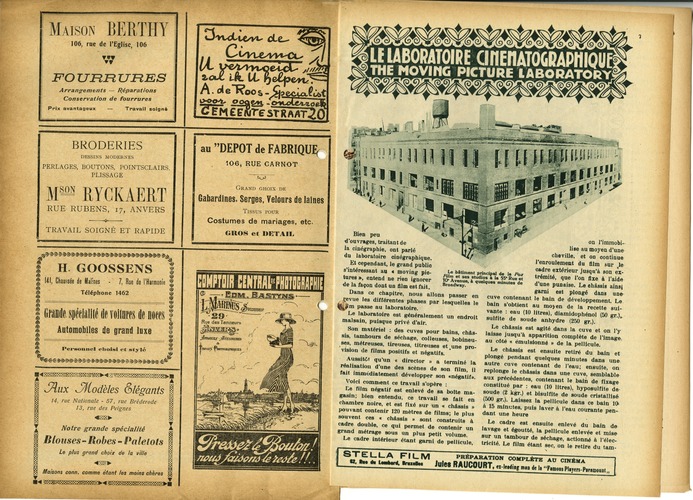

Bien peu •d’ouvr&ges, traitant de la cinégraphie, ont parlé du laboratoire cinégraphique.

Et cependant, le grand public s'intéressant au « moving pictures », entend ne rien ignorer de la façon dont un film est fait.

Dans ce chapitre, nous allons passer en çevue les différentes phases par lesquelles le (jÿm passe au laboratoire.

Le laboratoire est généralement un endroit malsain, puisque privé d’air.

Son matériel: des cuves pour bains, châssis, tambours de séchage, colleuses, bobineuses, métreuses, tireuses, titreuses et une provision de films positifs et négatifs.

Aussitôt qu'un « director » a terminé la réalisation d'une des scènes de son film, il fait immédiatement développer son «négatif».

Voici comment ce travail s’opère:

Le film négatif est enlevé de sa boite magasin; bien entendu, ce travail se fait en chambre noire, et est fixé sur un « châssis » pouvant contenir 120 mètres de films; le plus souvent ces « châssis » sont construits à cadre double, ce qui permet de contenir un grand métrage sous un plus petit volume.

Le cadre intérieur étant garni de pellicule,

on l’immobilise au moyen d’une cheville, et on continue l’enroulement du âlm sur le cadre extérieur jusqu’à son extrémité, que l’on fixe à l’aide d’une punaise. Le châssis ainsi garni est plongé dans une-cuve contenant le bain de développement. Le bain s'obtient au moyen de la recette suivante: eau (10 litres), diamidophénol (50 gr.), sulfite de soude anhydre (250 gr.).

Le châssis est agité dans la cuve et on l’y laisse jusqu’à apparition complète de l’image au côté « émulsionné » de la pellicule.

Le châssis est ensuite retiré du bain et plongé pendant quelques minutes dans une autre cuve contenant de l’eau; ensuite, on replonge le châssis dans une cuve, semblable aux précédentes, contenant le bain de fixage constitué par: eau (10 litres), hyposulfite de soude (2 kgr.) et bisulfite de soude cristallisé (500 gr.). Laissez la pellicule dans ce bain 1D à 15 minutes, puis laver à l’eau courante pendant une heure Le cadre est ensuite enlevé du bain de lavage et égoutté, la pellicule enlevée et mise sur un tambour de séchage, actionné à l’électricité. Le film étant sec, on le retire du tam-

Le bâtiment principal de la Fox Film et ses studios a la 55* Rue et 10* Avenue, à quelques minutes de Broadway.

STELLA FILM PRÉPARATION COMPLÈTE AU CINÉMA

<2, Im Ai Liwtard, Bnuaflei JuiGS RAUC0URT, ex-leiding min de II “FimouiPliyen-Piriœouul

o o

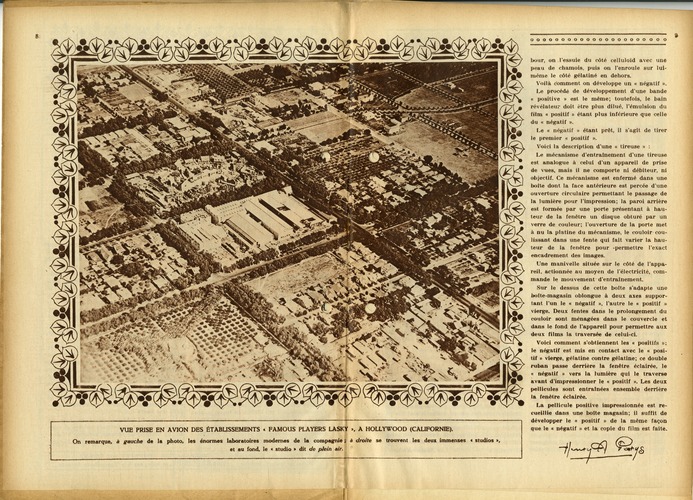

VUE PRISE EN AVION DES ÉTABLISSEMENTS « FAMOUS PLAYERS LASKY », A HOLLYWOOD (CALIFORNIE).

On remarque, à gauche de la photo, les énormes laboratoires modernes de la compagnie; à droite se trouvent les deux immenses < studios »,

et au fond, le « studio » dit de plein air.

hour, on .l’essuie du côté celluloïd avec une peau de chamois, puis on l’enroule sur lui-même le côté gélatiné en dehors.

Voilà comment on développe un « négatif ».

Le procédé de développement d’une bande « positive » est le même; toutefois, le bain révélateur doit être plus dilué, l’émulsion du film « positif » étant plus inférieure que celle du « négatif ».

Le « négatif » étant prêt, il s'agit de tirer le premier « positif ».

Voici la description d'une « tireuse »:

Le mécanisme d'entraînement d’une tireuse est analogue à celui d’un appareil de prise de vues, mais il ne comporte ni débiteur, ni objectif. Ce mécanisme est enfermé dans une boite dont la face antérieure est percée d’une ouverture circulaire permettant le passage de la lumière pour l’impression; la paroi arrière est formée par une porte présentant à hauteur de la fenêtre un disque obturé par un verre de couleur; l’ouverture de la porte met à nu la platine du mécanisme, le couloir coulissant dans une fente qui fait varier la hauteur de la fenêtre pour -permettre l’exact encadrement des images.

Une manivelle située sur le côté de l’appareil, actionnée au moyen de l’électricité, commande le mouvement d’entraînement.

Sur le dessus de cette boîte s’adapte une boîte-magasin oblongue à deux axes supportant l’un le « négatif », l’autre le « positif » vierge. Deux fentes dans le prolongement du couloir sont ménagées dans le couvercle et dans le fond de l'appareil pour permettre aux deux films la traversée de celui-ci.

Voici comment s'obtiennent les « positifs »; le négatif est mis en contact avec le « positif » vierge, gélatine contre gélatine; ce double ruban passe derrière la fenêtre éclairée, le « négatif » vers la lumière qui le traverse avant d’impressionner le « positif ». Les deux pellicules sont entraînées ensemble derrière la fenêtre éclairée.

La pellicule positive impressionnée est recueillie dans une boîte magasin; il suffit de développer le « positif » de la même façon que le « négatif » et la copie du film est faite.

10

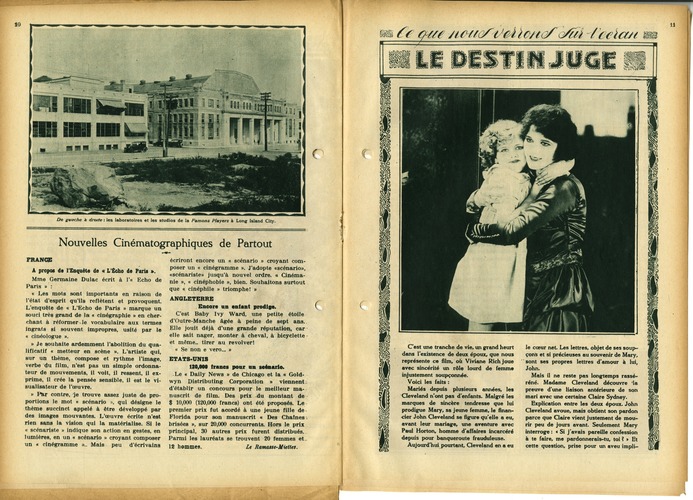

De gauche à droite: les laboratoires et les studios de la Famons Players à Long Island City.

Nouvelles Cinématographiques de Partout

FRANCE

A propos de l’Enquête de « L’Écho de Paris ».

Mme Germaine Dulac écrit à 1’« Echo de Paris »:

« Les mots sont importants en raison de l’état d’esprit qu'ils reflètent et provoquent. L’enquête de « L'Echo de Paris » marque un souci très grand de la « cinégraphie » en cherchant à réformer-le vocabulaire aux termes ingrats si souvent impropres, usité par le « cinéologue ».

» Je souhaite ardemment l'abolition du qualificatif « metteur en scène ». L’artiste qui, sur un thème, compose et rythme l’image, verbe du film, n’est pas un simple ordonnateur de mouvements, il voit, il ressent, il exprime, il crée la pensée sensible, il est le vi-sualisateur de l’œuvre.

» Par contre, 'je trouve assez juste de proportions le mot « scénario >, qui désigne le thème succinct appelé à être développé par des images mouvantes. L’œuvre écrite n'est rien sans la vision qui la matérialise. Si le « scénariste » indique son action en gestes, en lumières, en un « scénario » croyant composer un « cinégramme ».. Mais peu d’écrivains

écriront encore un « scénario » croyant composer un « cinégramme ». J’adopte «scénario», «scénariste» jusqu’à nouvel ordre. « Cinémanie », « cinéphobie », bien. Souhaitons surtout que « cinéphile » triomphe! »

ANGLETERRE

Encore an enfant prodige.

C’est Baby Ivy Ward, une petite étoile d’Outre-Manche âgée à peine de sept ans. Elle jouit déjà d’une grande réputation, car elle sait nager, monter à cheval, à bicyclette • et même., tirer au revolver!

« Se non e vero... »

ETATS-UNIS

120,000 francs ponr an scénario.

Le « Daily News » de Chicago et la « Gold-wyn Distributing Corporation » viennent d’établir un concours pour le meilleur manuscrit de film. Des prix du montant de $ 10,000 (120,000 francs) ont été proposés. Le premier prix fut acordé à une jeune fille de Florida pour son manuscrit « Des Chaînes --brisées », sur 20,000 concurrents. Hors le prix principal, 30 autres prix furent distribués. Parmi les lauréats se trouvent 20 femmes et.. 12 hommes. Le Rameuse-Miettes.

fyt/t Jietfof'tJ&i ïc/tcf a/ai /cela/1

le cœur net. Les lettres, objet de ses soupçons et si précieuses au souvenir de Mary, sont ses propres lettres d'amour à lui, John.

Mais il ne reste pas longtemps rasséréné. Madame Cleveland découvre 'la preuve d'une liaison antérieure de son mari avec une certaine Claire Sydney.

Explication entre les deux époux. John Cleveland avoue, mais obtient son pardon parce que Claire vient justement de mourir peu de jours avant. Seulement Mary interroge: « Si j’avais pareille confession à te faire, me pardonnerais-tu, toi? » Et cette question, prise pour un aveu impli-

C’est une tranche de vie, un grand heurt dans l’existence de deux époux, que nous représente ce film, où Viviane Rich joue avec sincérité un rôle lourd de femme injustement soupçonnée.

Voici les faits:

Mariés depuis plusieurs années, les Cleveland n’ont pas d’enfants. Malgré les marques de sincère tendresse que lui prodigue Mary, sa jeune femme, le financier John Cleveland se figure qu’elle a eu, avant leur mariage, une aventure avec Paul Horton, homme d’affaires incarcéré depuis pour banqueroute frauduleuse.

Aujourd’hui pourtant, Cleveland en a eu

cite, suffit à enraciner plus avant le doute dans le cœur du banquier.

Or, le soir venu, les bagues de Madame Cleveland ont disparu. Dès le lendemain matin, son mari prévient la police. Et, peu d’heures après, de troublantes informations le mettent hors de lui.

Sa femme n'a pas dit la vérité en affirmant avoir passé la soirée chez les Taylor: ils sont absents depuis une semaine. Et puis on a retrouvé les bagues, engagées au Mont-de-Piété par un forçat récemment sorti de prison... Paul Horton. Ce dernier habite dans un logement où une dame vient retrouver chaque jour une fillette de 4 ans, confiée aux soins d’une vieille bonne. Et l’auto de cette dame est une limousine de même marque que celle de Madame Cleveland.

Le malheureux homme court à l'adresse indiquée.

Mais, Paul Horton une fois arrêté. Mary déclare lui avoir elle-même donné les bijoux pour l’aider è quitter la ville et aussi pour acheter son silence au sujet de l’enfant.

La fillette est, en effet, une enfant adoptée

L’interprétation de cette production Fox ne laisse pas à désirer, et rachète quelque peu ce que le scénario pouvait avoir de trop diffus. La photo n'est pas sans reproche, mais la mise en scène, très soignée, est agréable sans déploiement de faste.

C'est un bon film, dont l’action captive.

Emka.

en cachette par Mary... Que le destin soit juge! Car elle ignorait que la vieille bonne ait été la nourrice de Paul et que, dès lors, celui-ci reviendrait dans cette maison à sa sortie du bagne.

Mais Cleveland refuse de la croire. Horton intervient alors et lui fait lire une lettre de la morte, adressée à son enfant par Claire Sydney. Elle révèle à la fillette le nom de son père. Et ce père c’est..., John Cleveland lui-même.

Accablé par ce coup du destin, il s'écroule et, bientôt, veut fuir. Mais une voix d'enfant le rappelle de la part de Mary. Ce que la destinée a fait est bien fait. Elle rend un père à l'orpheline. Mary veut rester sa mère.

LA VIE CINÉMATOGRAPHIQUE

(Suite, voir pape C-.)

— Le cinéma devrait devenir pour l’instituteur ce qu’il es; pour le romancier: un collaborateur de chaque jour, de chaque moment. L’école de demain ne se contentera plus de son tableau noir, de ces diagrammes et de ses cartes de géographie. Elle aura son écran et son installation cinématographique. Et dès

lors, quel progrès; comme les petits apprendront rapidement, sans effort, sans surmenage! S’agira-t-il de l’histoire? Sur l’écran

seront projetées les principales scènes des

pages à retenir. Les coutumes, la vie des

personnages, des visions de batailles, des échappées sur les grands événements, pénétreront aisément les cerveaux; les dates à retenir s'y ancreront plus facilement. Ce sera l’histoire apprise par l’image; elle aura raison de l’ignorance actuelle. Interrogez nos enfants; ils ont parfois des confusions bien plaisantes L’écran mettra de l’ordre dans leurs souvenirs et leur mémoire s’en ressentira. Ils ne mêleront plus Charlemagne et Charles Quint, Louis XI et Louis XII; ils classeront mieux le passé. Et la géographie? Les cartes sont faites pour ne pas être regardées; graves, elles restent pendues aux murs à une telle hauteur qu’il serait difficile d’y distinguer un fleuve d’un chemin de fer. Sur l’écran, agrandies, elles produiraient un effet tout différent: villes, villages, montagnes, vallées, cours d'eau, railways s’y détacheraient avec le relief nécessaire. Parlerait-on de l’Espagne? La carte projetée serait suivie de vues des principales villes: Madrid. Séville, Grenade, Barcelone, etc., avec des perspectives du pays. Et il en serait de même pour tout ce que l’on enseigne, la botanique par exemple. Quel défilé de fleurs sur l'écran! Quelle horticulture à faire surgir sans la

chercher vainement dans les environs de la commune. Cette méthode ne faciliterait-elle pas l’étude des plantes vénéneuses? Défendons nos enfants... Le cinéma y réussira. » L’application de cette méthode à l’éducation de la jeunesse, à son instruction, recommandée par cct homme distingué, tôt ou tard fera partie des programmes de l’enseignement.

Les écoles auront-elles leur salle de ciné comme elles ont un gymnase ou un préau, et les classes y défileront-elles à une heure déterminée, ou bien chacune d'elles aura-t-elle son écran, ses films et d’énormes rideaux noirs qui, aux heures fixées, masqueraient la lumière du jour?

Et la compression des dépenses? Des temps meilleurs viendront; peut-être disposera-t-on de ressources plus importantes encore pour l’enseignement... Inévitablement, heureusement le cinéma lui viendra en aide, obéissant à des lois inéluctables et régénératrices.

II amuse aujourd’hui; il instruira demain; sa carrière n’est pas finie. Il a de l’avenir.

Georges de STOCKEL.

Une quatrième maison productrice

cinématographique belge

LES CINEPRODUCTÏONS HELIOS A la suite de notre « Qui en connaît d’autres? », paru en page 15 de notre revue n TI, et ne signalant l’existence en Belgique que de trois maisons productrices de films, la S. A. des Coproductions Helios nous fait judicieusement observer que Ciné-Revue a déjà été en relation avec cette firme belge, et que notre oubli de la signaler est regrettable.

Nous nous empressons donc de réparer l’erreur commise, en allongeant d'une unité la liste des maisons productrices de films belges.

Le Rédaction.

CHAMPAGNE CAZANOVE

Qe plus apprécie

ILv/fstison.

p0eouao.

dans le monde entier

Fondée à AVIZE en 1811

Agent général dépositaire pour la Belgique et le Congo:

Léon de BUEGER x\rue

La vraie formule du Film International?

Dans les colonnes du dernier «Hebdo-Film» paraissent de nombreuses et spirituelles lignes traitant des « projets américains », et signées de M. Marcel Bonamy.Ce qui appert surtout des vues de M. Jesse L. Larky, l’un des plus puissants businessman de la cinématographie, c’est qu’il importe de trouver pour le film une formule qui satisfasse tous les amis du ciné, des deux côtés de l’Atlantique. 1 M. Jesse Larky parle comme suit:

« Je crois que le spectateur américain demande au film une conclusion heureuse, une fin où le bien triomphe toujours du mal et où l’honnête jeune premier épouse la vertueuse ingénue, où le traître est enfin châtié comme il le mérite. Le spectateur européen, par contre. je le crois, veut que les conclusions du film s’adaptent à la vie réelle, celle-ci fùt-elle triste, désillusionnante, amorale. J’ai l’intention, en effet, de faire « tourner » deux fins différentes pour un même film pour satisfaire, ainsi, les demandes différentes des publics.

Dans ce but, d’ailleurs, et toujours pour rendre la production aupSsi attrayante aux yeux des cinéphiles de j’ancien que du nouveau monde. Paramount promet de faire appel aux talents des pays occidentaux. Dans ce but, il aura recours, entre autres, aux scénaristes français, comme doués d'une belle et fertile imagination. M. Marcel Bonamy, cependant, signale un écueil: il sera difficile de tourner un film international sur un scénario purement français; mais le chroniqueur d’«Hebdo-Film» ajoute aussitôt: 7

« Je ne vois pas bien les manifestations du génie latin dans ces histoires conçues sur commande, avec une liste des situations à éviter. Ou plutôt, ce sera une belle preuve de notre génie, si quelques auteurs français arrivent à mettre des chefs-d’œuvre sur pied dans ces conditions.

» Pourtant, tout ceci n'est que détails.

» Il faudra voir le film à la projection.

» Celui-ci aura été conçu par un auteur français, mis en scène par un Américain, interprété par une Espagnole et un Japonais, photographié par un Mexicain, découpé par une jeune femme russe, et les sous-titres français auront été arrangés par un littérateur Italien. Ce sera quand même un film américain. Mieux, ce sera le vrai film international. le film de demain, qui passera à Londres et à Berlin en même temps qu’à Tokio et à Limoges, avec autant de succès, si la fin justifie bien les moyens employés.

» Car il y a cette question de la fin, deuxième point délicat que je voudrais bien saisir.

» Si nous croyons le grand cinégraphiste américain, la fin exerce une grande influence sur le succès des films, selon le pays dans lequel il est projeté. I.e nouveau monde aime que « cela finisse bien », c’est-à-dire qüe la jeune héroïne qui aura souffert tout au long de quinze cents mètres, soit récompensée à la dernière partie; que le sinistre bandit ayant exercé des ravages pendant une heure, disparaisse à l’ultime scène; que le jeune homme sympathique, mais un peu bête, qui aura été victime de l’égoïsme de ses contemporains, prenne une revanche éclatante à la fin; que la femme fidèle retrouve son époux chéri; que le policier ait raison des voleurs; que le financier véreux soit mis en prison; bref, que les derniers mètres soient la douce image d’un couple enlacé, dans un décor champêtre, avec, à l’horizon, le soleil se couchant sur la mer, ou la lune se levant dans la montagne.

» Tandis qu'en France — toujours d'après les déclarations de M. Lasky — on aime les fins tragiques: la jeune fille qui aura souffert pendant quinze cents mètres, verra sa délivrance dans la mort; le sinistre bandit dont on nous aura montré les exploits finira dans la peau d’un homme repenti; le jeune homme un peu bête sera acculé au suicide; la femme fidèle finira elle aussi par tromper son mari; le policier sera roulé jusqu’au bout; le financier véreux sera décoré; bref, il faut, que les derniers mètres montrent une chambre d’hôpital avec une agonissante ou des cierges brûlant djins un décor funèbre.

» Je ne conteste pas la psychologie de M. Lasky. C’est, je le répète, un'grand businessman.

» Mais j’attends avec une certaine curiosité les films arrangés dans ces conditions. Je me souviens à ce propos, d’un film présenté l’année dernière, et que les Américains auraient tourné « exprès pour nous ». C’était « Les plus forts » de Georges Clemenceau. Ils s’imaginaient conquérir d’emblée notre marché avec cette bande; n’ont-ils point fait erreur?

» Revenons aux films à double fin.

»‘Quand les Américains tourneront la vie du Christ — cela viendra, soyez sûrs! — on verra, dans la version transatlantique, le fils d* Dieu épouser Marie-Madeleine qui l’a beaucoup aimé. Dans la version européenne, il est possible que le Christ soit crucifié, encore qu’il faille tenir compte de la- Censure, qui n’admet poinLce genre de plaisanteries.

MACHINE A LAVER

MORISONS

lave le linge sans déchirer un seul fil, sans aucun mécanisme intérieur pouvant endommager les tissus.

Pas de billes, pas de ressorts, pas de rouleaux.

L’eau de savon est chassée à travers le linge de gauche à droite, de droite à gauche, du milieu vers les côtés et de bas en haut.

Le lavage ne demande que six minutes. Plus de cuisson nécessaire. La machine est mise en mouvement par son propre poids.

Une femme peut la servir, soit assise, soit debout.

Demandez netre brochure Ä“ 38; avec loue lei détail» et prix à

- NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS -

MORISONS

109, RUE DAMBRUGGE

» Dans le film qui sera fait de nouveau dans quelques années, sur les Aaours de Marc-Antoine et de Cléopâtre, on vyrra d’une part la reine d’Egypte vivre d’heu'Peux jours avec Antoine, vainqueur à Actium, et, d’autre part, la mort de la belle, conforme à l’Histoire.

» Qu»d, après les Allemands, les Améri-

cains s’attaqueront à l’Histoire de France, on verra les choses les plus prodigieuses: Camille Desmoulins mourra entouré d’une nombreuse famille, à un âge avancé; Marat épousera Charlotte Corday vers la soixantaine; Marie-Antoinette se fera carmélite après 93, etc. Ce sera charmant. »

Marcel BONAMY.

IF JWf KH

IMsfcé >\ Æjjr f A VENTÉ RES ij 1 DE L'EXPÉDITION ANGLAISE 1 NACKLIN 1 AU CENTRE DE J ik L'ÀHUQUE Jj

L’UNIVERSAL EIL/A - C; DUBOIS

40, RUE DES PLANTES A BRUXELLES

fDE/'lANDEZ'LES AUX DIRECTEURS DE CINEAAS OU VOUS AVEZ L'HABITUDE D’ALLER.

«i!'es "10‘*èles paraissant sur notre Paire de la Femme „ sont extraits des albums

LES JOUES MODES

Prix: 1 fr. 50

Les modèles paraissant sur notre “Page de la Femme» sont extraits des albums

LES JOLIES MODES Prix: 1 fr. 50 et

L'ÉLÉGANTE Prix: 2 francs ‘ » » Adresser toutes commandes ft Â* i l’éditeur: J. FELIX Y%}} 20, rue Albert de Latour J-tZ \ Bruxelles.

i iiJ r < ii il t/ii/iii

L'ÉLÉGANTE Prix: 2 francs Adresser toutes commandes i l'éditeur: J. FELIX 20, rue Albert de Latour Bruxelles.