Programma van 7 tot 11 jan. 1923

Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#343

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma

ßes (}olies ßtfocles

de Mart's

Toute la mode en 21 pages richement illustrées des plus beaux moièles de Paris, Londres et New-York: voilà ce que nous offre Les Jolies Modes, le bel album mensuel édité par la maison .1. Felix, de Bruxelles.

Disons surtout l’élégante simplicité de ces 100 modèles, se distinguant aussi par le goût et le sens pratique qui présidèrent à leur élaboration. Pans ce choix de manteaux d’été et de tailleurs, de robes de soirée, de promenade ou d’intérieur, de chapeaux de toutes formes et de toutes nuances, de toilettes de jeunes filles et d’enfants, d’élégantes lingeries, eniin dans cet assemblage choisi de tout ce qui est création des meilleurs couturiers, modistes et lingères, nos lectrices sauront trouver ce qui s’harmonise le mieux avec la personnalité de chacune.

Les Jolies Modes aident la femme de Belgique à se parer, à se faire aimer, à plaire.

Cet album se vend 1 fr.50, qu’il suffit d’envoyer par mandat-poste à l’adresse ci-jointe:

J. FELIX,

18, rue Thomas Vinçotte, Bruxelles.

Un Produit de beauté sensationnel pour:»; les Bains et la Toilette Blancheur du corps incomparable Teint clair et velouté, disparition des boutons et taches de rousseur assurée par T emploi du

— b.Sij.M Vf1 U vous étonnera. —

GROS: Manufacture DI VA, |

Rue de l'Association, 2, BRUXELLES. (

ooooooo

Quand on a lu

Ciné-Revue

on ne la jette pas d’un geste distrait, on l’emporte chez soi.

Pour la publicité, s’adresser à M. JASPERS, 10-12, rue Charles Decoster, 10-12, Bruxelles. Téléphone 316.78.

MONTÉ EN MÉTAL

TOUJOURS EN MAGASIN - 20.000 ROULEAUX -DE 65 ET 88 NOTES

Achille GEYZEN

178, RUE ROYALE, BRUXELLES

Téléphone B 98.04 — Télégrammes: Oeyzella-Bruxelles

:: Succursale: 13, RUE DE JESUS/ ANVERS::

AGENT GENERAL POUR LA BELGIQUE DU CÉLÈBRE PIANO

"August Förster,,

THE AUTOPIANO Kästner & C° Lld

2* Année.

N« 42 — 1023

Grt/ (üloraturQ e/àxnao/-Qcluaüi

Cnruxzuic officiel {reloue cU L’eut ' cuxôrrioiioeçrxxl

/îumàrc |>ol5>dorncuJcuAg

rip

ivran

paccuy&u u I! boruWtraerd cmuuiqL

funnmmi

Editeur: J. ME U WISSEN, rue Charles De Coster, IO et 12, Bruxelles.

uimuiAiwuwuiri'U' Téléphone 31678

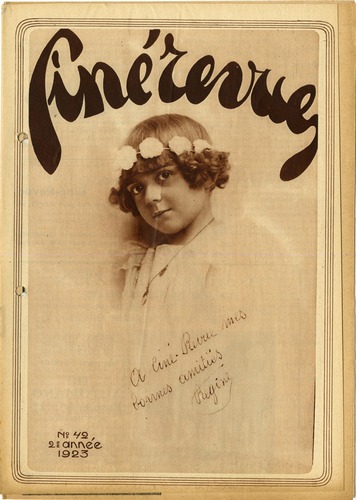

NOTRE VEDETTE

Sans blague, elle est extraordinaire. Elle ne m'a pas forcé à partir avant la fin du film et elle m'a presque réconcilié avec les enfants-vedettes: voilà ce qu'écrivait d’elle, au sortir d’une présentation des Cinq Gentlemen Maudits, l'excellent et spirituel chroniqueur René Jeanne.

Il est cependant d'une école qui a beaucoup d’adeptes:

celle qui n’admet pas les gosses au studio et encore moins à l’écran, parce que pour eux, « tourner un film, c’est travailler au même titre que résoudre un problème d'arithmétique, apprendre les règles des participes ou tirer une voiture à bras... et l'enfant ne rit pas quand il travaille. S’il rit, il y a dans son rire quelque chose de contraint dont je souffre ».

Mais combien on comprend que Jeanne ait été séduit par le nature! de cette enfant, par sa compréhension de ce que l’on exige d’elle. Après tant d'autres, l'ayant vue « tourner », il me tarde de tracer le portrait fidèle de cette benjamine parmi les artistes de cinéma.

La petite Régine n’est pas une « enfant prodige », au cerveau trop développé pour son âge. On n’a pas essayé de lui faire croire qu’elle était une grande personne et qu’elle avait du talent. Elle n'affecte pas des allures de cabotine en herbe. Elle est — Dieu merci! — une petite fille bien sage. Ses qualités sont d'avoir 6 ans, de grands yeux étonnés

de très petite fille, de jouer avec le sable, d’y creuser des trous, de faire courir son cerceau, de poser sur la tête de sa poupée de son un morceau d’étoffe et d’avoir pour sa maman un grand amour.

Voilà la petite Régine Dumien au repos.

— Allons, Régine. Vite, c’est à toi.

— Voilà. Voilà.

Et à grandes enjambées, comme une enfant obéissante, elle s’élance sur le théâtre.

Ses yeux sont vifs encore d’avoir couru; les boucles blondes voltigent de toutes parts. Rapide examen de sa toilette:

— «Je suis prête ».

De rieuse et gamine, elle est devenue sérieuse et attentive.

— « Tu vois, Régine, ce monsieur, il vient pour te tuer. »

Elle interrompt:

— « Oh! tu ne me feras pas bien mal, pas?... »

Et âes yeux souriants, avec un peu d’anxiété

semblent implorer.

Mais la scène commence. La petite figure si gaie tout à l’heure, s’est assombrie, les yeux s'agrandissent de frayeur d'abord, d’épouvante ensuite; la pauvre petite bouche se crispe, le cou se tend, tout le corps se raidit. Dans un geste enfantin, elle se cache la figure avec ses mains pour ne plus voir.

Alors des indications interviennent:

— Régine, on ne voit plus ta figure.

Elle est toute a cette action, elle souffre mais elle a compris. Les petites mains montent lentement jusqu'au front, découvrant une petite figure douloureuse et des yeux agrandis par l’épouvante, d’où les larmes (des vraies) ruissellent.

— « C’est fini. Merci, Régine. »

La petite figure se détend doucement.

D’un bond, Régine est dans les bras de sa maman. Un sourire éclaire son visage et les grosses larmes qui sont encore dans ses yeux donnent à son regard un éclat particulier.

Mieux enoore. Au sortir de cette grosse douleur, je l’ai entendu chanter .Une chanson enfantine, croyez-vous. Mais non! un refrain à la mode:

Dans la vie faut pas s’en faire

Moi, je ne m’en fais pas...

Voici pour une scène dramatique, tragique. Régine sait aussi être gaie, primesau-tière, attendrie, émue; rappelez-vous Petit Ange qu’elle joua sous la direction de l'excellent metteur en scène,

M. Luitz Morat.

Elle met au service de ses réelles qualités, je ne dirai pas artistiques, mais de sensibilité, d’émotivité, une petite intelligence très éveillée et beaucoup de compréhension.

Ce qui plaît en cette enfant, c’est le naturel. Ses attitudes, ses gestes ne sont pas empruntés, appris. Elle ne joue pas son rôle; elle le vit.

Ces yeux, ce sourire, ce charme, ce sont les 6 ans de la petite Régine Dumien.

ALLEMAGNE

Vous avez lu sans doute que le chirurgien autrichien Buchardi, l’un des plus éminents spécialistes du nouveau

traitement, a affirmé à Londres (j’ignore s’il n’a pas violé de cette façon le secret professionnel) que l’ex-kaiser avait subi cette opération quelques jours avant son mariage avec la princesse de Reuss.

Il est regrettable que Buchardi n’ait pas poussé plus loin l’indiscrétion pour nous communiquer le résultat pratique de l’expérience ex-impérialiste...

UNE VISION NOUVELLE

Le Cin&ma eierce-t-il une influence sur la littérature?

Les premières comédies de l'écran s'inspiraient uniquement de la littérature. Victimes de la vieille conception de l’art dramatique, et qui a peu varié, en Somme, au cours des siècles, nous n’imaginions pas que le cinéma, considéré comme divertissement, pouvait être autre chose qu’un moyen de repro-, duire, à autant d’exemplaires qu’on le voudrait, des œuvres théâtrales à qui il ne manquait que les paroles pour être des pièces au sens propre du mot. C’est - à - dire qu’on enlevait au théâtre ce qui est son essence même et qu'on obligeait le cinéma à jouer le rôle d’un art mineur, incapable de création. Cette erreur s’imposa tellement que les films projetés il y a quelque quinze ou vingt ans étaient découpés en actes, absolument comme on fait à la scène. On s’aperçut dans la suite que le cinéma privé des ressources de la parole, ferait chose sage en laissant le théâtre à sa destinée et en utilisant ses propres ressources: le jeu de l’ombre et de la lumière, le mouvement, la diversité, la rapidité des évocations qui sont interdits sous les feux de la rampe. Mais aujourd’hui encore, par paresse ou par mercantilisme, les éditeurs ont tendance à exploiter, à l’écran, le suc-sès remporté, à la scène où dans le livre, par des ouvrages littéraires. L’adaptation sévit, quelquefois excel-. lente, mais plus souvent mauvaise, alors que le scénariste devrait pouvoir œuvrer sur un scénario original et conçu spécialement pour l’art muet. C’est uinsi que dans la liste des seuls films français annoncés ces jours-ci je trouve des titres comme l’Arlésienne, d’après Alphonse Daudet, La Petite Fadette, d’après Georges Sand, Kœnigsmaik, d’après Pierre Benoit, ies Hommes Nouveaux, d’après Claude Farrère, Romain Kaibin, d'après Hector Malot, et tant d’autres

MÊMES MAISONS

ANVERS LIÈGE NAMUR

83, pl. de Meir 67, r. de la Cathédrale Rue de la Monnaie

Ces Bijoux et Objets d’ftrt Espagnol

Voilà ce qui constitue le Cadeau Idéal à offrir à une Femme de Goût et à un Homme Chic.

Rien de plus Joli, de plus Élégant et de Moins Cher Plus de 5000 modèles • •

Les Poupées Espagnoles " PAOÈS „

Incassables, en tissus, sont la dernière merveille en cet article pour les dames élégantes et les enfants Plus de 8000 modèles

Aux Magasins TOLEDO ™3*i2°n

39, PLACE DE BROUCKÈRE

MONS VERVIERS (Hôtel Métropole)

64, r. de la Chaussée 172, r. Spintay BRUXELLES

qu’il serait trop long d’énumérer ici. Il en résulte que la littérature exerce toujours sur le cinéma une influence prépondérante.

On peut se demander si le contraire est vrai, si le cinéma, tant décrié, tant méprisé par les écrivains n’a pas exercé sur eux-mêmes une influence dont ils sont les derniers à se douter. Je ne fais point allusion ici à des auteurs qui, consciemment, ont réalisé au théâtre une idée que seul le ciné pouvait leur suggérer, comme Herman Teirlinck dans son Film ralenti (De Vertraagde Film), qui réalise à la scène, pour le monde psychologique, ce que le « ralentisseur » réalise à l’écran pour le monde matériel, ou comme Jean-Victor Pellerin, dont le théâtre de ta Chimère est venu représenter sur la scène du Marais un acte: Intimité, où l’on voit, matérialisées par des apparitions, les pensées secrètes de deux personnages, comme au cinéma. Ce sont là des incidents dans l’histoire littéraire, des prétextes d’auteurs qui ne suffisent point à établir que le cinéma exerce sur la littérature une influence profonde.

Mais voici d’autres .phénomènes, plus significatifs sans doute.

Il est devenu banal de dire que le roman contemporain s’oriente de plus en plus vers le récit d’aventures. Nos auteurs semblent lassés des analyses psychologiques interminables qu’ils nous servaient encore, à la veille de la guerre, étirées généralement en trois cent cinquante pages, qui coûtaient trois francs ' cinquante... Aujourd’hui, on veut du mouvement, du mouvement à tout prix. On veut des histoires ini-fabuleuses, mi-véridiques qui, par la rapidité de l’action, et par la vitesse avec laquelle les paysages s’y succèdent, donnent au lecteur la sentation de passer ses jours dans un train-express. Voyez l’énorme succès des livres d’un Pierre Benoît, ou du recueil de contes que Pierre Morand a réuni sous ce titre d’une saveur bien moderne: Ouvert la Nuit. Voyez les œuvres de Claude Farrère, de Pierre-Mac Orlan, et la prédilection du public pour des reportages à peine arrangés comme Quand Israël est roi, des frères Jérôme et Jean Tharand, comme Ariane, jeune Fille russe, de Claude Anet, et pour les traductions des romanciers anglais, si fertiles en aventures: Rudyard Kipling, M.-G. Wells, Robert Stevenson, Joseph Conrad, pour ne citer que les principaux.

Sans doute, il y a éu la guerre, la privation de la liberté, le besoin .d’émotions violentes, qui semble la réaction nécessaire après les souffrances prolongées et mornes. Mais ce facteur tout actuel, s’il justifie en partie le succès du roman d’aventures, ne l’explique pas entièrement toutefois. Ce qui importe, aussi, c’est que, grâce an cinéma, le public est habitué, peu à peu, au déroulement rapide des

(Voir suite page Q).

PIANOS RON1SCH ' MICHEL MATTHYS

iwniDVll a B iß, Rue de Stassart, BRUXELLES Téléphane: 153.92

N 'I V>QLI / PAS» I AI III VOIE U

ef les autres beaux films de C. DUBOIS

Demandez-les aux Directeurs de cinémas 40, me des Plantes où vous avez l'habitude d’aller BRUXELLES

u: FILM AUXMMES

Elle est mignonne. Elle a des yeux Plein du frisson mystérieux Qu'y met le rêve;

J Elle vient des pays lointains » J Là-bas, où naissent les matins Si bleus, sans trêve.

Ses cheveux blonds sont tout frisés, On les dirait poudrerizés

De claire aurore;

Et, sur sa lèvre, un rire frais,

Fleuri d’aveux et de secrets,

S'en vient d’éclore.

Ecoute, veux-tu m'avouer,

1 Dis, ce que tu vas nous jouer, O chère artiste?

J Du document? du fabuleux? Drame tragique ou conte bleu? Du gai? du triste?

Ah 1 si j’avais un œil de lynx Ou l’esprit de TŒdipe au Sphinx, O sphinx, ô femme,

Je déchiffrerais à loisir Ton énigme, peine ou plaisir Qui s'amalgame.

Je lirais tes yeux ingénus Où rêvent les films inconnus Que demain tourne:

Holà! Tournez pour le futur Depuis Paris — ...nec mergitur — Jusqu'à Melbourne.

Mais, non! Vedette du destin Tu tiens en ton cœur enfantin La destinée,

Et nous ne savons pas cela;

Que feras-tu? Que sera la Nouvelle année?

Edouard NED.

cadre

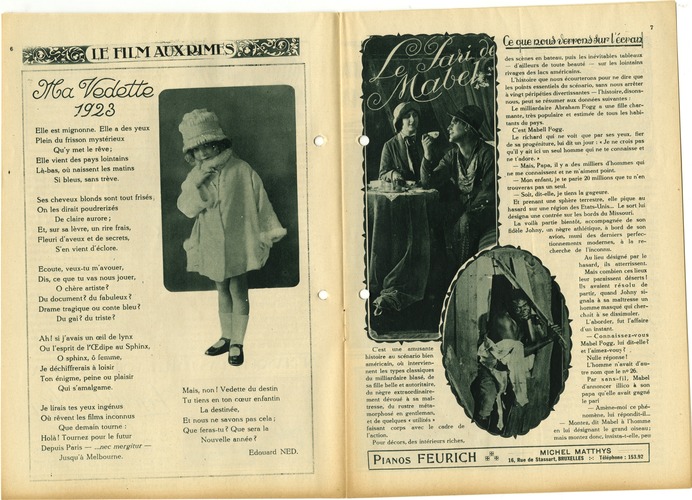

C’est une amusante histoire au scénario bien américain, où interviennent les types classiques du milliardaire blasé, de sa fille belle et autoritaire, du nègre extraordinairement dévoué à sa maîtresse, du rustre métamorphosé en gentleman, et de quelques « utilités » faisant corps avec le l’action.

Pour décors, des intérieurs riches.

des scènes en bateau, puis les inévitables tableaux — d’ailleurs de toute beauté — sur les lointains rivages des lacs américains.

L’histoire que nous écourterons pour ne dire que les points essentiels du scénario, sans nous arrêter à vingt péripéties divertissantes — l'histoire, disons-nous, peut se résumer aux données suivantes:

Le milliardaire Abraham Fogg a une fille charmante, très populaire et estime'e de tous les habitants du pays.

C’est Mabell Fogg.

Le richard qui ne voit que par ses yeux, fier de sa progéniture, lui dit un jour: « Je ne crois pas qu’il y ait ici un seul homme qui ne te connaisse et ne t’adore. »

— Mais, Papa, il y a des milliers d’hommes qui ne me connaissent et ne m'aiment point.

— Mon enfant, je te parie 20 millions que tu n’en trouveras pas un seul.

— Soit, dit-elle, je tiens la gageure.

Et prenant une sphère terrestre, elle pique au hasard sur une région des Etats-Unis... Le sort lui désigna une contrée sur les bords du Missouri.

La voilà partie bientôt, accompagnée de son fidèle Johny, un nègre athlétique, à bord de son avion, muni des derniers perfectionnements modernes, à la recherche de l’inconnu.

Au lieu désigné par le hasard, ils atterrissent.

Mais combien ces lieux leur paraissent déserts I Ils avaient résolu de partir, quand Johny signala à sa maîtresse un homme masqué qui cherchait à se dissimuler.

L’aborder, fut l’affaire d’un instant.

— Connaissez-vous Mabel Fogg, lui dit-elle? et l’aimez-vous? .

Nulle réponse! L’homme n'avait d’autre nom que le n° 26.

Par sans-fil, Mabel d'annoncer illico à son papa qu'elle avait gagné le pari

— Amène-moi ce phénomène, lui répondit-il...

— Montez, dit Mabel à l’homme en lui désignant le grand oiseau; mais montez donc, insista-t-elle, peu

emaaj

Pianos FEURICH

MICHEL MATTHYS

16, Rue de Stassart, BRUXELLES Téléphone: 153.92

habituée à rencontrer la moindre résistance à ses volontés, mais l’homme ne voulait rien entendre.

Mabel, voyant son pari compromis, ne voulut pas quitter le récalcitrant personnage... et l'amour, qui fait si bien les choses, infusa bientôt à cet étrange rustaud, un tantinet, puis beaucoup d'amour pour l’originale Mabel. Et bientôt fort épris, il consent à suivre la belle enfant qui le ramène au château paternel.

Fogg a perdu son pari, mais il lui plaît de marchander; il ne veut donner que 10 millions, car les clauses n’ont pas été respectées: « Il ne te connaissait pas... mais il ne t’en aime pas moins », conclut-il.

« Le n* 25 » s’est d’ailleurs, entretemps, grâce au savoir-faire d’un excellent tailor, et probablement du manucure et de professeurs de maintien, mué en un gentleman des plus présentable, comme j’en souhaite un, pour fiancé, à toutes nos lectrices.

Et tout s’arrange au mieux des intérêts cordiaux de tous!

Voilà un scénario attachant, encore que sans prétention. Il captive d’un bout à l’autre et est prétexté à un pittoresque défilé d’intérieurs et de paysages qu'on dirait pris dans les vallées de Californie; il n’en est rien cependant; il parait que l’Europe a suffi à l’habile metteur en scène pour situer cette comédie dont l’action se situe aux United States.

Ai-je dit que l’interprétation de cette œuvre était plus que satisfaisante, que la technique, les éclairages et surtout la photo sont des meilleurs? Au demeurant, Le Pari de Mabel est un film sans prétention, mais une production qui plaira. EMKA.

(Voir début p. 4) fictions dont il se délasse, à la multiplicité vertigineuse des paysages, au contact permanent, par les yeux, avec les parties du monde les plus éloignées, les plus inaccessibles pour lui. Les auteurs l’ont compris. Et luttant, consciemment ou non, avec l’écran, ils sont obligés de subir son influence. Cette influence est-elle bienfaisante? Ça, c’est une autre question. Pour le moment, il nous suffit de la constater.

Jouet ingénieux il n’y a pas trente ans, le cinéma s’est imposé, plus vite que ne le croyaient les utopistes eux-mêmes, comme le meilleur mode d’expression de la vie moderne. Il ne s’est pas borné à servir d’auxiliaire aux éducateurs, d’informateur visuel rapide. II s’est haussé rapidement au prestige de l’art: le septième art, comme on dit aujourd’hui, chez les plus purs traditionnalistes. Et ce septième art nous a apporté, non seulement une forme nouvelle, mais une vision nouvelle. A ce titre, il ne pouvait manquer d’influencer les autres arts, et tout d’abord la littérature, qu’il s’est d’abord borné à imiter avec maladresse. FRED.

UN FROID

Certain metteur en scène français rendait visite quelque jour au studio d’un de ses confrères; délibérément, en habitué, il pénétra sur le théâtre de prises de vues. Il n’y avait pas encore fait trois pas qu’une épouvantable terreur le cloua littéralement sur place: sorti de derrière un portant, un grand chimpanzé, en manière de bienvenue, venait de brusquement le saisir à bras le corps et de lui coller au vjsage son muffle froid!

— Oh! Roxelane, dites-nous la belle histoire du jeu de la mariée.

C'étaient de jolis enfants de la vieille Irlande qui rencontraient, au seuil de la forêt séculaire, Roxe-lane Barrett, que l’on appelait la bonne et gracieuse fée d'Erin, et son fiancé le duc Fergus de Kenmare. dernier descendant d'une longue lignée de héros.

— Oh! R o x e-lane, dites-nous la belle histoire du jeu de la mariée.

— Le voulez-vous, mon cher seigneur? dit la jeune fille, à demi tournée vers son fiancé.

— Certes, r é -pondit en souriant le jeune homme, vous contez si bien, Roxelane, que je désire aussi entendre de votre bouche la belle histoire du jeu de la mariée.

Les enfants s’assirent en cercle sur le talus.

Roxelane, la jolie conteuse, déroula le fil d'or de la légende ancienne:

— C’était une vieille coutume en effet, pratiquée dans les plus illustres familles, que ce jeu de la mariée. Le soir des noces, avant de gagner ses appartements, la jeune épousée parcourait les rangs des invités, demandait à chaque homme présent: « N'êtes-vous pas celui que j’aime? ». Et chacun de répondre « Non » en s’inclinant. Tous ces « Non » faisaient une guirlande de vœux pour le bonheur de la jeune femme. Et quand elle posait la mê-

me question à son mari « N’êtes-vous pas celui que j’aime? » celui-ci triomphant et heureux de la recevoir dans ses bras, en disant: « Je suis celui que vous aimez ». Et toute la noce participait aux acclamations déchaînées.

Or, un jour, Sigismond de Kenmare avait épousé malgré elle la belle Enid aux cheveux d’or, qui

s’était fiancée en secret au beau chevalier de Muc-kross. Sigismond, maître injuste et cruel, terrorisait tous ses vassaux. Nul n’osait lui résister. 11 célébra ses noces avec une pompe magnifique et tous les seigneurs d’Irlande y assistaient. La belle Enid cachait sous les voiles blancs ses larmes amères. Déjà le soir était venu. Le jeu de la mariée commença. On surprenait un tremblement dans la voix de la jeune femme, et c’était avec une sympathie mêlée de tristesse que chacun répondait « Non » tandis que le visage de Sigismond rayonnait d’une joie sauvage. Enid s’avança vers Muckross qui était de la fête. « N’êtes-vous pas celui que j’aime? » demanda-t-elle selon le rite. » Je suis celui que vous aimez » répondit le chevalier au milieu de la stupéfaction générale et des cris de fureur de Kenmare. Aussitôt, Enid tomba dans les bras dé Muckross, qui emporta la jeune femme sur son palefroi bla'nc, et profitant du désordre, s'échappa vers la forêt voisine. On n’a jamais revu vivants ni Muckross, ni Enid. Mais chaque fois qu'un Kenmare se marie, leurs ombres errent autour du château dans les rayons de lune.

Roxelane se tut.

Les enfants écoutaient encore. Ils entendaient le galop du blanc

Ïtalefroi et les voix de la forêt sur es deux amoureux. Et tout le rêve de la vieille Irlande frémissait ce, soir-là au seuil de la forêt.

' A quelque temps de là, Fergus de Kenmare épousait la toute gracieuse Roxelane Barrett. Et le soir des noces, Fergus voulut renouveler le jeu de la mariée. A vrai dire, Roxelane hésitait, par

crainte du mystérieux qui rôde autour de chacun. — Car elle avait aimé jadis le jeune poète O’ Grady, célèbre barde irlandais, pour la beauté de ses œuvres; mais il s’était révélé comme un homme indigne, à l’âme vile, et Roxelane avait chassé de son cœur tout souvenir de cet amour indigne d’elle. — Pourtant pour plaire à Fergus, la jeune épousée se prêta au jeu.

« N’êtes-vous pas celui que j’aime? » disait-elle, souriante et jolie, les yeux pleins d’un rêve clair. Et chacun de répondre « Non ». Et chacun d’ajouter des vœux pour la gracieuse jeune femme. Soudain, parmi les invités, elle aperçut O’Grady, qui s’avançait hardiment vers elle au moment où elle prononçait la formule N’êtes-vous pas celui que j’aime? » « Je suis celui que vous aimez » répondit le poète indigne. Mais d’un geste prompt, détachant sa sandale, Roxelane en frappa le poète au visage. Et aussitôt elle tomba toute pantelante dans les bras de Sir Fergus.

— « Ne doutez pas, mon cher seigneur. C’est vous que j’aime. Et vous resterez toujours le doux maître de mon cœur. »

Fergus souriait.

Il revoyait en songe la vieille légende du chevalier Muckross et de la belle Enid. L’amour était vainqueur. Et dans la nuit profonde, des ombres de fées passaient, déposant sur la demeure de Kenmare les présages de longs bonheurs. Jean BLAISE.

Blagues à froid?

Ne pourrait-on pas utiliser les petits fragments de pellicule résultant de l’opération dite: Perforation... C’est là un produit précieux dont des tonnes entières se perdent tous les ans... Quand aurons-nous un homme, qui, professant l’économie politique et « chéro-nesque », parviendra à trouver de tous ces petits fragments, un emploi judicieux?... Mon ami Boldu-que a, je crois, l’intention de fonder un prix dans ce but louable.

SERRURES

UPS

SÉCURITÉ

ABSOLUE

BRUXELLES

AOTO-PIANOS DUCANOLA FE0R1CH 16, Rue de Stassart, BRUXELLES Téléphone: 153.92

12

5s ta finie

ricaines, celle de « William Fox », par exemple Voilà donc Griffith, pour celui qui va au cinéma dans le but d'y voir des romans se plaçant dans un cadre historique. Il sera confirmé dans cette opinion, lorsqu’il verra une autre production du grand metteur en scène américain: Les deux Orphelines ou Les Orphelines dans la tempête.

Ici, ce n’est plus le faste de Rome qui éblouit le\ spectateur, mais la splendeur de Versailles et de la Cour de Louis XVI, à côté du Paris populeux de 1789. Puis, ce sont les premiers tressaillements de l’esprit révolutionnaire; le drapeau tricolore va faire le tour de l’Europe en portant la liberté dans ses plis! Les mouvements des foules sont merveilleux et les ensembles excellents. Quant au scénario, il vaut mieux n’en rien dire puisqu'il n’est pas l’œuvre du metteur en sçène, et que c'est de lui que nous nous occupons ici.

Pour la majorité du public, voilà donc Griffith: l’homme de la reconstitution, de la fabrication de villes postiches, le magicien qui fait revivre les époques disparues... et c’est tout.

Au point de vue purement artistique, ceci n’est rien, et si nous ne connaissions que des œuvres dans le genre de celles-là, nous pourrions douter du sens d’artiste de Griffith.

Griffith.

Parlez à quelqu’un de la mise en scène au cinéma, il évoquera la mise en scène américaine, et synthétisée dans Griffith.

De plus, prononcez devant la même personne le nom de Grilfith. elle pensera, sans le vouloir peut-être, mais elle pensera certainement à Intolérance.

Il nous montre tout son talent, un talent consommé, dans ce qui, à mon avis, est le chef-d'œuvre de la mise en scène: dans Way down East. Jamais, en effet, il n’aurait été donné au spectateur de voir la mise en scène si habilement unie à la prise de vue, ce facteur si subtil, qui peut beaucoup, si pas tout, dans la réalisation d’un film.

En effet, dans Way down East, on peut dire que la prise de vue fait partie intégrante du décor, et jamais metteur en scène ne nous montre avec plus d’habileté, des tableaux si simples, mais combien charmants.

Cette prodigieuse bande de reconstitution avait le grand mérite de la nouveauté, nous montrant la prise de Babylone, la formidable cité chaldéenne, avec ses remparts énormes sur le dessus desquels quatre quadriges pouvaient courir de front, ses tours formidables et ses portes bardées d’airain, en même temps que Rome, la Judée, et l’époque contemporaine. Elle surpassait tout ce qui avait été fait jusqu’alors. Elle tirait des effets extraordinaires de détails futiles peut-être, mais d’un surprenant réalisme, bien faits pour frapper l’émotion du spectateur: des têtes volaient, fauchées pur des glaives, des lances entraient dans des corps plein; de vie, et le sang coulait à flots de la plaie tandis que la face du blessé se crispait de douleur.

C’était là certainement un immense progrès, mais ce qui frappait le plus l’esprit du public, c’était surtout cette mise en scène formidable, extraordinaire, reconstituant temples et palais, villes et pays avec une maëstria incomparable. Ce qu’il ne voyait pas, le bénévole public, c’était les anachronismes fréquents dans les costumes, dans les sculptures.

N’empêche que pour beaucoup Intolérance fut longtemps un chef-d’œuvre que ne peuvent dépasser tous les efforts des autres grandes firmes amé-

Un petit chef-d’œuvre entre autres, est ce tableau que Griffith nous montre, au second plan, cette maisonnette à la campagne, derrière une branche de lilas qui tient tout l’avant de la scène.

printemps, de fleuris et la

Quant aux divers paysages, dans quel film le spectateur a-t-il pu voir des tableaux aussi bien choisis des différentes saisons aux Etats-Unis? Le des pommiers nature qui s’éveille; l’été, puis la rentrée des immenses récoltes de la Californie, enfin, l’hiver avec ses rafales, avec cette grande débâcle des glaces, qui est l’exacte vision de cette formidable fonte des neiges telle que nous l’a décrite l’art magistral de l’auteur de Maria Chapdelaine.

Dans Way down East donc, rien que du naturel, pas d’énormes masses de staff, pas de peintures assyriennes, pas de costumes bariolés d’époques disparues, pas de combats où ' des milliers de figugurants se pressent... et pourtant Way down East, dans sa simplicité, est de loin supérieur à ces productions de mise en scène extraordinaire.

Il est .plus difficile d’obtenir le succès par la grande simplicité que par le déploiement fastueux des civilisations anciennes, mais le succès que l’on acquiert alors est durable et l’impression artistique est de beaucoup plus forte. Le meilleur rapprochement que l’on puisse faire entre Way down East et la littérature est de comparer le film à Maria Chapdelaine, roman d’une action toute simple, mais développée dans le cadre prestigieux de la nature américaine et sauvage qui l’agrandit, qui l’idéalise en quelque sorte.

Ce sont ces mêmes descriptions que nous voyons à l’écran, que nous retrouvons dans le roman. .

Dans celui-ci comme dans le film, nous vivons au milieu "de la campagne nord-américaine, nous voyons le printemps fleurir les arbres, l'été mûrir les épis, et l’automne dépouiller les forêts. Puis, enfin, cet hiver implacable, la neige, le vent, les

Le Pari de Mabel.

ETATS-UNIS

tempêtes et surtout, la grande débâcle des glaces.

Et c’est ici qu’il faut féliciter Griffith de sa prodigieuse habileté: en. effet, dans toutes les scènes qui sont prises sur le fleuve et aux abords de la cataracte, pas l’ombre d'un truquage ne peut être remarqué.

En un mot, le film est parfait, et le metteur en scène que nous savions bon dans les reconstructions, s’affirme artiste délicat à tous les points de vue. Sa production Way down East peut être considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de l’art cinématographique, qui peut être fier de classer Griffith en tête de la longue liste de ses meilleurs metteurs en scène. Ch. R.

Ce que l’on ne verrait pas chez nous.

Un exploitant américain voulait lancer un film comportant un incendie. Il n’hésita pas, il alla quémander, moyennant finances bien entendu, la collaboration des pompiers qui firent devant le cinéma de magnifiques manœuvres d’escalade et de sauvetage sous les yeux de milliers de spectateurs attirés là par une abondante publicité. Mieux encore, les pompes défilèrent par la ville ornées de placards vantant le film en qeustion comme un excellent moyen de propagande pour la protection contre le feu.

Ceux qui veulent une publicité productive s'adressent a CINÉ-REVUE.

IDÉALES! CHARMANTES! RAVISSANTES

Nos pendules à f h"1*1 TT .T_H ÎÜE5

AUX FABRICANTS SUISSES RÉUNIS 12, RUE DES FRIPIERS, 12:: BRUXELLES 12. MARCHÉ AUX SOULIERS, 12 :: ANVERS

14

CHAMPAGNE CAZANOVE

Qpfc °u a°Oc

Be plus apprécié

Maison

dans le monde entier

Fondée à AVIZE en 1811

Agent général dépositaire pour la Belgique et le Congo:

Léon de BUEGER

Pour le Ciné-Roman

Au moment où se pose la question de savoir si l’on continuera de faire du ciné-roman, il est intéressant de rappeler ces lignes récemment publiées par le bulletin de la Maison Gaumont, sous le titre: « Ile l'Agrément et de l’Utilité du ciné-roman »:

Pour bien comprendre cet agrément et cette utilité, il suffit d’examiner 1« contexture et le mécanisme de ce genre d’œuvre. La longueur imposante du film (10,000 mètres environ) permet d’accumuler une foule d’éléments dans le scénario, dans le récit, d’où il résulte une variété très séduisante, — à condition, naturellement, que l’auteùr ait une imagination féconde, à l’exemple de Feuillade. Il n’est pas sans intérêt de noter que les artistes doués d’une grande imagination ont toujours une prédilection marquée pour les œuvres de grande envergure, et nous n’en voulons pour preuve, en littérature, que le génie d’un Hugo, d’un Balzac ou d’un Alexandre Dumas. Cette abondance, parfois un peu fastidieuse lorsqu’il s’agit d’une œuvre purement littéraire, devient au contraire très assimilable lorsque, après la lecture d’un chapitre. — ou plus exactement d’un épisode — les images nées dans l’esprit du lecteur viennent se concrétiser sur l’écran. La lecture elle-même est rendue peu fatigante par suite du morcellement de l'épisode en sept, parties, paraissant chacune quotidiennement dans le journal. Il en résulte donc chaque jour une lecture de cinq minutes environ et. è la fin de la semaine, une vision d’une demi-heure au cinéma. Quelle est, donc la personne qui, malgré lia fièvre de notre vie moderne, ne trouve pas le temps de lire, chaque jour, ses cinq minutes de roman et ne puisse consacrer une soirée au cinéma par semaine? Ce dosage est très sagement établi. C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que le lecteur reprend claque jour la suite du récit qui le passionne et résume chaque semaine la somme de ses lectures dans une vision lumineuse, plus belle encore que tout ce que son imagination pouvait lui suggérer.

Le ciné-roman n’est pas seulement agréable, mais il est encore utile par tout ce qu’il peut

apporter de documentation, voire même d’érudition, en coordonnant ces deux puissances: le cinématographe et la littérature.

On voit donc que le ciné-roman a l’immense avantage de fusionner intimement deux arts magnifiques. Son rayonnement est d’autant plus grand et plus complet qu’il atteint le public par la presse et par l’écran; c’est l’aboutissement de ces deux admirables découvertes: l’imprimerie et le cinématographe. Il n’est donc pas exagéré de dire que le ciné-roman a une haute portée sociale. Son influence peut se faire sentir dans tous les milieux et cette influence sera toujours salutaire « chaque fois qu’elle sera l’émanation du talent, de l’intelligence et du cœur ».

Demandez renseignements à VAN DEN DRIESSCHE Téléphone 187.99 Rue du Lombard, 71, BRUXELLES Téléphone 187.99

IQ

LA LUTTE CONTRE L’OMBRE

Demandez la nouvelle lampe:

Philips Argenta

La " PHILIPS ARGENTA „

est victorieuse dans la lutte contre l'ombre.

Par sa lumière diffuse, et à la fois douce et agréable aux yeux, elle éclaire mieux que n'importe quelle autre lampe.

# Elle ne projette aucune ombre û

La " PHILIPS ARGENTA,

est d’application générale.

ARGENTA’

rsVAwAV

Programme ilu 1 au 11 jamier

C. S. Saëns

Marche Militaire . . .

LA DANSEUSE

Documentaire

KINETO

Révue scientifique

INDOMTABLE

Drame interpiété par HOOT Q1BSON

Egmont....L. V. Beethoven

(Ouverture)

Roger - la - Honte

Grand film d'art français d’apiès le célèbre roman de JULES MARY et interprété par

Signoret, Rita Jolivet et Régine Dumien

Les Huguenots . . . Q. Meyerbeer

(Fantaisie)

Trombone solo: M. GOFFART

ROGER-LA - HONTE

Le coin des Enfants . . Cl. Debussy

ROGER - LA - HONTE

Programma van 7 lot li Januari

C. S. Saëns

ROYAL

Roger-la-Honte |

Obligé de rembourser à M. Larouette une som- nie de 100,000 francs, Roger Laroque se voit ac- Y culé à la faillite, ne pouvant faire face à sa pro-chaîne échéance pour laquelle cette somme lui était absolument nécessaire.

Larouette habitait, à Ville-d’Avray, une villa juste en face de celle de Laroque.

Ce soir-là, Laroque, tarda longtemps à rentrer auprès de sa chère femme Henriette et de sa fille Suzanne qui attendaient, inquiètes.

I,’heure du dîner était passée depuis longtemps; la mère et la fille attendaient à la vérandah lorsqu’elles virent les fenêtres de Larouette s’éclairer en même temps qu’une ombre s’approchait mystérieusement de la villa et y. pénétrait avec précaution.

Une scène terrible se déroulait presque aussi-- tôt dans la villa de leur voisin. Celui-ci, occupé à compter une liasse de billets de banque, ne voyait pas l’ombre mystérieuse s’approcher sournoisement. Une lutte rapide avait lieu. Larouette succombait sous l’étreinte de fer de l’inconnu qui disparaissait rapidement sans que les deux spectatrices du drame, terrorisées, pussent appeler. Mais si Henriette et sa fille n’ont pas appelé, c’est, que, étranglées par la peur et l’émotion, elles avaient toutes deux reconnu dans la silhouette de l’agresseur de Larouette, celle de Roger.

Quelle situation plus tragique que celle de cette mère qui lit, dans les yeux de son enfant la terrible accusation contre son père! Henriette demande à sa petite Suzanne de ne rien dire... elle a mal vu... elle n’a rien vu!

Lorsque Roger rentra, il ne vit pas quel drame terrible se jouait dans le cœur de ses deux êtres chéris.

Le lendemain, une enquête rapide amena l’arrestation de Laroque. Les billets de banque qu’il avait remis à Larouette étaient en effet retrouvés dans le coffre-fort de Laroque et la déposition du caissier était formelle; grâce à des taches d’encre, il reconnaissait les billets de banque remis à Larouette la veille.

Laroque trouve en Lucien de Noirville, un avocat célèbre, le concours le plus affectueusement dévoué.

Les familles de Noirville et Laroque sont très liées et l’adorable garçon de Noirville, Raymond, est le camarade habituel de la petite Suzanne Laroque.

Lucien de Noirville est persuadé de l’innocence de son ami, mais il est un secret que Roger ne veut pas éclaircir.

Quelle est la personne qui lui prêta l'argent nécessaire au remboursement de Larouette?

Lucien se heurte au refus de Roger qui ne veut rien dire mais ne cesse de protester de son innocence.

Cependant tout est contre lui: témoignages de son caissier, de sa bonne, et, chose plus cruelle,

CINEMA

I Roger-de-Geschandvlekte

DE DANSERES

"kakende

KjNETO

Wetenschappelijk

ONTEMBAAR

Drama met HOOT GIBSON Egmont .... L. V. Beethoven (Openingstuk)

Roger - de - Geschandvlekte

Groote kundfilm naar de beroemde roman van JULES MARY en vertolkt door

Signoret, Rita Jolivet en Régine Dumien

De Hugenoten . . . . G. Meyerbeer

Trombone solo: H. GOFFART

ROGER DE GESCHANDVLEKTE

Le coin des Enfants . . Cl Debussy

ROGER DE GESCHANDVLEKTE

SEMAINE PROCHAINE

Troisième et Quairième époque (Fin)

l’attitude de sa femme et de sa fillette. Le juge est convaincu que Mme Laroque et Suzanne en savent long sur l’affaire, car le témoignage de la femme de chambre Victoire est formel à ce sujet: elle a vu la mère et la fille affolées à leur fenêtre au moment du crime.

L’instruction se poursuit; Mme Laroque meurt de chagrin.

Laroque est traduit devant la Cour d’assises. Le procès produit la plus grande sensation; divers incidents dramatiques ont lieu au cours des débats de l'un des plus émouvants est la déposition de la petite Suzanne dont les yeux purs

regardent sans peur le formidable apparat de la justice.

Lucien de Noirville est au banc de la défense et le célèbre avocat, surmontant sa faiblesse, trouve des accents éloquents pour tenter de sauver son ami. Mais vers la fin de la plaidoirie, on apporte à l’avocat une lettre urgente. Lucien de Noirville l’ouvre, blêmit, chiffonne le papier qu’il enfouit dans sa robe, et comme il veut poursuivre sa plaidoirie, les forces lui manquent et il tombe comme foudroyé. Lucien de Noirville n’est plus.

Les débats se poursuivent, les jurés rendent un verdict condamnant Laroque au bagne.

Roger Laroque heeft van M. Larouette 100,000 frank in leen ontvangen en wordt nu verplicht deze som terug te geven, wat voor hen den ondergang beleekent.

In den nacht wordt Larouette vermoord. Alle vermoedens vallen op Laroque en de beschuldiging van Larouette’s kassier is zoo formeel dat Roger wordt aangehouden.

Deze vindt in Lucien de Noirville, een beroemd advokaat, een onschatbaren steun, de Noirville is overtuigd dat zijn vriend onschuldig is, doch wanneer hij uitlegging vraagt hoe hij in het bezit kwam van het noodige geld, stuit hij op de halsstarige weigering van Roger die niets zeggen wil maar toch steeds zijn onschuld staande houdt.

Maar alles is tegen hem: de getuigenis van den kassier, van de meid, en wat nog wreeder is, de zonderlinge en voor hem onverklaarbare houding van vrouw en dochter.

En terwijl het onderzoek zijn gang gaat sterft Mevrouw Laroque van verdriet. Eindelijk, na maanden, komt de beschuldigde voor het Assisenhof.

Vele dramatische incidenten doen zich voor tijdens de woelige debatten en een der roerend-- ste oogenblikken is de getuigenis van de kleine Suzanna.

Lucien de Noirville is op de bank der verdediging en de advokaat vindt in de overvloed ng van zijn hart treffende woorden om te trachten den vriend en den mensch te redden.

Maar rond het einde van het pleidooi brengt men den advokaat een dringend schrijven. Hij leest het vluchtig, verbleekt, bergt het in zijn mantel we gen wil zijn rede hervatten, maar do krachten begeven hem en hij stort neer... dood.

De debatten worden voortgezet: de gezwoor-nen brengen het vonnis uit: Laroque wordt tot de galeien veroordeeld.

Imprimerie du Centre, 26. Rempart Kipdorp. Ane

eseejèBPnîveV'

P' ..ENGELSCH H0EDEN

VONDELSTR., 19

(nabij St. Jansp'ats)

CAUS

De laatste nieuwigheden in Vilten Hoeden

fuine eus

Ziet Etalage

FOUFlFiUFtES

Atelier spécial de réparations et transformations de fourrures

GRAND CHOIX

MAISON DE CONFIANCE

MARCHÉ St. JACQUES, 33

Messieurs les Fünrçeürs

Pour avoir des bons Cigares et des Cigarettes de première marque adressez-vous .. ..

Maison Vve SMEETS

7, Longue rue des Claires, 7

Maison de Canfiance

Huis MARGUERITE

Groote keus in Kleederen voor Dames en Kinderen:

Buiten alle concurentie

Alle soorten Zijden Fluweelen, Stoffen en Ellegoederen. Lingerie, Kousen enz.

Wij maken alles op maat

PRO VINCI ESTRAÂT, 177

I Siux ‘Modèles Slégants

14, rue Nationale - 57, rue Bréderode

Q 13, rue des Peignes

0 NOTRE GRANDE SPECIALITÉ

1 Blouses - Robes - Paletots I

Le plus grand choix de la ville

0 Maisons conn, comme étant les moins cheres

0 vsL'

SEULE MAISON BELGE D’IMPORTATION DIRECTE DE THES SURFINS

Dheere Brothers Tea Trading C

TËA- CROWERS. IMPORTERS BLUNDERS & PACKERS

Head Office: ANTWERP, 4, Marché aux OEufs

Branches- COLOMBO, CALCUTTA, BATAVP, HONG-KONQ

AGENCES: BRUXELLES, MALINES, GAND, LIEGE. EUPEN. NAMUR, DINANT, BRUGES, OSTENDE, MONS, ETC,

Proprietors of Ihe delicious “TJIBOUNI TEA,,

and

AGENCES! LONDRES, AMSTERDAM. PARIS, MARSEILLE, GENÈVE, BALE, AIX-LA-CHAPELLE, HAMBOURG, MOSCOU, LUXEMBOURG, G. D.) ETC.

THES EK GROS ET DEMI-GROS

DHEERE’s TEA

High grade blends

EXPORTATION VESTE EXCLUS. DE THES DE QUALITE SUPER.

POUR AVOIR UNE BIÈRE BONNE ET SAINE

Adressez-vous à la Brasserie

VAN HOM BEECK

BERCHEM - Tél. 5210

ESIMHÜS en BOUTEILLES - en FUTS

Maison BERTH Y

106, rue de l’Eglise, 106

TfT

FO UJRFt U FIES

Arrangements — Réparations Conservation de fourrures

Prix avantageux

Travail soigné

Union Pétroleum Company of Belgium

SINCOGASOLINE

Essence pour Autos et Motos DÉPOSITAIRES

LEYSEN & PAUWELS

Téléph 3551 — Adr. télég.: SINCOUNE-ANVERS

Longue rue Van Bloer, 138, ANVERS

DEMANDEZ EN DANS VOTRE GARAGE, ESSAYEZ ET COMPAREZ

THE LONDON STORE

MEUBELEN en CHAISES-LONGUES

Eet- en slaapkamers in eik en acajou van af 800 fr. tot 2100 fr. Keukeninriciitingen 350 fr. tot 750 fr. Salon- en verandahgar-nituren 250 fr. tot 350 fr Chaises-longues en beddengoed 75 fr. tot 200 fr. -- Geen fabriekwerk — Stevig handwerk.

Rechstreeksche verkoop uit de werkhuizen van

L. VAN DEN WYNGAERT

50, MECHELSCHE STEENWEG, 50

Huis van vertrouwen — Matige prijzen Eerste kwaliteit gewaarborgd