Programma van 23 tot 28 apr. 1921

Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#256

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma

CINÉ-REVUE

CCA

TAILLEUR, pour Dames et Messieurs. Henri Juvyns, 131, rue de Brabant, Bruxelles.

BIJOUTIER. Ernest Baugniet, 5, rue du Tabora (rue au Beurre), Bruxelles. Spécialité de pièces sur commande

AUTOS, Talbot Darracq! (R. Eycken & J. Talboom), 29, rue de la Paix, Bruxelles. Téléphone: 127.94.

AUTOS (Réparation). L’Auto Mécanique, 10, rue Jules Franqui, Bruxelles.

PNEUS. Le pneu HEVEA est le pneu triomphateur. Réclamez-le dans tous les garages.

TICKETS, BOBINES. BLOCS-DUPLEX Ed.

Odry-Mommens. 17, rue d’Idalie. Tél. Lintb. 63, Bruxelles.

LINGERIE. Bichon Sœurs, 269, avenue Rogier, Bruxelles.

CORSETS SUR MESURES, Lingerie et Blouses.

Rachel Van Driessche, 44, rue Les-broussarl, Bruxelles.

MODES, Journaux de Modes. Jean Félix, 20, > ne. Albert de Latour, Bruxelles.

PUBLICITÉ. Aug. Delmaivi 1. 25, 'rue du Pré. Jetle-Bruxelles.

POISSONNERIE. Thiélemaus,. 16-18, quai aux Briques. Tél. Bruxelles 8815.

HUITRES Léon Bernard, ", rue du Tabora (rue au Beurre), Bruxelles, Tél. . 1579.

RESTAURANT A la Renommée, 87, rue Saint-Lazare, Bruxelles, Tel.: 8789.

RESTAURANT. Restaurant du Filet de Soit Le vendredi, sa bouillabaise. Tél. 6612, Bruxelles.

RESTAURANT. Restaurant du Savoy, les jours de courses, ses déjeuners prix i servis rapidement. Retenir tai Tél.: 125.06 Bruxelles.

LA GRAPHOLOGIE vous révélera le caractèn intime et les instincts de ceux qui vous intéressent. Adressez les documents (lettres signées et enveloppées par exemple) avec bon d< poste de cinq francs pour esquise de aractère, 10 francs pour 'étude complète, à M.Levator, aux bureaux de la Ciné Ifecue, 10. rue Charles De Coster,

NOTRE VEDETTE

Maryse Talbot

Ses débuts dans l’art cinégraphique datent de quelques mois à peine et déjà son nom commence à briller parmi les étoiles du firmament cinématographique.

Elle aborda pour son coup d’essai un rôle de premier plan dans La Fille au Soleil que Georges Lacroix mit en scène et qui lui valut par sa grâce et son talent un remarquable succès.

Le metteur en scène français Maurice Fontanes lui confia le rôle d’Edith dans La Maison des Hiboux et elle partit au mois de décembre dernier pour San Marino air devaient se tourner les extérieurs de ce film évocateur. Maryse Talbot vient de signer un brillant engagement avec la S. G. E. C. de Paris pour tourner une série de films. La Plaie du Siècle en sera le premier dont la réalisation a été confiée à Paul Flon, le metteur en scène de Le Soleil des Morts, Un Homme a passé par là, et qui termine en ce moment le grand film de propagande Belgique dont nous parlerons prochainement.

1citrine Opulente N

en 2 mois par les Pilulestialégines. Les Pilules Galéginos sont incomparables pour développer et raffermir les seins, effacer les saillies osseuses, combler les salières ei donner à la poitrine des contours harmonieux et séduisants. Elles sont absolument inoffensives et elles réussissent aussi bien chez ia femme que la jeune fille. Traitement facile à suivre en secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mondiale, 65, rue Ant.-Dansaert, Bruxelles. Méfiez-vous des contrefaçons sans valei;

LIÈGE: Pharm. Gossens, 98, rue de la Cathédrale. ANVERS: Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montigny (coin).

GAND: Pharm. Vergaelen, 15, rue des Champs CHARLEROI: Pharm. Sollet, 15, rue de Marcinelle. NAMUR: Pharm. Chisogne, 2, rue Godefroid MONS: Pharm. Hermans, 19, rue de l'Athénée. OSTENDE: Pharm. Halewyck, Place d'Armes, 12.

ANNEE

1921.

Grt

littérature

ûtluattt

bxslcÿz de Veut cicmédcnjp

....

u•t&jdncu, H'Ulboruxement annuoL 2F5

: (Uf. c VLGU- WiVXAan CBAc(dcxrtar- iO A. Yâ. (FîrnycelCee ) t&L'.jO. 16/3

par Georges Gahtsih.

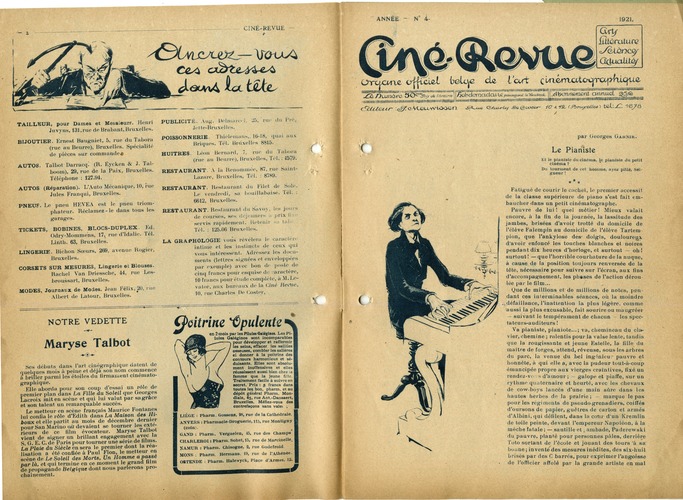

Le Pianiste

Et le pianiste du cinéma, le pianiste du petit cinéma Y

Du tourment de cet homme, ayez pitié. Seigneur!

Fatigué de courir le cachet, le premier accessit de la classe supérieure de piano s’est fait embaucher dans un petit cinématographe.

Pauvre de lui! quel métier! Mieux valait encore, à la fin de la journée, la lassitude des jambes, brisées d’avoir trotté du domicile de l’élève Falempin au domicile de l’élève Tarleru-pion, que l’ankylose des doigls, douloureux d’avoir enfoncé les touches blanches et noires pendant dix heures d’horloge, et surtout — oh! surtout! — que l’horrible courbature de la nuque, à cause de la position toujours renversée de la tête, nécessaire pour suivre sur l’écran, aux fins d’accompagnement, les phases de l’action déroulée par le film...

Que de millions et de millions de notes, pendant ces inlerminables séances, où la moindre défaillance, l’inattention la plus légère, comme aussi la plus excusable, fait sourire ou maugréer — suivant le tempérament de chacun les spectateurs-auditeurs!

Va pianiste, pianiote...; va, chemineau du clavier, chemine; ralentis pour la valse lente, tandis que la rougissante et jeune Estelle, la fille du maître de forges, attend, rêveuse, sous les arbres du parc, la venue du bel ingénieu pauvre et honnête, à qui elle a, avec la pudeur tout-à-coup émancipée propre aux vierges craintives, fixé un rendez-v< x d’amour; galope et piaffe, sur uu rythme quaternaire et heurté, avec les chevaux de cow-boys lancés d’une main sûre dans les hautes herbes de la prairie; marque le pas pour les régiments de pseudo grenadiers, coiffés d’oursons de papier, guêtres de carton et armés d’Albinbqui défilent, dans la cour d’un Kremlin de toile peinte, devant l’empereur Napoléon, à la mèche fatale; — sautille et c ambade, Paderewski du pauvre, planté pour personnes pâles, derrière Toto sortant de l’école et jouant des tours 'à sa bonne; invente des mesures inédites, des six-huit brisés par des 0 barrés, pour exprimer l’angoisse de l'officier affolé par la grande artiste en mal

CINÉ-REVUE

d’argent (vous- pâlissez, colonel ' ), lequel officier va livrera l’étranger les dossiers, sacrés et poudreux, delà mobilisation nationale; — glisse derrière les patineuses zélandaises; — vole dans le sillage invisible que font, parmi les flots de l’air léger, la queue fuselée de l’aéroplane et le corps monstrueux des dirigeables, ces pachydermes de l’azur; trotte derrière le cheval de fiacre; cours après l’automobile; — frétille avec le poisson que vient de lever, près du bief du moulin, le citadin pêcheur à la ligne; colle à la roue du cycliste vainqueur de la dernière grande étape — suit à la piste, avec le chasseur attentif, le lièvre dans le labouré, le tigre dans la jungle, l’ours dont les pas ont laissé leurs empreintes sur la neige fraîchement tombée...

Quand, quittant enfin la boîte à musique et à projections, il rentre chez lui esquinté, le premier accessit de la classe supérieure de piano songe aux rêves qu’il faisait au temps de son Conservatoire: de la bonne musique jouée devant un auditoire sélect et compréhensif, charmé par sa maîtrise, au cours d’un concert se résumant en une suite d’ovations...

Et, si vigoureuxsi placide qu’il soit, le pianiste du petit cinéma sent que le jour est proche on il deviendra névropathe, vu que ce ne peut être im-punémentque l’on pratiquece métier sans gloire, ne métier abrutissant et nourissant à peine pon homme!

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ cm □□□□□□□□□□□□□

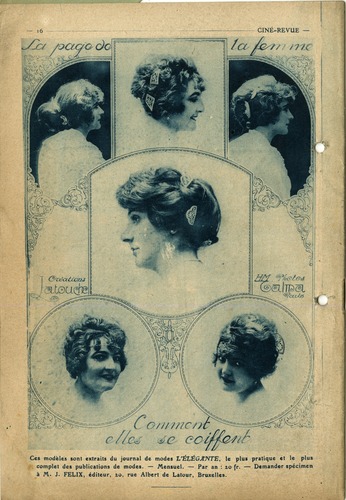

L ÉLÉGANTE

Journal de modes mensuel, magnifiquement illustré, justifie pleinement son rom par sa présentation artistique et l'élégance des nombreux modèles qu’il contient.

On y trouve le costume pratique mais dont, par fois, un détail inédit, un rien, indique la griffe des maîtres parisiens. -:-La documentation de ce journal est puisée aux sources mêmes de la mode, chez les couturiers et les grandes modistes dont nous reproduisons surtout les modèles simples et facilement exécutables. -.-

Le prix du numéro est entièrement remboursé par un patron gratuit.

Un an: 22 franc

'PRIX:: Six »ois 12 .

Un numéro: 2 »

La maison FELIX fournit des patrons de tous les modèles figurant dans cette éditiou• -o** ~o~ ..o«- »-o*-

Ve firma* FELIX levert patronen van alle modellen, welke i't dit blad verschijnen. ~Or- ~o- -o.- ~o

lies pneus Hevea

sont les triomphateurs

N’EN USEZ PLUS D’AUTRES

364, longue rut d’ftrgilt, Autlers

il y a des jours où un morne embêtement, une totale désespérance l’étreignent, où une sombre rancune contre le sort lui enlève jusqu’à là conscience de son devoir professionnel: ce jour-là, il accompagne toutes les vues cinématographiques — les plus dramatiques comme les plus loufoques, l’entrée du vice-roi des Indes à Delhi, comme le retour du mineur au coron, la charge des cuirassiers à la revue du 14 juillet, comme le bain de Diane — de la même marche de Souza: deux motifs et le trio; ça l’étourdit_; ça agit comme un stupéfiant; ça lui fait oublier la vie et les vivants: vingt fois, cent fois sur le clavier, il remet son ouvrage, le martèle sans cesse et puis le remartèle...

Il finit par entrer dans une hébétude heureuse, dans une paix idiote et douce, par sombrer dans l’inconscient.

Et si quelque spectateur, sentant la folie envahir ses méninges, se permet de lui dire alors:

— Sérieusement, monsieur, vous ne pourriez pas jouer autre chose que cette marche de Souza?

Il répond, avec un large et Ifon sourire:

— Vous ne voudriez tout de môme pas que, pour vos six sous, on vous f... lanque du Par si-fai!

CINÉ-REVUE

ANGOÎ

CózoTDtyux? 'TèrcuxoÆïi&e

La Fille de Madame Angot

Et nous nous plaignons! Et l’on entend des esprits chagrins qui gémissent! Et des Jérémies qui prophétisent les pires imminentes catastrophes! Et l’on parle de crise et d’indigence générale!...

Ceux qui ont assisté l’autre soir, et le lendemain. aux deux représentations de gala données, avec un faste inouï, à la Monnaie, se demandent où l’on va chercher cette crise et pourquoi l’on s’alarme?

Il y eut plus que de l’engouement pour se procurer des places; on les mit presqu’aux enchères. Les spectacles étaient de choix: l’un une tentative hardie, l’autre une résurrection périlleuse...

Que de souvenirs furent ravivés dans les mémoires des bruxellois fervents $e théâtre!

La Fille de Madame Angot est un peu une enfant brabançonne: c'est, il y a dé cela près de cinquante ans, sur la scène de ce qui devint plus tard l'Alca-zar, et qui a disparu aujourd’hui, où elle vit le jour. On peut dire que cette enfant a fait son chemin. Quelques vieux fidèles se souviennent et parlent volontiers de cette première et évoquent la Desclauzas qui en fut la triomphatrice. Mais plus

nombreux sont ceux qui se rappellent les beaux soirs du théâtre des Galeries où Montbazon et plus tard Aciana, et puis Lagayrie, et puis Lespinasse l’étourdissant, et d’autres firent acclamer l’aventure piquante de Clairette et Pomponnet, de Mlle Lange et du chansonnier Pitou.

Et, dans les couloirs de notre solennel opéra, le soir où les fions, fions de Lecocq. mirent en gaîete une assistance d’un chic inusité, on remuait les vieux souvenirs.

Le 1er acte s'achève sur la bagarre du marché ché des Innocents, la foule chargée par les soldats d’Augereau. La scène est animée, bruyante, pittoresque et, quand le rideau s’ouvre au moment du “ rappel elle s’est figée en un impressionnant tableau vivant dans le fond duquel ont apparu des silhouettes en carton peint de hussards chevauchant des montures cabrées.

Le père Maugé, directeur des Galeries, il y a un quart de siècle, était un connaisseur en mise en scène et sur l’étroit plateau de son théâtre, il réalisait des prodiges.

On répétait, cet hiver-là, La Fille de J/lne Avgot et il ne parvenait pas à obtenir de sa figuration le mouvement, le tumulte, le bruit capable de

donner l’apparence du naturel à cette échauf-fourée du marché des Innocents. Après la générale, il était soucieux, mais ne disait rien, A ceux qui comprenaient son mécontentement et tâchaient d’intervenir, il répondit seulement:

— Patience! Vous verrez, ça ira...

Le lendemain, c’était la première. Le premier acte marche bien, puis le moment de l’attrapade arrive. Les gens de la halle se ruent sur la troupe et les flics; mais ni les uns ni les autres n’y mettent beaucoup de conviction, lorsque soudain surgissent de la coulisse deux vrais chevaux piaffants que leurs lancent en pleine foule à grands renforts d’éperons.

Ce fut éperdu, magnifique d’affollement, superbe de réalisme. Le père Maugé avait gagné la partie. Il lui avait suffi d’obtenïr du bureau de la Place le concours de deux soldats des Guides et de leurs destriers et... d’administrer en secret au moment de la représentation quelque cordial abondant et, généreux pour donner à ces collaborateurs inattendus le “ cœur au ventre > qui devait décider du succès du tableau.

On a cru généralement que l’idée de monter La Fille de Madame Angot à la Monnaie était venue à la suite de là tentative faite il y a peu de temps à l’Opéra-Comique à Paris. C’est une erreur. Le regretté Maurice Kufferat a eu, je crois bien, le premier de cette intronisation du genre léger et spirituel — forme d’ailleurs respectable de l’art Iyriqne — dans le Temple voué jusqu’ici aux oeuvres solenneles ot savantes.

Il y a de cela une dizaine d’années, Maurice Kufferath mit La Fille de Madame Angot en répétition et distribua les rôles de M"ll

Le rôle de Clairette était dévolu à la charmante et toute mignonne MmeEyreatns et l’on escomptait un effet impayable — et sûr — du contraste physique entre l’imposante Litvinne et la frêle Ey-reams au moment de l’alerte dispute des deux rivales: “ Ah! c’est donc toi. Madame Barras... „

Mais, tout cela demeura à l’état de projet et la Fille Angot ne lança pas encore cette année-là ses

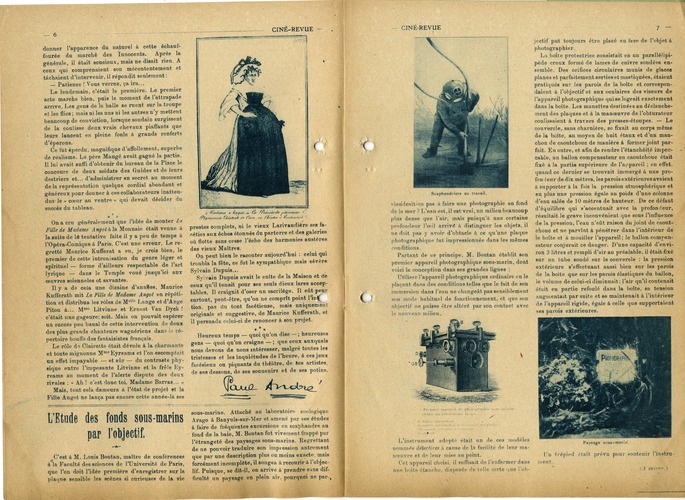

L’Etude des fonds sous-marins par l’objectif.

C’est à M. Louis Boutan, maître de conférences à la Faculté des sciences de l’Université de Paris, que l’on doit l’idée première d’enregistrer sur la plaque sensible les scènes si curieuses de la vie

CINÉ-REVUE

prestes complets, ni le vieux Larivaudière ses facéties aux échos étonnés du parterre et des galeries où flotte sans cesse l’écho des harmonies austères des vieux Maîtres.

On peut bien le raconter aujourd’hui: celui qui troubla la fête, ce fut le sympathique mais sévèrs Sylvain Dupuis...

Sy:vain Dupuis avait le culte de la Maison et de ceux qu’il tenait pour ses seuls dieux lares acceptables. Il craignit d’oser un sacrilège. Il eût peur surtout, peut-être, qu’on ne comprît point l’in< tion. pas du tout facétieuse, mais uniquement originale et suggestive, de Maurice Kufferath, et il persuada celui-ci de renoncer à son projet.

Heureux temps — quoi qu’on dise —; heureuses gens — quoi qu’on craigne —; que ceux auxquels nous devons de nous intéresser, malgré tontes les tristesses et les inquiétudes de l’heure, à ces jeux facésieux ou piquants du théâtre, de Ses artistes, de ses dessous, de ses souuenirs et de ses potins.

sous-marine. Attaché au laboratoire zoologique Arago à Banyuls-sur-Mer et amené par ses études à faire de fréquentes excursions en scaphandre au fond de la baie, M. Boutan fut vivement frappé par l’étrangeté des paysages sous-marins. Regrettant de ne pouvoir traduire son impression antrement que par une description plus ou moins exacte mais forcément incomplète, il songea à recourir à l’objec-lif. Puisque, se dit-il, on arrive à prendre sans difficulté un paysage en plein air, pourquoi ne par-,

CINE-REVUE

L’instrument adopté était un de ces modèles nommés defectives à cause do la facilité de leur manœuvre et de leur mise au point.

Cet appareil choisi, il suffisait de l’enfermer dans une boite étanche, disposée de telle sorte que l ob-

Scaphandriers au travail.

viendrait-on pas à faire une photographie au fond de la mer? L’eau est, il est vrai, un milieu beaucoup plus dense que l'air, mais puisqu'à une certaine profondeur l’œil arrivé à distinguer les objets, il ne doit pas y avoir d’obtacle à ce qu’une plaque photographique fut impressionnée dans les mêmes conditions.

Partant de ce principe, M. Boutan établit son premier appareil photographique sous-marin, dont voici la conception dans ses grandes lignes:

Utiliser l’appareil photographique ordinaire en le plaçant dans des conditions telles que le fait de son immersion dans l’eau ne changeât pas sensiblement son mode habituel de fonctionnement, et que son objectif ne puisse être altéré par son contact avec le nouveau milieu.

jectif put toujours être placé en face de l’objet à photographier.

La boîte protectrice consistait en un parallélipi-pède creux formé de lames de cuivre soudées ensemble. Des orifices circulaires munis de glaces planes et parfaitement serties et mastiquées, étaient pratiqués sur les parois de la boîte et correspondaient à l’objectif et aux oculaires des viseurs de l’appareil photographique qui se logeait exactement dans la boite. Les manettes destinées au déclanchement des plaques et à la manœuvre de l’obturateur coulissaient à travers des presses-étoupes. — Le couvercle, sans charnière, se fixait au corps même de la boîte, au moyen de huit étaux et d’un manchon de caoutchouc de manière à former joint parfait. En outre, et afin de rendre l’étanchéité impeccable, un ballon compensateur en caoutchouc était fixé à la partie supérieure de l’appareil; en effet, quand ce dernier se trouvait immergé à une profondeur dedix mètres, lesparoisextérieuresavaient à supporter à la fois la pression atmosphérique et en plus une pression égaie au poids d’une colonne d’eau salée de 10 mètres de hauteur. De ce défaut d’équilibre qui s’accentuait avec la profondeur, résultait le grave inconvénient que sous l’influence de la pression, l’eau n’eût raison du joint de caoutchouc et ne parvînt à pénétrer dans l’intérieur de le boîte et à mouiller l’appareil; le ballon compensateur conjurait ce danger. D’une capacité d’environ 3 litres et rempli d’air au préalable, il était fixé sur un tubo soudé sur le couvercle: la pression extérieure s’effectuant aussi bien sur les parois de la boite que sur les parois élastiques du ballon, le volume de celui-ci diminuait: l’air qu’il contenait était en partie refoulé dans la boîte, sa tension augmentait par suite et se maintenait à l'intérieur de l’appareil rigide, égale à celle que supportaient ses parois extérieures.

PlffiTOGPARÎy

Paysage sous-marin.

Un trépied était, prévu pour soutenir l’instrument.

( A suivre, t

CINÉ-REVUE

Être

— Pardon... vous permettez? Mettez-vous un peu plus de profil..

Parfait. Un moment encore: tournes légèrement la tète.... comme ceci, de trois-quarts. Bravo!

Eh! bien, Monsieur, avec votre barbe à lahandru et votre crâne dépoli, vous n’ètes pas photogénique. Mille regrets!

— Trop vieux? Non, Monsieur: l’âge ne fait rien à l’affaire. C’est le trait qui importe, l’expression; la forme de l’arcade sourcilière, la ligne du nez.... chez vous tout se perd dans le poil:, on alors, c’est le vide, le néant, la solitude,.. le désert sans oasis: une tète de marchand de marrons, quoi!

— Non! Monsieur, on ne devient pas photogénique, on l’est ou on ne l’est pas.

On ne refait pas une silouelte ratée

Quelque fois on peut la corriger, mais les retouches se voient presque toujours.

— Erreur. La beauté parfaite n’est pas nécessairement photogénique, et des traits noblès, fins et distingués perdent souvent beaucoup sur un cliché. Ce qui ne veut pas dire qu’il ny a que les riches et les physionnomies tourmentées qui conviennent au cinéma.

Tenez, Monsieur, les athlètes, physiquement en forme, c’est à-dire à leur « poids » de compétition, ayant perdu à l’entraînement tonte graisse inutile, sont avec leur visage rasé et leurs muscles saillants, presque toujours photogéniques. Leur visage comme leur anatomie présente les reliefs qui « viennent » supérieurement sur l’écran. Comprenez-vous cela?

Des exemples? Rien de plus facile:

Georges Carpentier est si excellemment photogénique que ses dernières tournées en Amérique et en Europe ont davantage été consacrées an cinéma qu’à la boxe. Ce garçon là ne « tournera » jamais mal....

Par contre Josse Rossel, bien connu dans les milieux cyclistes belges, n’est pas photogénique

pour un sou.... R est tout en rond! Pour répondre à la qualification de photogénique il faut des arrêtes et des angles.

Mais un type carré, dans le genre de M. Ver-

îoyal - Zoologie Cinéma

OOOOO

PROGRAMME DU 23, 26 ET 28 AVRIL

Gaumont- /Actualité

Lei Meidorie du Oeirrefour

Comédie dramatique en 2 parties

PROGRAMMA VAN 23, 26 EN 28 APRIL

Gaumont-A dualiteiten

< De Madona van het Kruispunt

Dramatisch tooneelspel in 2 deelen

La Pêche aux Maris

Comédie comique en 2 parties

En Marge du Devoir

Avec Eva NOVAK, drame en 5 parties

Het Visschen naar Mannen

Komisch tooneelspel in 2 deelen

Met Eva NOVAK, drama in 5 deelen

( PLICHTSBESEF

En Metric

Lp vendredi 13 octobre un train spécial doit transporter, un important chargement d’or. L’ordre de marche a été réglé par Georges Flanagan, d’accond avec le président de lia compagnie de chemin de fer, Samuel Thompson.

Thompson n’a pu obtenir la main d'Agnès, fille unique dm financier. C'est qu’elle la réserve à Michel Davis. Mais Davis s’intéresse pour des motifs purement professionnel» à Kate Westhanger, l'énigmatique et fascinante dactylographe de Flanagan, son futur beau-père, et la Soupçonne de relations avec une bande de malfaiteurs dont son oncle, l’ex-colonel Wost-banger est le chef.

Or, Davis ne s’était pas trompé.

Si Kate est venue protester auprès de lui de ta droiture die ses intentions; ce fut autant pour enjdormir sa vigilance que dans l’espoir secret d’être retenue sur la pente fatale par un mot de lui. Prisonnière de ses déplorables habitudes de complaisance envers son oncle, elle conserve néanmoins un fond d’honnêteté. Mlais ellle avait déjà livré à ses complices le secret du train G 34.

Dans lia nuit dti 13;, le train est arrêté en plein voie par la bande et l’or, est volé.Blen tôt ces derniers se décident à avouer la vérité à Katie: ils ne veulent plus du plan» établi par elle. Ils ont embauché deux camionneurs pour porter aux quais d’embarquement, la marchandise qu’ils dénomment

du Devoir

„produit chimique”. Kate se voyant jouée, les berne à »son tour, en 'substituant une autre adresse dans l’enveloppe confiée à ces chauffeurs. S

Puis pour essayer de sauver le pau\< ) M D'avis, qui est venu se faire prendre, eue' l’annonce froidement à Westhanger et à ses complices. Elle ne réussit qu’à détourner sur elle la »colère »des bandits. Un bagarre se produit et un des voleurs abat leur chef... Un sort affreux se prépare pour les deux prisonniers, Kate et Davis garot-tés» côte à côte... On veut leur faire absorber un poison... Mais, trop tard. Les portes volent en éclats, les brownings crépitent.

C’est la police que les employés dm chemin de feil ont averti. Pour s’enfuir, les bandits s’emparent du train abandonné par la police; mais il vient à son tour sauter sur les butoirs d'une voie de garalge.

Le lendemain Flanagan s’efforce die prendre avec calme cette cruelle rnésal-venture: la disparition »de»s 50 millions.

Soudain on l’avertit que deux camions viennent d’arriver et on lui remet un mot die Kate lui demandant de bien vérifier ta livraison. C’est son or, son or jusqu’à la dernière once.

Quelques jours après, l’épilogue inévitable vient clore ce fantastique fait divers.

Agnès ne veuf plus de Davis, et celui-ci après avoir félicité Thompson, son heureux ripai, court rejoindre Rate, à q»ui Flanagan a tout pardonné.

Op Vrijdag 13 Oktober moet eene belangrijke zending gond per bij zonder en trein, verzonden worden. Den te volgen weg werd geregeld door Georges Flanagan, akkoord met »den voorzitter der spo»orweg-maatschappij, Samuel Thompson.

Thompson kon de hand niet bekomen van Agnès, eenige dochter van den, financier. Zij;is bestemd1 voorMichel Davis, liefhebber-cfetekfief. Kate Westhanger staat in betrekking met eene bende boosdoeners waarvan hiaar oom, die oud-oolonel West-Langer, »de hoofdman is.

Gevangene harer betreurenswaardige gedienstigheid voor haren oom, was «ij in den grond nochtans eerlijk. Zij hiadl echter a»an hare medeplichtigen het geheim reeds geleverd van den trein G 34.

Inden nacht vian den 13e »wondt den trein in open veld aangehoudien en het goud gestolen. Zij hebben twee voerders aange-wiorven welke 'de waren „ chemische Produkten ” genaamd, naar de inschcpingskaai zullen voeren. Zlich bestolen ziende, bedriegt Kate hen op hare beurt door een ander adres in den briefomslag te steken welke aan de voerders toe vertrouwd' werd.

Dan, om dien armen Davis trachten te redden, meldt zij zulks koelbloedig aan Westhanger en zijne kornuiten. De woedle der bandieten» richt zich liegen haar. Een twist onstaat en een dér dieven schiet hun opperhoofd neer... Een schrikkeMjlk lot wacht de twee gevangenen, Rate en Davis, welke aaneengebonden zijn... Men wil hen vergif dloen nemen,... Maar te laat. De brownings spelen. liet is de politie. Om te vluchten maken der bandieten zich meester van den trein der politie,, die verbrijzeld wordt op d'e buffers eener zijlinie.

Eenige da»ge*n nadien, die onvermijdelijke ontknooping. Aignès wil van Davis niets meer hooren» en deze, n»a Thompson, zijnen gelukkigen med, ediin»ger, gelukgewenscht te hebben,, neemt Kale, aan wie Flanagan alles vergeven heeft.

dyck, secrétaire général de l’Union Belge des Sociétés de Football Association, est l’étoile rêvée pour la projection. M. Verdyck ferait une fortune au Cinéma,

B. vv. Sceldraeyers?... Trop de lorgnon. Le nez y est, mais pas l’œil.... O! Alors, le baron de Laveleye, pas du tout!... trop de ventre, lui! Dans un « studio » américain il ne vaudrait pa 75 cents par jour. Mais parlez moi du comte Henri de Baillet Latonr, le président du Comité Exécutif des Jeux de la XIIe Olympiade; à la bonne heure: un Douglas Fairbank en melon gris. Toutà-fait remarquable!

Emile De Beukelaere? Oui, mais pour jouer les « Maciste » seulement.

Albert Treib serait très drôle daps les « Max Linder » Fernand Feyaerts dans les « Fatty » et Raoul Tack dans les « Chariot ».

Hubei't Baudot? Trop beau pour être photogénique et Jacques, son inséparpble, trop laid!

Et, ainsi que le faisait fort judicieusement remarquer dernièrement M. Marcel Boulenger dans « Comœdia », il n’y a pas que des êtres humains,"mais, si l’on y veut bien songer, des scènes tout entières de la vie qui Sont ou ne sont pas photogéniques. Les unes sont mornes et banales, les autres animées et trépidantes: une

to

CINE-REVUE

séance de la commission sportive de la Ligne X'élocipédique Helge serait étonnamment photogénique, tandis qu’une réunion du Comité central de VAutomobile Club de Belgique rie vaudrait pas tripette!

Crovez-moi, la question du photogénique est aujourd’hui capitale: que vous soyez politicien, artiste ou sportman, tot ou tard vous vous en appereeorez .

Guillaume II. malgré un très savant camouflage. n’était, somme toute, pas photogénique. Mais Foeh... croye/.-vons qu’il se détache sur l'écran de l’Histoire’.

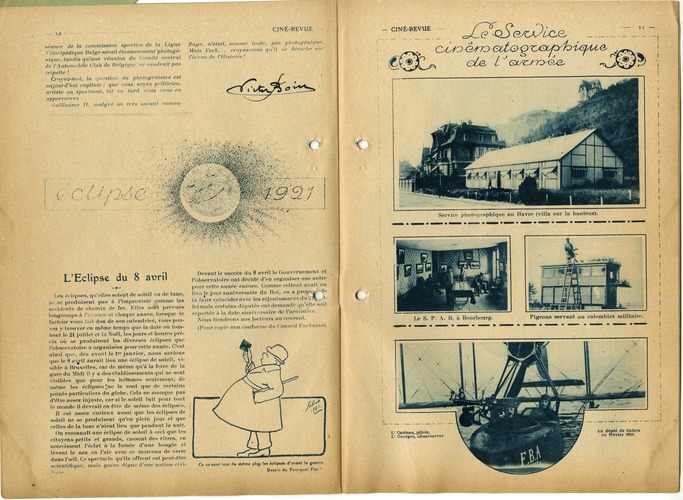

L’Eclipse du 8 avril

Les éclipses, qu’elles soient de soleil ou de lune, ne se produisent pas à l’imprdviste comme les accidents de chemin de fer. Elles sont prévues longtemps à l’avance et chaque année, lorsque le facteur vous fait don de son calendrier, vous pouvez y trouver en même temps que la date où tombent le 21 juillet et la Noël, les jours et heures précis où se produiront les diverses éclipses que l’observatoire a organisées pour cette année. C’est ainsi que, dès avant le 1" janvier, nous savions que le 8 ayil aurai! lieu une éclipse de soleil, visible à Bruxelles, car de môme qu’à la foire de la gnre du Midi il y a des établissements qui ne sont visibles que pùur les hofnmes seulement, de même les éclipses 'ne le sont que de certains points particuliers du globe. Cela ne manque pas d’ôtoe assez injuste, car si le soleil luit pour tout le monde il devrait en être de même des éclipses.

Il est assez curieux aussi que les éclipses de soleil ne se produisent qu’en plein jour et que celles de la lune n’aiént lieu que pendant la nuit.

On reconnaît une éclipse de soleil à ceci que les citoyens petits et grands, cassent des vitres, en noircissent l’éclat à la fumée d’une bougie et lèvent le nez en l’air avec ce morceau de verre dans l’œil. Ce spectacle qu’ils offrent est peut-être scientifique, mais guère digne d’une nation ci vi-l»*êe

Ce ne sont tout de même plty les éclipses d'avant ta guerre Dessin du Pourquoi Pas?

Devant le succès du 8 avril le Gouvernement et l’observatoire ont décidé d’en organiser une autre pour cette année encore. Comme celle-ci avait eu Heu Je jour anniversaire du Roi, on a propq de la faire coïacideravec les réjouissances du 2l\ I-letmais certains députés ont demandé qu’elle soit reportée à la date anniversaire de l’armistice.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant.

(Pour copie non conforme du Canard F.nchainé).

— CINÉ-REVUE

Service photographique au Havre (villa sur la hauteur).

Au dépôt de Calais en février 1918.

L* Casteau, piloté,

L* Georges, observateur

CINÉ-REVUE —

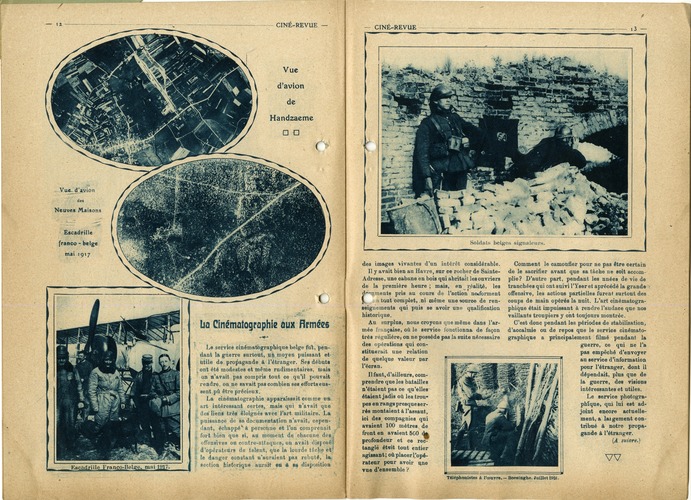

Vue_ d’avion

des

Neuves Maisons

Escadrille franco - belge

mai 1917

Le service cinématographique belge fut, pendant la guerre surtout, un moyen puissant et utile de propagande à l’étranger. Ses débuts ont été modestes et même rudimentaires, mais on n’avait pas compris tout ce qu’il pouvait rendre, on ne savait pas combien ses efforts eussent pû être précieux.

La cinématographie apparaissait comme un art intéressant certes, mais qui n’avait que des liens très éloignés avec l’art militaire. La puissance de sa documentation n’avait, cependant, échappé’' à personne et l’on comprenait fort bien que si, au moment de chacune des offensives ou contre-attaques, on avait disposé d’opérateurs de talent, que la lourde tâche et le danger constant n’auraient pas rebuté, la section historique aurait eu à sa disposition

Vue

d’avion

Handzaeme

lia Cinématographie aux Armées

CINÉ-REVUE

Soldats belges signateurs.

des images vivantes d’un intérêt considérable.

Il y avait bien au Havre, sur ce rocher de Sainte-Adresse, une cabane en bois qui abritait les ouvriers de la première heure; mais, en réalité, les d—niments pris au cours de l’action netforment; .i tout complet, .ni même une source de renseignements qui puis se avoir une qualification historique.

Au surplus, nous croyons que même dans l’armée IVinçaise, où le service fonctionna de façon très régulière, on ne possède pas la Buite nécessaire des opérations qui constituerait une relation de quelque valeur par l’écran.

Il faut, d’ailleurs, comprendre que les batailles n’étaient pas ce qu’elles étaient jadis où les troupes en rangs presque serrés montaient à l’assaut, ici des compagnies qui avaient 100 mètres de front en avaient 500 profondeur et ce rectangle éteit tout entier agissant; où placer l’opérateur pour avoir une vue d’ensemble?

Comment le camoufler pour ne pas être certain de le sacrifier avant que sa tâche ne soit accomplie? D’autre part, pendant les nnées de vie de tranchées qui ont suivi l’Yser et aprécédé la grande offensive, les actions partielles furent surtout des coups de main opérés la nuit. L’art cinématographique était impuissant à rendre l’audace que nos vaillants troupiers y ont toujours montrée.

C’est donc pendant les périodes de stabilisation, d’accalmie ou de repos que le service cinématographique a principalement filmé pendant la guerre, ce qui ne l’a pas empêché d’envoyer au service d’information pour l’étranger, dont il dépendait, plus que de la guerre, des visions intéressantes et utiles.

Le service photographique, qui lui est adjoint encore actuellement, a lai gement contribué à notre propagande à l’étranger.

Téléphonistes à l’œuvre. s— Boesinghe, Juillet iOlfi.

CINE-REVUE

Tartly- O

Sous cette rubrique, nous traiterons uniquement les questions se rapportant à l’industrie cinématographique et aux intérêts professionnels.

La Direction entend n’assumer, au sujet des articles insérés sous cette rubrique, DE KESPOSJBILITÉ DÄVCVTE SOUTE Les communications reproduites ici engagent!)N1QVEMEJSTleurs signataire»

NOTE SUR LES AVANTAGES

L’ÉCRAN ClItlATOQRAPHKIUÉ « LUMINA“

flu point de vue de l’Appareil oculaire

l’ar le l>» Henri COPPEZ

.1 n nlvi rsiif llhw il- llruvll'-

La cinématographie est basée sur le principe physiologique de la persistance des impressions visuelles sur la rétine. i.e> interruptions de l'image, inaperçues pour nos centres cérébraux. n'cn existent pas moins et la rétineest soumise, pendant la représentation cinématographique, à un travail anormal les éléments percepteurs de la rétine subissent, une série de chocs au lieu de recevoir une impression continue, comme dans les conditions habituelles de la vision. Il est donc nécessaire. ai l'on veut éviter une fatigue rétinienne exagérée, de veiller à ce que la projection lumineuse, déjà défectueuse par elle-même, sc fasse dans les meilleures onditions possibles. Tout facteur qui à l'état normal est nuisible aux yeux, le sera encore b Km davantage au cours d'une seance cinématographique.

Parmi ces facteurs, l'un des plus importants est sans contredit celui de l'éclairage de l’image. On sait quelle importance a prise en hygiène oculaire la question de l'intensité de l'éclairage. I.es écoles et les ateliers sont minutieusement inspectés à ce point.

On admet comme moyenne d'éclairage lu lux, sans qu'il faille cependant se montrer trop rigoureux sur ce chiffre. Certains sujets s'adaptent à des «uiremenl* moindres, d’autres à des clairement''plus intenses, mais l’expérience démontre quel é-clairement optimum est lü lux environ.

Un éclairement insuffisant provoque des efforts de fixation considérables, le sujet tond à s’approcher de plus en plus du

texte qu’il lit ou de l’ouvrage qu'il confectionne, diminuant ainsi

la couche d'ombre et compensant le peu d'éclairement par le

a ligure 1 présente les courbes d égai éclairement obtenues à l aide d'un écran de toile blanche ordinaire. On voit combien les courbes sont rapprochées l’une do l'autre. La courbe

do I' lux est 1res voisine de fee can. eile a une forme aplatie qui en rend une grande partie inutilisable à cause de la déformation des images sur les côtés, l’ne salie cinématographique munie d’un toi écran .ne peut'ainsi avoir qu’une profondeur peu considérable.

La figure représente les courbes d’égal éclairement obtenues à l'aide d'un écran lumina l.es courbes s'éloignent consi déraillement les unes des autres; elles prennent une forme

grandissement plus considérabledes images, d'où accommodation et convergence exagérées et prédisposition à la myopie. Une des causes principales du développement de la myopie chez les jeunes sujets, c'est précisément réclairement insuffisant. Les statistiques sont démonstratives. Au contraire, un éclairement trop intense amène de l’éblouissement, de la photophobie, de la conjonctivite.du larmoiement. I.es paupières deviennent le siège de sensation de cuisson ou de gravier. Le travail, d’abord pénible, devient bientôt insupportable et les yeux se refusent à tout effort.

Dans la salle de cinéma, l'éclairement est loin d’être uniforme; la lumière étant inégalement répartie par l’écran. On sait que les meilleures places sont les plus éloignées de l’écran. Le

scintillements provenant des obstructions répétées de l appa red y étant moins sensibles que partout ailleurs, si l’on dispose l’éclairage de manière à donner l’éclairement optimum, c’est-à-dire 10 lux à ces places, il est manifeste que les places plus rapprochées de l’écran auront un éclairement trop intense, dès lors nuisible; inversement, si l'on donne 10 lux aux places voisines de l’écran, les places éloignées n'auront plus que ô lux et même moins. Cette difficulté vient d'être vaincue par la création d’un écran à la fois diffuseur et réfléchisseur. t Sans entrer ici dans les considérations techniques concernant l'écran que M. Chanteux, son inventeur, a appelé « écran lumina », il nous suffira de présenter quelques schémas pour démontrer nettement la supériorité de l’écran lumina au point de vue de fa distribution de l’éclairement.

oeauioup plus allongée et un bien plue grand nombre déplacés reçoivent 1 éclairement normal.

l.a figure 3 donne une eoupo verticale dans faxe longitudinal de la salle. La courbe d'égal éclairement lu lux y est repre sentéc on trait plein, le» cour lies 3, 5, 7. 14 et 28 lux en trait interrompu. On peut en conclure, les rangées des fauteuils étant disposées normalement, que chaque spectateur recevra pratiquement le même éclairement; cet éclairement ne pourra en tous cas varier qu'entre les limites 8 et 12 lux.

D’autre part, la figured représente une coupe semblable dans la même salle en y supposant que la projection est faite avec la même source de lumière, mais sur une toile blanche. Il en résulte que les éclairement* reçus par les spectateurs seront différents et varieront entre 3 et22 lux.

L'éclairement (3 lux) des spectateurs situés au fond de la .salle et au balcon est nettement insuffisant; on sera donc amené à augmenter la source d’énergie lumineuse de manière à porter, par exemple, cet éclairement à lux et les limites de variations seront proportionnellement portées à ö et 37 lux.

Il estfai ile de conclure des données précédenten au point de vue de l’hygiène oculaire, l'écran lumina constitue un progrès des plus sérieux. Il fait disparaitre l’une des raisons principales pour lesquelles les médecins oculistes déconseillent sou vent les spectacles cinématographiques, c’est-à-dire l’éclairement défectueux. en plus ou moins, à un grand nombre de pla ces dans la salle.

— CINE-REVUE

Le contrôle des Films

Solution de la crise

ne important'; réunion, à laquelle assistaient MM. Vandervelde, ministre de la justice, M. Gom-bauil, président de la Commission de contrôle des films cinématographiques, et cinq délégués des loueurs de films et des exploitants de cinémas, a été tenue hier dans le cabinet de de M. Theunis, ministre des finances.

Cette réunion avait pour but de trouver une solution à la crise créée dans de inonde ciné matographique par suite de l’opposition qu’à rencontrée jusqu’ici l’exécution de lu loi concernant les cinémas.

Presque tous les xploitants dé cinéma - lu pays, et ils sont un millier environ, ne, ni-dV t pas mieux que d’organiser des representatie. auxquelles tous les enfants eussent été admis, mais la chose leur était impossible à cause d’un nombre insuffisant de films autorisés, car la plupart des loueurs ont jusqu’ici refusé de laisser contrôler leurs films.

Il en était résulté une perte considérable poulies exploitants de cinémas qui ont vu leurs r. celtes réduites souvent de plus de moitié.

Cette situation appelait un remède. Celui-ci a été trouvé. Voici en substance ce qui a été décidé: Le conti-ôb se fera désormais gratuitement: les frais résultant du service de verification seront récupérés grâce à un certain relèvement du droit d’entrée ou au moyen d’une légère augmentation de la taxe qui frappe actuellement l’ensemble des représon tâtions cinématographiques.

Le payement des frais de contrôle était un de principaux motifs de l’opposition des loueurs de films; le Voilà donc disparu.

Afin de mettre le plus vite possible à la disposition des exploitants de cinémas une quantité de films suffisante pour leur permettre d’organiser immédiatement des représentations auxquelles les enfants auront accès, il a été décidé que les filins seront, autant' que possible, pendant un temps, admis ou rejetés sur la simple lec-résumé du scénario; ceci permettra d’en apidement une quantité considérable, cette période de liquidation sera teron l’évalue à trois ou quatre mois, on reviendra au système actuel.

Ces renseignements étaient donnés mercredi par not r. confrère Le Soir.

Voici quelle "est en réalité la situation au moment où nous meltons sous presse:

La Fédération cinématographique s’est réunie mardi après-midi à la Cour de Bruxelles.

Elle a examiné les concessions que le ministre auraient faites.

Ces concessions seraient les suivantes:

1° Grande largeur de vues de la part de la Commission de contrôle. Les loueurs ne devraient pas lui soumettre le film, mais simplement donner le scénario ou même le titre du film;

2° Gratuité de la censure;

:t Rôtir faire face aux frais nécessités par ia Commission de contrôle, les taxes gouvernementales seraient, unifiées à 25 p. c. de la recette brute, mais il serait fait interdiction aux Provinces et aux Communes de prélever n’importe quelle taxe sur les exploitations cinématographiques;

4“ Le ministre de l'Intérieur accorderait l'autorisai ion de fumer daus les salles de cinéma. L’unanimité des exploitants vote un ordre du

certn

turc

ruinée.

jour déclarant que, étant données les précédentes concessions «lu ministre Vandervelde.il n’y a plus aucun obstacle à ce que les films soient soumis à ta censure.

Le président demande que la Ligue national' belge donne son avis sur cette question.

1 iniriédiateiiient après la%éance de la Fédération, la Ligue s’est réunie en son local.

u membre fait ressortir qu<- les déclarationsd« M. Gombault, président de la Commission de contrôle, ont été toutes différentes de celles du ministre.

Cette façon de voir est loin de la largeur de vues promise par le ministre.

Après une longue discussion, la Ligue vote l’ordre du jour suivant, par 26 voix et 5 abstentions:

La Ligue nationale belge du cinéma, réunie en assemblée générale le 19 avril 1921,

Entendu l’exposé du résultat des démarches faites auprès de M. Gombault, par certains membres, dans le but d’obtenir confirmation des renseignements qui lui avaient été apportés le matin,

Décide, dans un esprit de conciliation:

De soumettre le plus vite possible les scénarios (résumés) de tous les films à la Commission de contrôle;

S’engage à ne pas soumettre à la Commission d’appel ceux des films qui seraient refusés;

Décline d’avance toutes responsabilités, si elle se trouve dans l’impossibilité de fournir des programmes contrôlés dès le vendredi 21 avril, en raison des difficultés matérielles signalées par la Commission de contrôle. Et maintenant la déci-•sion prise antérieurement, passe à l’ordre du jour.

Toutes lescorporationsdu cinéma sont d’accord pour une entente, elles n’ont qu’un désir, celui de trouver dans l’entourage du ministre l’esprit de conciliation que celui-ci cherche à apporter avec sou collègue des Finances à la solution du conflit.

Tout réside dans une question de bonne foi les loueurs de films ayant fait les concessions, les exploitants en ayant bénéficié, il no faut pas qu’après ces pourparlers de nouvelles difficultés s’élèvent. Nous sommes convaincus que le Minis tre de la Justice ne les désire pas; il lui appartient toutefois d’empêcher que ceux qui appliquent ses décisions le fassent dans un aspect d’apaisement.

La Ciné-Revue.

CINÉ-REVUE —

Ces modèles sont extraits du journal de modes L'ÉLÉGANTE, le plus pratique et le plu* complet des publications de modes. — Mensuel. — Par an: 20 fr. — Demander spécimen à M. J. FELIX, éditeur, 20, rue Albert de Latour, Bruxelles.