Programme de 8 à 13 avr. 1922

Livret de programme

Source: FelixArchief no. 1968#419

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.

Consultez les images de ce livret de programme

[DEPOSITAIRE

” POUR LA S-

1= BELGIQUE

G.FRAMCK

S Ml DE LA -MABriË-

BCUXEll Eô

LE PNEU TRIOMPHATEUR POUR CAMIONS

VEÀ\ autosmotos

—VOITURES —

VEIl • MED TOJBBKRFaBRIPKKIÏÏ • UI'VFADOHP lËLDli • MOLL/ini)

Ameublements, Antiquités - Tableaux Objets d’Art

Expertise, Achat & Vente Consignation • •

Maison Eugène Lalieux 56-58, me de l’aqoedue, BRUXELLES

gooooooo oooooooooœ ooooog

§Qi vous voulez faire de la Q O PUBLICITÉ qui soit £ q chaque jour lue dans les prin- Q O cipaux cinémas du pays, q adressez-vous â S

aaresser: —

?. cTelix, 20, rue Slberl de ßalour, Bruxelles

8 CINE - REVÜE

oooooooo

Joil

* HUILE EXTRA DELFIA

POUR SALADES ET MAYONNAISES

AGENTS GÉNÉRAUX I

8, RUE DU CYPRÈS BRUXELLES

POUR VOTRE DÉJEUNER UNE TASSE

CACAO VAN HOUTEN

Cvry

hhùrutuTQ

UQÀÙnCQj

(jffîLCusl beUy2

jCq./Jumàro <* ! ÆobdemadcuAÊ

Veut (jAiGjmjjXoQçro

Editeur: J. MEU WISSEN, rue Charles De Coster, 10 et 12, Bruxelles. — Téléphone L 1678

C if/fit Wfffe

II. Y It

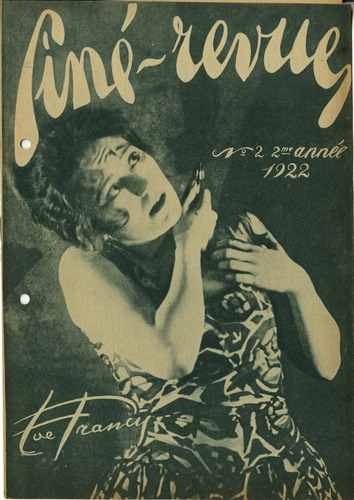

Belge d’origine, la gra-cieuse vedette, dont nous donnons aujourd'hui les attitudes dans diverses créations, a fait sa carrière théâtrale à Paris, et ses débuts, cinématographiques dans les studios français. Elle est une des rares artistes qui soient parvenues à mener de front ses succès à la scène et à l’écran, donnant une fois de plus un démenti à ceux qui prétendent qu’une actrice de valeur ne saurait avoir en elle l’étoffe d’une interprète de films.

C’est dans l'intimité spirituelle des Verhaeren, des Raimbaud, des Mallarmé,

qu’Eve Francis a cultivé ces qualités de sensibilité, d’intelligence et de volonté •qui constituent son caractère; c’est à un poète encore, qu'elle doit son plus grand succès au théâtre et peut-être son rôle préféré: L Otage.

L’année dernière, la présentation de deux œuvres nouvelles —- L’Homme à le Pose, de Henry Bataille, et L'Annonce faite •â Marie — permirent une fois de plus à la talentueuse actrice d’interpréter des rôles dignes d’elle.

C'est avec ses belles qualités d’artiste, avec sa foi aussi dans les possibilités qu’offre le champ •du Vile art, qu’Eve Francis vint au cinéma. Pourtant, ses créations dans ce domaine nouveau sont

relativement rares et espacées; elle imposa pourtant son nom comme artiste de ciné dès sa première production Ames de Fous, en même temps que s’établissait celui de Germaine Dulac qui en avait été la réalisatrice. Louis Deliuc, i’éminent metteur en scène français, et le mari d'Eve Francis, l’intéressa à la réalisation du Silence, à laquelle elle collabore avec talent et ferveur. Le Fête Espagnole suivit, cause de discussions passionnées; puis Fièvre, une œuvre puissante, où l’habile artiste eut,’ malgré son talent, îe mérite de s'effacer pour que le spectateur gardât une impression d’ensemble de cette magnifique création. Ce film de M. Deliuc, présenté d'abord à Paris, sous le titre de La Boue, a été condensé et a pris un titre moins pénible. Ainsi revu il a produit, comme à sa création, un gros effet de curiosité sur un public peu habitué à un tel genre de spectacle. Très original dans sa conception, qui sort du banal, les foules qui le verront apprécieront les grandes qualités qui ont fait de ce drame une oeuvre spéciale et artistique.

Enfin, El Dorado est venu nous charmer, éveiller en nous le désir de voir s’élargir le champ des réalisations réellement artistiques, tentées par les

premiers parmi les jeunes réalisateurs français. Nous avons dit, lors de la présentation de cette œuvre à Bnixelles, pourquoi nous admirions le maître L’Her- . bier, ardent adepte de la polyphonie visuelle, virtuose qui fait de l’écran un orchestre nuancé, ou encore le traite comme un tableau impressionniste. Mais nous n’avons pas insisté alors, subjugués que nous étions par l’ensemble, par ces « flous », heureuse innovation, par ces paysages merveilleux, tableaux à la Goya et du plus magnifique éclat; nous n’avons pas parlé de l'interprétation elle-même. Or, elle est adéquate à la merveilleuse production; et particulièrement Eve Francis fournit dans son rôle de danseuse, d'amante outragée et de mère, des preuves de cette vive sensibilité, de cette rare intelligence, de cette puissance d’expression remarquable, qui en fait une des plus puissantes interprètes actuelles.

Mme Eve Françis mène le drame d’un bout à l’autre avec un talent très sûr et une parfaite compréhension d'un rôle particulièrement difficile. Quelques-une de ses scènes atteignent muet et sa dernière sortie

EH f lüNtl

’kW LA fEMME Df fll/ltf MRI

au sommet de l’art delà les frontières de scène lorsqu’elle d’en être justement

reculé, sur le tremplit* du bouge, avec un dernier sourire à son public enthousiasmé, procure au spectateur qne des plus; puissantes impressions dramatiques ressenties devant l’écran.

Sous peu, nous verrons, sans doute, la grande artiste dans La Femme de Nu/le-part, où elle incarne la personnalité d’une femme qui, au cours d’une action présente, revit‘son passé vieux de plus de vingt ans; d v ce rôle à double face, L -î faut maintenir un lien entre les deux époquqs de sa vie, sans négliger cependant aucune des péripéties que comporte l’action violemment dramatique et émouvante.

Ce rôle, Mme Eve Francis l’interprète — de l’avis des critiques les plus autorisés -- avec une remarquable compréhension du personnage, de la trame de l’action, de la portée de l'œuvre,.

11 nous tarde d'assister à la vision de La Femme de Nulle part. Ne sera-ce pas, une fois de plus, l’occasion pour nous de voir triompher à l’écran une artiste belge, qui, par son tal collabore à affirmer notre personnalité artistique, par I II sied de s'en réjouir et . fiers. , Emka.

Le Cinéma révèle les mœurs des microbes!

Le docteur français Commandon vient de réaliser un merveilleux instrument scientifique qui permet d’obtenir des poses tout à fait remarquables au 1:30 de seconde.

Les films obtenus avec ce nouveau procédé micro-photo-cinématographique permettent des grossissements de 10,000 à 20,000 diamètres. Dans un film récent, le Dr Commandon a notamment pu enregistrer toutes les phases d’un combat à mort entre un trypanosome et un

phagocyte! On suit avec intérêt les efforts du globule blanc qui arrive en poussant ses prolongements amiboïdes à enlever son adversaire, à l’avaler et à le digérer sans autre forme de procès!

N’est-ce pas tout simplement merveilleux t et ceux, qui détractent si inconsidérément le cinéma ne devraient-ils pas se souvenir de ce qu’jl a fait déjà et songer à tout ce qu’il fera pour l’avancement des sciences?

C'est Vestris, dans le Bulletin Gaumont, qui nous les suggère; nous /es reproduisons bien volontiers, aimant comme lui cet art fait de beauté et de mouvement, comme le ciné; et nous Téjouissant de ce que, de plus en plus, sur l'écran, il nous est donné de voir évoluer ces statues animées, qu'on dirait jail/ies des blancs bas-reliefs de Hellade.

« Ses pieds passaient l’un devant l’autre, au rythme de la flûte et d’une paire dé crotales. »Ses bras arrondis appelaient quelqu’un, qui «’enfuyait toujours. — Elle le poursuivait, plus légère qu’un papillon, comme une Psyché curieuse, comme une âme vagabonde, et semblait prête à s’envoler.

Les sons funèbres de la gingras remplacèrent les crotales. L’accablement avait suivi l’espoir. Ses attitudes exprimaient des soupirs, «t toute sa personne une telle langueur qu’on ne savait si elle pleurait un dieu, ou se mourait dans sa caresse. »

Cette prose magnifique de Flaubert, si riche f "<5 musique et d’eurythmie, je la relisais l’autre V„oir. L’image de Salomé dansant devant Hé-rode-Antipas se dégageait merveilleusement -des feuillets du livre et lorsque, plus loin, le Tétrarque s’écriait: « Viens! viens! Tu auras ‘Capharnaüm! la plaine de Tibérias! mes citadelles! la moitié de mon royaume! » la phrase laconique mais éloquente de l’Evangile semblait venir s’incruster dans le texte pour résumer la scène: « Saltavit «t placuit! * « Elle dan-•sa et elle plut! »

Elle dansa et elle plut! N’est-ce pas là l’ambition de toutes les danseuses! Mais combien d’entre elles peuvent se vanter de plaire par la seule vertu de leur danse? C’est que bien peu, en vérité, sa-'

Tent danser et je ne «aurais mieux faire que de livrer à la méditation des jeunes danseuses les quelques lignes que le spirituel courriériste Ch. Tenroc a écrites dans l’un des récents numéros du « Courrier Musical »:

« La danse est un art qui se gâche, dit-il. Nous voyons trop de saltateurs et de mimes qui ne savent plus danser, qui, sous prétexte d’extases cérébrales, de génie des attitudes, d’âmes lumineuses et autres « messages de l’autre monde » — comme disait Isadora Duncan — n’ont plus que des jarrets mous et des pieds inertes. J’admire une danseuse qui possède un cerveau, à condition qu’elle ait des jambes et je renverserais volontiers la boutade ainsi:

Que pour songer tant à sa tête Il faut n’avoir rien dans les pieds.

Tenroc a raison. Depuis que la danseuse aux pieds nus a fait connaître sa conception de la danse, nombre de danseuses se sont fourvoyées en l’imitant maladroitement. Notons, en passant. qu’Isadora Duncan est une excellente danseuse rompue à tous les exercices classiques, mais ses plagiaires, ayant oublie d’apprendre à danser, n’ont réussi à singer qtïe certaines de ses attitudes plastiques et rien d’autre. Elles cherchent à copier servilement la statuaire antique, elles parviennent parfois à réaliser des attitudes

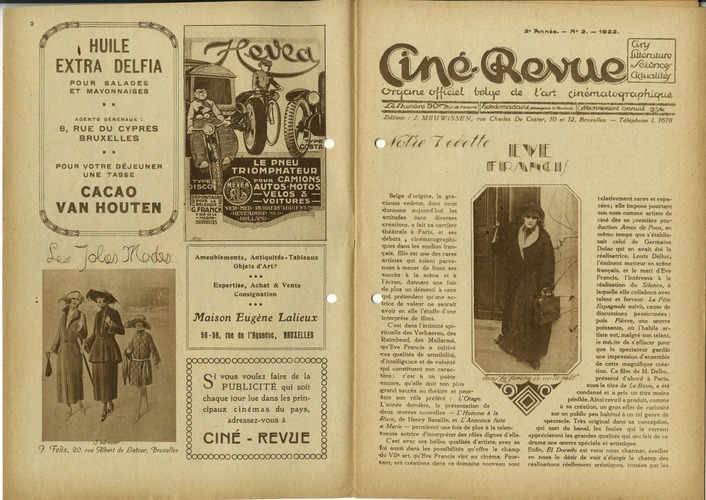

Loïe Fuller, l'admira trie« du Lyt de la Vie.

fort belles, mais des attitudes figées, elles posent, elles ne dansent pas. On conçoit difficilement les Dionysiaques dansées avec autant de componction. Ces danseuses néo-grecques n’oublient qu’une diose, c’est que ces statues, ces bas-reliefs qui leur servent de modèles ne sont que la synthèse immobile » de gestes, de danses « mobiles » et parfois même rapides.

Elles confondent statique et cinématique, l’où leur erreur. Il y a la même différence •ntre ces bas-reliefs et la vie que celle qui xiste entre la photographie et le cinémato-raphe. Ces danseuses aux mouvements lents t à la technique nulle pourraient presque être photographiées au temps de pose. Occupons .ous maintenant de celles qui ressortissent au cinématographe, seul appareil capable d’en-•egistrer la virtuosité de leurs jambes ou, ce qui est plus exact, de tout leur corps.

Celles-là se sont astreintes dès leur enfance les exercices pénibles, à des mouvements assouplissement, voire même de dislocation, os exercices, elles les ont faits avec autant • patience, autant de conscience qu’un vir-aose du piano se brisant les doigts sur son avier. Mais aussi quelle a été leur réeom-snse? Elles ont acquis cette merveilleuse tech-

Sandra Milowanoff, danseuse célèbre, et une des principales interprètes de Gaumont.

nique qui leur permet de tout affronter, de tout exprimer, elles ont des jambes spirituelles, émouvantes, « elles décrivent tout avec la. danse », et voilà bien la chorégraphie dans toute son étymologie. C’est de la danse, de la vraie danse et tout le reste, comme eût dit, Verlaine, n’est que littérature.

Aussi bien rendons-nous hommage aux prê tresses de Terpsichore, à celles du passé et du présent, à la Camargo, à la Guimard, à Fanny Easier, à la malheureuse Emma Livry qui périt dans l'incendie de l’Opéra, à la Tréfilowa, à Karsavina, à la Pavlowa, à Sandrini, à Zam-belli, j'en passe et des meilleures. Mais celle que je n’aurai garde de passer, celle à qui sont dédiées ces lignes, celle qui enchantera le public comme elle nous enchanta, tant par son/-charme souverain de la danseuse que par ses*-qualités maitresses de comédienne, c’est Sandra’Milowanoff qui, avant de venir à l’écran, s’illustra comme danseuse-étoile à l’Opéra de Pétersbourg. Admirez-la dans Parisette, chers lecteurs; lorsqu’elle dansera avec une grâce indicible « La Mort du Cygne », de St-Saëns, lorsque toute sa personne exprimera une telle langueur qu’on ne saura pas si elle pleure un dieu ou se meurt dans sa caresse », les applaudissements et les murmures flatteurs s’élèveront vers elle et vous pourrez dire' avec conviction en parlant de la toute charmante danseuse:

« Saltavit et placuit. » « Elle dansa et elle plut. » VESTRIS.

TE HUREN

TE HUREN

LA PLUS IMPORTANTE FIRME BELGE ET LA PREMIÈRE ENTREPRISE GÉNÉRALE DE:

Blanchissage

Dégraissage Lavage à Neuf Battage de Tapis

USINE

AVENUE PLANTIN EST, 295

Téléphona 1570

USINE:

RUELLE DE LA FABRIQUE

Téléphona 1564

!' Teintures

USINE .

RUE LOZANA, 96

Téléphona 1542

«J ADMINISTRATION: RUE DU PÉLICAN, 114 - T4I. 1564

AGENCE RÉCLAME

Rue de la Grande Ourse, 26, Groole Beerstraat.

Téléphone 6029

Pour réclames lumineuses et programmes de la Soc. R. de Zoologie, s’adresser à l’adresse susnommée.

Voor lichtreklamen en programma’s der « Zoologie », zich te wenden aan bovengenoemd adres.

Marien’s

Chocolatine

KINDERMEEL « Chocolatine », het gezondste kindervoedsel tot heden gekend Het verhaast het vormen der tandjes, het sterk worden der beenderen en spieren, is gemakkelijk om te verteren, ie aangenaam van smaak en heeft eene overgroote voedingskracht. Verkrijgbaar in doozen van

1 kilo à Fr. 8.00

500 gr. à * )) 4.00

100 gr. à » 1.00

GrooteEngelsche Apotheek

Falconplein, 35 ANTWERPEN

STEURS, J

heeft de grootste if keus van pelsen J en de goedkoop- ï voor herstellingen

;• Turnhoutscbe baau, 140, BORGERHÛUT ( Eliaertstraat)

PELSEN

ste prijzen. Bijzonder huis

Men levert ook aan winkels. - Huis van vertrouwen

\ Cycles Leemans

J GRAAF EGMONTSTRAAT, 32 (nabij Muzeum)

J« HEEREN-, DAMEN- en KOERS VEI. OS

J« Alle benoodigheden te bekomen J

BIJZONDERE INRICHTING VOOR REPARATIEN Jf

ROYAL - ZOOLOOIE CINEMA

Le*Sexe Faible

Florence Hollister était à la veille rlc son manage et paraissait suprêmement heureuse, car son futur époux, Bruce Randall, lui avait fait urie cour ardente.

Vint le mariage, suivi d'un voyage de noces plein d'enchantement; puis Florence resta stupéfiée de voir peu il peu sou mari se détacher d’elle ppur s’occuper davantage de ses affaires et sentir diminuer les marques de tendresse qu'il avait l'habitude de lui prodiguer.

tin jour, il éprouva un grand étonnement en lisant sur une carte accompagnant des fleurs destinées à Florence, ces mots écrits d’une main masculine: « Vvec tout le respect de celui qui vous admire de loin. »

Il se rappela alors que depuis quelque temps Kimball Drake, un ami riche et désoeuvré de son club, prodiguait beaucoup d'attention à Florence. Il compara l’écriture de la carte avec celle de Kimball Drake... Files ne se ressemblaient en aucune manière. A'y tenant plus, il interrogea sa femme qui prétendit à une erreur de la fleuriste.

Le printemps touchait à sa fin et le moment des vacances au bord de la mer était arrivé.

Ils s'en allèrent joyeux, en compagnie d’Olivier et de Verra Kennedy, la sœur de, Randall et son mari. En outre, Florence avait insisté auprès de Kimball Drake pour qu’il fut des leurs et, Kennedy, son beau-frère, lui avait aussi fait part de ses soupçons mais il avait été mal reçu; aussi s'était-il promis de n'y plus faire allusion mais d’ouvrir 1 œil.

L'oisiveté dans le luxe et le confort qui caractérisait l’existence d'Olivier Kennedy, i’aYait rendu à ce point insouciant qu’il ne lui serait jamais venu à l’idée que sa propre femme, jeune et jolie comme elle l'était, oui pu intéresser Kimball Drake et rechercher ailleurs les attentions que, dans son égoïsme d'homme satisfait de son sort, il négligeait de lui témoigner.

Mais un soir, Kennedy ayant aperçu Florence sortir furtivement de sa villa, il la suivit et constata qu elle se dirigeait vers le yacht de Kimball Drake, qui était amaré au port.

Fier de sa perspicacité, il s’empressa de téléphoner sa découverte à Bruce Randall. Celui-ci, dont la jalousie et les soupçons s'étaient réveillés tout-à-coup, rejoignit, rapidement son beau-frère. Ils décidèrent, de commun accord, de surprendre Florence en ce qu'ils supposaient être un rendez-vous clandestin avec Kimball Drake.

Mais quand ils pénétrèrent dans la place où se trouvait effectivement Florence et Kimball, ils furent stupéfiés d'y rencontrer également Mme Kennedy. Mais Florence sut éviter une scène désagréable et sauver une situation difficile en fournissant une explication aussi originale qu’ingénieuse qui, du mêm,e coup, ramena Vera Kennedy à son mari et éveilla à nouveau dans le cœur de Randall l’amour et l’admiration pour son adorable petite femme.

l’nifirmi ilu ü an Ci avril

kl.XKTO

Revue scientifique

CRIME

Drame en

ETRANGE

5 parties

Programma m S loi i:] April

Het Zwakke Geslacht

W etenschappelijk

Eene VREEMDE MISDAAD

Drama in 5 deefen

Le Sexe Faible

Délicieuse comédie en 6 parties interprétée Mildred Harris-Chaplin

par

Het Zwakke Geslacht

Prachtig

Semaine prochaine Représentât extraordinaires avec le concours de

baryton de l’(ira Flamand

kvson des this

tooneelspel in Harris-Chaplin

deelen met de hoofdrol

Mildred

Opérette film en 4 actes

vide Fr. Schubert

Episode de la Adaptation musicale synchronique

grand orchestre. SOUS la dirtion de Mr. CEULEMANS

deœuvres de Schubert pour chant et

Florence Hollister, scheen op den vooravond van haar huwelijk zeer gelukkig; want haar toekomend echtgenoot, Bruce Randall had haar vurig het hof gemaakt. Hel huwelijk kwam, gevolgd van een huwelijksreis vol genoegens, en Florence was verwonderd dat haar man zich stilaan van haar losmaakte om zich meer met zijne zaken bezig te houden.

Bruce beminde echter zijne vrouw, maar hij verstond niet dat zij eene gedurige aanbidding behoefde. Oji oenen dag vónd hij een kaartje, welk bloemen, voor Florence bestemd, vergezelde, mei de woorden: « Met al den eerbied van dengenen welke u van verre bewondert ».

Wat betcekent dit? Zou zijne vrouw hem reeds ontrouw wezen? Hij herrinnerde zich dan dat eenen vriend Kilball firake, Florence zeer lieftallig was. Hij vergeleek het geschrift met dit van Kimball... Zij trokken niet op elkaar. Het niet kunnende zwijgen, ondervroeg hij zijne vrouw, welke hem zegde dat het eene missing van de hloemiste moest zijn. Dit antwoord vergenoegde hem slechts voor zooveel.

De lente was ten einde en de verlofdagen braken aan. Vroolijk gingen zij op reis, vergezeld door Olivier en Verra Kennedy, zuster van Randall en haar man. Florence had bij Kimball Drake aangedrongen om met hem te gaan.Kennedy, zijn schoonbroeder, had hem ook al zijne vermoedens medegedeeld maar was slecht ontvangen geworden, en deze had zich voorgenomen de oogen te openen. Olivier Kennedy, tevreden over zijn lot, had nooit kunnen denken dat zijn eigene vrouw, jong en schoon als zij was. in Kimball Drake belang zou kunnen stollen.

Op eenen avond had Kennedy Florence uit de villa zien gaan, hij achtervolgde ze, en stelde vast dat zij zich naar de yacht van Kimball Drake, welke in de haven lag, begaf. Hij spoedde zich deze ontdekking 1er kennis van Bruce te brengen. Zij besluiten van te zamen Florence op deze samenkomst met Kimball Drake le betrappen. Maar in de plaats gekomen, vonden zij er Florence en Kimball, maar ook Mevrouw Kennedy.

Maar Florence wist een onaangenaam tooneel te vermijden, en eenen mocielijken toestand te redden met oenen zoo slimmen als origirieelen uitleg te geven. Met eens bracht zij Verra Kennedy terug tot haar man, en wakkerde opnieuw de liefde aan in hel hart van Randall. voor zijn beminnelijk vrouwtje.

Anvers

Frans Van Kerckhoven

\50UDSMID-HORLOGIEMAKER-DI AMANTZETTER!j

Anneessenstraat, 1 Lange Koepoortstraat. 76 Nationalestraat, 34

Telefoon 8409 Telefoon 8429 Telefoon 9272

REPARATIEN REPARATIEN >'

inkoop van Goud en Zilver |!

mmmVmmmmmmmmmmm VW.W.V.V%V.V

ECOLE SPECIALE

Coin: des rues Houblonnière et Arquebusiers.

ANVERS

On nous informe qu’on commence des nouveaux cours de flamand, français, anglais, espagnol et allemand, ainsi que de Comptabilité, Commerce, Sténographie duployée et Dactylographie.

Les cours commencent le ] et le 15 de chaque mois.

PRIX "MODÉRÉS Cours collectifs; leçons particulières de:

FLAMAND ou de FRANÇAIS ou d’ANGLAIS ou d’ESPAGNOL

ou d’ALLEMANI) ou de STENOGRAPHIE ou de DACTYLOGRAPHIE ou de COMPTABILITE.

Machines à écrire de toutes marques:

Smith Premier. Idéal, Remington Underwood, Torpédo, etc.

Demandez des renseignements à VECOLE SPECIALE Bureaux ouverts de 9 à 12 et de 3 à 7 heures

Le Directeur,

J. VAN SCHARREN.

Agence WILLEMS

6, Hespenstraat, 6, Antwerpen. — Telefoon 6748

Gesticht in 1900

Overgave van alle Handelszaken. Verkoop van Huizen, Natieaandeelen, Leeningen voor Overname van zaken.

NIETS OP VOORHAND TE BETALEN

Librairie WATRIN Î

36, rue du Pélican

Publications et Abonnements. *.

Remises à domicile

-vous tu La Femme X...? C’était une d’une grande puissance dramatique et naait le jeu inoubliable de Pauline Frédé-au visage si expressif que la douleur,

qui, chez cette créature de douleur, reste vivace

dans la plus grande adversité.

Lavinia Morland a épousé un homme riche.

TE HUREN

l’espérance, l’abattement métamorphosent tour

A tour.

Le scénario du film, dont nous entretiendrons aujourd'hui le lecteur, n’est pas moins captivant. Le rôle principal en a été confié à Mia May, dont les créations ont déjà éveillé l’intérêt dans mainte autre production. Ici, ce n’est point l’amour maternel qui sert de levier aux sentiments et aux actions d’une femme, mais cet immense besoin d’aimer commun à tout être, et

pour pouvoir assurer la guérison de celui qu'elle aime: un jeune peintre phtisique, dont les bronches ne pourront redevenir saines que par un séjour prolongé en Egypte. Mais mous retrouvons la jeune épouse, mère d’une petite fille, accusée de meurtre sur la personne de son mari. Expliquer le calvaire de sa vie aux juges, et motiver son acte, elle n’en sent plus la force ni le besoin. Pourtant, la vpnue de son enfant, introduite un instant auprès de sa mère, décide

TE HUREN

TE HUREN

É< léc-le/ti

celle-ci à parler, pour que la petite n’ait pas, un jour, des doutes sur les causes du drame. Et nous assistons an récit de la pauvre femme...

Jolie, elle avait été remarquée par le richissime banquier Morland, qui la demanda en mariage.

de Violet, l’amie de Lavinia, fait naître la jalousie dans le cœur de son époux; il l’invective grossièrement, lui fait des reproches immérités'dans des termes inadmissibles. Lavinia; tout en refusant d’avoir encore des rapports avec Morland, ne

Accepter, c’était en achetant en cachette les tableaux du peintre Scott, assurer à celui-ci les moyens lui permettant de s’installer dans un sanatorium d’Egypte. Et par amotlr pour cet ami si cher, la jeune fille consent à l’union

offerte. Les années passent... Une fille est née aux époux, tandis que Scott, grâce à l’aide indirecte de Lavinia, peut renaître à la vie, sans connaître le nom de celle qui assure son bonheur. Mais une parole inconséquente

10 consent pas à quitter le domicile conjugal, voulant se garder pure aux yeux de son enfant.

Alors, ce divorce qu’il veut à tout prix, Mor-land l’obtiendra par la ruse. Un plan machiavélique naît dans son cerveau torturé de colère et de jalousie. Il soudoie un aventurier — le marquis de Candillac — qui mettra tout en- œuvre pour s’attirer les faveurs de Lavinia. Celle-ci a appris la mort du peintre Scott — fausse nouvelle — par son amie Violet. Trompée par une similitude de goûts entre de Candillac et celui qu'elle avait aimé en secret, elle va céder à ses instances, et les avertissements d’un valet au service du pseudo nobillon ne parviennent qu’à aviver sa flamme. Lavinia s’est rendue à la garçonnière du

scénario diffèrent grandement. Mais une idée domine ces trois productions: la femme innocente, accusée faussement d’infidélité, et qui garde à travers les déboires de la vie, un cœur ouvert à l’amour vrai comme à l’affection.

Tandis que Pauline Frédérick sait dramatiser l’action par l’expression seule de son masque mobile, dont les traits sont le reflet d'une àme tour à tour torturée ou violemment secouée de joie; tandis que Mae Murray nous offre son regard d’oiseau peureux qui froisse ses ailes aux âpres bises de la vie; Mia May, l’interprète du Crime de Lavinia Morland, est plus naturelle à notre sens. Ce n’est pas une poupée, non plus qu’une silhouette sculpturale, mais une créature

liiur.quie, et là, lundis qu’elle tuu le son amant sur sa poitrine, une tenture découvre les témoins et le mari, Morland. La honte d'avoir voulu se donner à cet escroc, l’immense douleur d’être tombée dans un piège satanique, possèdent la pauvre femme. Mais sa haine va surtout à cet homme qui n’a pas craint de lui faire ce suprême affront: un poignard s’offre par hasard à sa main, et devant ce salarié de l’amour, elle tue celui qui a tramé cette épouvantable mise en scène.

Les juges sont humains et comprennent la sainte colère de l’innocence trompée, iis acquittent Lavinia.

Si, dans les premières lignes de la présente analyse, nous avons rappelé la création de Pauline Frédérick, dans la Femme X..., c’est qu’il y a une certaine similitude de situations entre cette oeuvre et le Crime de Lavinia Morland. On retrouve une trame semblable dans l’Homme qui assassina, de Farrère, encore que les détails du

tivs hum.. i,<, |ui vil.. - intensément SOUS les émotions. MiaAlayest toute vivacité et naturel et sa compréhension du rôle d’une femme en bute à la pire adversité, plaira à ceux qui croient que l’écran comme la scène doit être le reflet de la vie.

Les autres interprètes du drame ont un jeu intéressant et très personnel, chacun réalisant un type particulier fort étudié.

Dans la mise en scène, d’autre part, très satisfaisante, il y a peut-être quelques fautes de détails, qui ne se remarquent point cependant, toute l’action se produisant aux premiers plans. Ce fait de sacrifier les tonds, restés flous, c’est encore une innovation à laquelle il sied de s’habituer, mais qui s’allie parfaitement à une impeccable photo comme c’cst le cas dans le film qui nous occupe.

En résumé, le Crime de Lavinia Morland est une remarquable production appelée à un grand succès. Marxix.

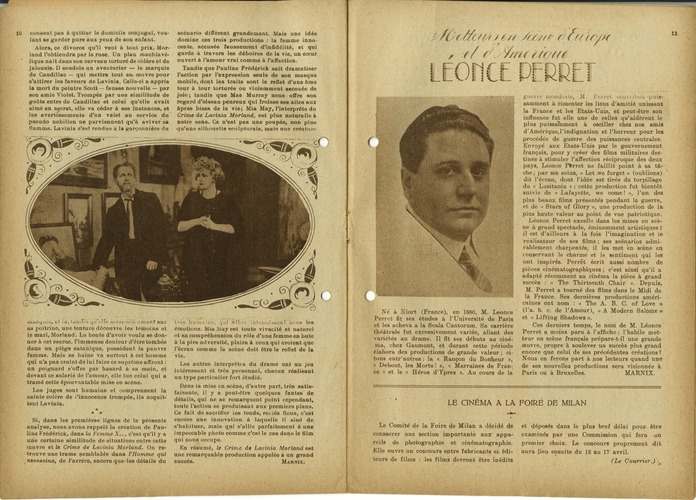

Perret fit ses études à l’Université de Paris et les acheva a la Scala Cantorum. Sa carrière théâtrale fut excessivement variée, allant des variétés au drame. Il fit ses débuts au cinéma, chez Gaumont, et durant cette période élabora des productions de grande valeur; citons entr’autres: la « Rançon du Bonheur », « Debout, les Morts! », « Marraines de France » et le « Héros d’Ypres ». Au cours de la

guerre mondiale, M. Perret contribua puissamment à cimenter les liens d’amitié unissant la France et les Etats-Unis, et peut-être son influence fut elle une de celles qu’aidèrent le plus puissamment à osciller chez nos amis d’Amérique, l’indignation et l’horreur pour les procédés de guerre des puissances centrales. Envoyé aux Etats-Unis par le gouvernement français, pour y créer des films militaires destinés à stimuler l’affection réciproque des deux pays, Leonce Pfcrret ne faillit point à sa tâche; par ses soins, « Let .we forget » (oublions) dit l’écran, dont l’idée est tirée du torpillage du « Lusitania »; cette production fut bientôt suivie de « Lafayette, we come! », l’un des plus beaux films présentés pendant la guerre, et de .< Stars of Glory », une production de la plus haute valeur au point de vue patriotique.

Léonce Perret excelle dans les mises en scène à grand spectacle, éminemment artistiques î il est d’ailleurs à la fois l’imagination et le réalisateur de ses films; ses scénarios admirablement charpentés, il les met en scène en conservant le charme et le sentiment qui les ont inspirés. Perret écrit aussi nombre de pièces cinématographiques; c’est ainsi qu’il a adapté récemment au cinéma la pièce à grand succès: « The Thirteenth. Chair ». Depuis, M. Perret a tourné des films dans le Midi de la France. Ses dernières productions américaines ont nom: « The A. B. C. of Love » ’(Fa. b. c. de l’Amour), « A Modem Salôme » et « Lifting Shadows ».

Ces derniers temps, le nom de M. Léonce Perret a moins paru à l’affiche; l’habile metteur en scène français prépare-t-il une grande œuvre, propre à soulever un succès plus grand encore que celui de ses précédentes créations? Nous en ferons part à nos lecteurs quand une de ses nouvelles productions sera visionnée à Paris ou à Bruxelles. MARNIX.

LE CINÉMA A LA FOIRE DE MILAN

Le Comité de la Foire de Milan a décidé de consacrer une section importante aux appareils de photographie et cinématographie. Elle ouvre un concours entre fabricants et éditeurs de films: les films devront être inédits

et déposés dans le plus bref délai pour être examinés par une Commission qui fera un premier choix. Le concours proprement dit aura lieu ensuite du 12 au 17 avril.

(Le Courrier.)

Comment on tonrne nn film en Amérique

(Copyright by Jules RAUCOURT, tçzz.)

SCENARIO

Deux théorie*.

11 y a deux théories regardant le scénario. L’une exige que l’idée domine l’action. L’autre renverse cette conception et demande que ce soit au contraire l’idée qui .soit dominée par Faction. Le scénariste qui adopte la première théorie peut être un lettré rompu aux ficelles du métier dont 1’ « idée », à tout point remarquable, peut cependant ne pas s’adapter au mécanisme du scénario; de même que l’adversaire de cette première théorie peut réaliser un scénario remarquablement rythmé, au découpage intrinsèque, à l’action saisissante et dont l’idée n’est quhin prétexte. En Europe, la théorie de l’idée littéraire est presque généralement admise. C’est le contraire en Amérique. On pense là-bas que le film dont le mouvement est paralysé par l’imagination ou pour préciser la représentation d’une chose dans l’esprit, ne vit pas, que son « mécanisme » est faussé et le charme du spectateur rompu. Il est formellement établi aux Etats-Unis que l’idée littérair (pas le sujet) est un médium qui peut être indispensable à un livre, mais qui n’est pas indispensalbe à un film dont 1’« action » constante guide le rythme.

Rythme.

Le rythme d’un scénario est un indice de contrôle infaillible pour juger de sa valeur.

Pauline Frederick

rapide ou lent, lourd de réflexion et de silenco ou banalement continu. La' mesure idoine est proportionnée du début à la fin.

Jules Raucourt.

Scénario International,,

Son action se passe dans un milieu propre à satisfaire tous les. hommes du globe. Il est tourné de manière à respecter toutes les croyances et les petits travers de nos semblables.

Il y a, je m’empresse de le dire, certains films internationaux dont la conception est puisée dans le domaine de l’art pur, et d’autres, représentant la vie des humbles, dont la tragédie est universelle (Emile Zola, Gerhardt Hauptmann). Les premiers sont trop rares,

(Il y a cependant « Das Kabinett des Dr Ca-ligari», scénario extraordinaire de Karl Mayer* et Hans Janowitz, où se mélange l’excentricité, d'Hoffmann, le fantastique de Poë, l’irréel de Stevenson, le mystérieux de Villîers, l’humour de Lautréamont, la caricature de James En-sor, l’imagination de Wells, dans une cadence démoniaque et fascinante. C’est de l’art pur.) Les seconds sont encore à faire ou à refaire

Attendons « La Roue », d’Abel Gance.

The Scenario writer.

Le scénariste gagne de 60 à 500 francs par scénario à Paris. A New-York, Gardner Sullivan, Ouida Bergère, Francès Marion, Charles Wittaker et-d’autres, beaucoup d’autres, se documentent l’été à Newport, l’hiver à Passe dena.

On a payé trois mille dollars le scénario in titulé » His Majesty the American », joué par

Fairbanks. On paye régulièrement en Amérique un manuscrit dramatique en cinq parties, de 250 à 2,000 dollars.

THE DIRECTOR

Le metteur en scène. Tous les directors avec lesquels j’ai travaillé en Amérique, om été acteur, puis régisseur, avant de se risque, à mettre en scène.

Les mauvais tourneurs d’Europe s’imaginent qu’il suffit d’acheter le manuel de quelque Sous-Vatel du Celluloïd (lisez parasite du celluloïd! pour s’ériger dictateur. Ils se parent de lunettes d’écaille et du mégaphone lancent des onomatopées rappelant (plus ou moins) certaines expressions tectoiques mal digérées.

L’arôme de leur soupe aux «navets» a écœuré les commanditaires.

On reconnaît un vrai « director » dès la première scène qu’il réalise. Il conçoit intimement l’attitude, l’expression, les mouvemepts dé chaque personnage; les voit entrer, s’asseoir, écouter, rire, s’aimer.

Il sait, puisqu’il est acteur, comment chacun d’eux jouera sa scène, et après avoir indiqué les grandes lignes de sa conception (permettant à l’acteur intelligent une collaboration complète), le « director » les fait répéter ensemble, une, deux, trois, quatre fois' même, sans lumières.

Pour un vrai « director », il n’y a pas d’« étoile », ni de « star »; tout le film est marqué de son empreinte.

Pour Griffith, Ince, Tourneur, ce n’est ni « Dream Street », ni « Civilisation », ni « Treasure Island »; c’est exclusivement Griffith, Ince, Tourneur, eux-mêmes, comme c’est Rubens,

Mae Lkurray.

Gaby D«slya.

Whistler, Renoir et non pas-la nature ou le modèle.

Le « director » crée, puisqu’il anime. Mettre en scène un film signifie réunir ses collaborateurs naturels, industriels, artistiques, et en tirer des qualités (qu’ils ignoraient parfois eux-mêmes) pour réaliser sa conception.

L’éclairage naturel et artificiel lui sont familiers.

Le « director » ne quémande jamais son cameraman.

Il sait quand et comment une scène doit être prise.

Parfois, vers le crépuscule, on peut le surprendre, nouveau Van Gogh, emmagasinant de la beauté.

Certaines nuits d’été sont propices à ses expériences électro-techniques. Il veut que les scènes extérieures nocturnes soient prises le soir entre 9 et 2 heures du matin. Il pourrait prendre ces mêmes scènes le matin à 10 heures et simuler un effet lunaire en teintant sa pellicule au bleu; mais le « chiqué » lui répugne. Il a sa manière comme M. Feuil-lade a la sienne, comme il y a l’art de Balieff et celui de M. Jacques Charles, qui sont aussi différents l’un de l’autre que Siegfried et la Mascotte le sont respectivement.

Les frises et la rampe n’existent pas au « Moving picture ».

Pourquoi, dans certains pays d’Europe, prend-on presque toujours une scène comme si une rampe imaginaire étalait horizontalement ses feux devant les décors!

En. Amérique, on place son appareil dans une position telle, que l’image que l’on veut

14 saisir ne semble jamais avoir été prise du trou du souffleur.

L’appareil est placé dans un angle et de telle façon que, tout en respectant les plans, on suive le moins possible la convention du décor.

Au Studio, le « director » passe des jours entiers à régler l’éclairage. Le jour oii son personnel se trouve réuni, que les acteurs ont reçu son approbation sur leurs conceptions, les décors cessé de reluire, les électriciens, savamment* dosé les Klieg-îights; il réclame à l’aide d’un sifflet ou d’un timbre, le silence. On a répété une dernière fois. Un coup d’œil. Tout le monde est à sa place. Trois mots nets, précis, qüe l’on perçoit distinctement: « Lights, action, camera ». Pendant le jeu, le «director» stimule tel interprète, guide la mémoire d’un autre dont il a saisi une défaillance dans l’œil, calme la soudaine nervosité de l’étoile...

Le « director », c’est l’animateur caché qui tire les ficelles.

L’œuvre véritable d'un « director » se reconnaît à ce que vous ne vous sentez pas un instant devant un film.

Griffith, Incc, Tourneur, de Mille, Brenon, Allan Dwan, George Loane Tucker (décédé, mais dont l’œuvre est encore un exemple), Georges Fawcett, Robert Léonard, Jack 1; Ion, Georges D. Baker, Frank Borsage, Dow lan, Keneth, Webb, Tom Forman, Rex Ingram, Albert Parker, Marshall Neilan, Jérôme Storm, a sont » des « directors ».

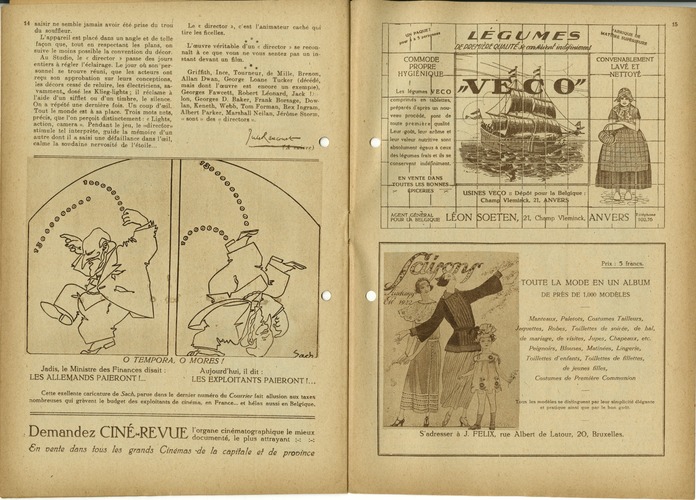

O TEMPORA, Jadis, le Ministre des Finances disait: LES ALLEMANDS PAIERONT F...

O MORES!

Aujourd'hui, il dit:

’ LES EXPLOITANTS PAIERONT F...

Cette exellente caricature de Sach, parue dans le dernier numéro du Courrier fait allusion aux taxes nombreuses qui grèvent le budget des exploitants de cinéma, en France... et hélas aussi en Belgique.

Demandez CINÉ-REVUE documenté, le plus attrayant

Sn vente dans fous les grands Cinémas 'de la capitale et de province

nuitiinp

ANVERS

COMMODE propre HYGIÉNIQUE

Les légumes y ECO comprimés en taKettes, préparés d après un nouveau procédé, toute première Leur goût, leur arôme et leur valeur nutritive sont absolument égaux à ceux des légumes frais et ils se conservant indéjiniment.

EN VENTE DANS -JOUTES LES BONNES ÉPICERIES —FT

"Art fug supÉidr,

CONVENABLEMENT

LAVÉ ET —NETTOYÉ

USINES VECO:: Dépôt pour la Belgique:

Vlemirick, 21, ANVER

Chami

éléphone

102,76

ChamD Vleminck

AGENT .GÉNÉRAL f F ON ROF' POUR lK BELGIQUE LLU1N JWE,

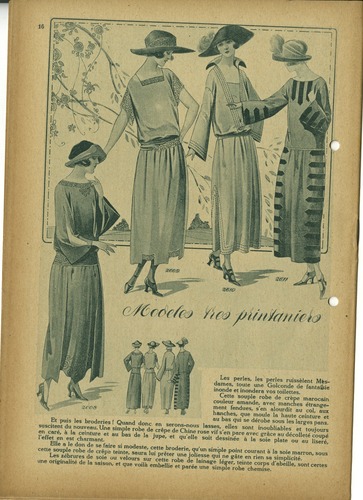

Prix: 5 francs.

TOUTE LA MODE EN UN ALBUM

DE PRÈS DE 1,000 MODÈLES

Manteaux, Paletots, Costumes Tailleurs, Jaquettes, Robes, Toillettes de soirée, de bal, de mariage, de visites. Jupes, Chapeaux, etc. Peignoirs, Blouses, Matinées, Lingerie, Toillettes d’enfants, Toillettes de fillettes, de jeunes filles,

Costumes de Première Communion

Tous les modèles se distinguent par leur simplicité élégante et pratique ainsi que par le bon goût.

S'adresser à J. FELIX, rue Albert de Latour, 20, Bruxelles.

ztos

ffiiS» jJTW.f IjwlliHl Les perles, les perles ruissèlent Mfesff'-ffll ' ' Si dames, toute une Golconde de fantaisie

j'JÉ fÿ 1 if Cl S inonde et inondera vos toilettes.

If î fgjl Cette souple robe de crêpe marocain

|i V ] j II S-VS couleur amande, avec manches étrange-

I J ij graB ment fendues, s’en alourdit au col, aux

Wl M (IF hanches, que moule la haute ceinture et

au bas qui se dérobe sous les larges pans.

Et puis les broderies! Quand donc en serons-nous lasses, elles sont inoubliables et toujours suscitent du nouveau. Une simple robe de crêpe de Chine rose vif s'en pare avec grâce au décolleté coupé en caré, à la ceinture et au bas de la jupe, et qu'elle soit dessinée à la soie plate ou au liseré, l’effet en est charmant.

Elle a le don de se faire si modeste, cette broderie, qu'un simple point courant a la soie marron, sous cette souple robe de crêpe teinte, saura lui prêter une joliesse qui ne gâte en rien sa simplicité.

Les zébrures de soie ou velours sur cette robfc de lainage léger, teinte corps d’abeille, sont certes une originalité de la saison, et que voilà embellie et parée une simple robe chemise.