Programme de 13 à 18 août 1921

Livret de programme

Source: FelixArchief no. 1968#287

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.

Consultez les images de ce livret de programme

CINÉ-REVUE

Vch-Ui

CeA 4-e

<3ow4 cctoÀ&s

TAILLEUR, pour Dames et Messieurs. Henri Juvyns, 131, rue de Brabant, Bruxelles. BIJOUTIER. Ernest Bankniet, 5, rue duTabora (rue au Beurre), Bruxelles. Spécialité do pièces sur commande.

AUTOS. Talbot Darracq. (R. Eycken & J. Talboom), 29, rue de la Paix, Bruxelles. Téléphone: 127.94.

AUTOS (Réparation). L’Auto Mécanique, 10, rue Jules Franqui, Bruxelles.

PNEUS. Le pneu HEVEA est le pneu triomphateur. Réclamez-le dans tous les garages.

TICKETS, BOBINES, BLOCS-DUPLEX. Ed.

Odry-Mommens, 17, rue d’idalie. Tél. Linth. 63, Bruxelles.

LINGERIE. Bichon Sœurs, 269, avenue Rogier, Bruxelles.

CORSETS SUR MESURES, Lingerie et Blouses.

Rachel Van Driessche, 44, rue Les-broussart, Bruxelles.

MODES, Journaux de Modes. Jean Félix, 20, rue Albert de Latour, Bruxelles.

PUBLICITÉ Aug. Delmarcel, 25, rue Dupré, Jette-Bruxelles. Tél.: Brux. 166.59. Concessionnaire de la publicité dans Ciné'Revue. (

POISSONNERIE. Thielemans, 16-18, quai aux Briques. Tél. Bruxelles 8815.

HUITRES. Léon Bernard, 7, rue du Tabora (rue au Beurre), Bruxelles, Tél.: 4579.

RESTAURANT. A la Renommée, 87, rue Saint-Lazare, Bruxelles, Tél.: 8789.

RESTAURANT. Restaurant du Filet de Sole.

Le vendredi, sa bouillabaise. Tél.: 6612, Bruxelles.

RESTAURANT. Restaurant du Savoy, les jours de courses, ses déjeuners à prix fixe servis rapidement. Retenir sa table. Tél.: 125.06 Bruxelles.

LA GRAPHOLOGIE vous révélera le caractère intime et les instincts de ceux qui vous intéressent. Adressez les documents (lettres signées et enveloppées par exemple) avec bon de poste de cinq francs pour esquise de caractère 10 francs pour étude complète, à M. Levator, aux bureaux de la Ciné Revue, 10, rue Charles De Coster.

Histoires de mises en scène!

. Un metteur en scène de nos amis réglait une scène de son film. Un jeune homme devait entrer dans un salon et saluer la vieille douairière, puis ensuite présenter ses hommages à la demoiselle de la maison. Le jeune artiste répète, vient baiser la main de la vieille dame, puis ensuite s’incline devant la jeune fille. Alors celle-ci de s’écrier:

— Et moi, vous ne me baisez pas la main?

Le metteur en scène intervient.

— Mademoiselle, on n’embrasse pas la main d’une jeune fille!

— Je m’en moque, s’écrie notre ingénue, je n’accepte pas ça. C’est moi la vedette du film, c’est moi qui gagne le plus, c’est inadmissible que Monsieur embrasse la main de Madame et pas la mienne! 11 ne sera pas dit que je serai moins bien traitée qu'une figurante!...

Notre metteur en scène, homme d’esprit, n’insista point. On tourna une fois la scène, sans pellicule! pour satisfaire la vedette et l’on opéra

fiour le bon, le jeu réglé comme il devait l’être. Sans un cas pareil il ne faut jamais discuter, comme le brigadier de la chanson, la vedette a toujours raison!!

Qeitrine Opulente

“ n ‘‘ “»ar les Pilules Qaléflaes. Les Pi-aléginos sont Incomparables pour développer et raffermir les seina, effacer les saillies osseuses, combler les salières ci donner à la poitrine de3 contours harmonieux et séduisants. Elles sont absolument inoffensives et elles réussissent aussi bien cher la femme que la jeune fille. Traitement facile k suivre en secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mondiale, 65, rue Ant.-Dansaert, Bruxelles. Méfiez-vous des contrefaçons sans valei .

LIÈGE: Pharm. Goossenf,68, rue de la Cathédrale. ANVERS: Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montlgny GAND: Pharm. Yergaelen, 15, rue des Champs. CHARLEROI: Pharm. Sohet, 15, rue de Marclnelle MA MUR: Pharm. Chiâûftfie, 2, rue Godefroid. MONS: Pharm. Hermans, 19, rue de l'Athénée. OSTENDE: Pharm. Halewyck, Place d’Armes, 12.

Cnru/zvne officiel {yeioe

Gry ßhörcdWTQ cu/elQnccy Qtucdité/'

de Veut C

[iiiuiniiiiiiiimnnniniutuiiiimiiiiifiiiiKniniii)i/tiiimnnmiHnfH»nmfi(fmfnmifHHij»Muniif

JlLUnÔrü 50e &rÿr c/e /ibrairie S]QfaÔOfàCLClÔÀA£ /jcuaùjant UT&idndù bOTUHMßnt CMVTIUgL Q5/x3l

Ÿ/jVorxurm<2f cm àro ccloyzccp DANS LA CONTRE/AINE

Il est venu seul au cinéma. Aussitôt est-il assis qu’on le croirait président d’un club et chargé de diriger des débats. Son voisin de gauche exprime-t-il sa joie de ce que la séance va enfin commencer, il lui jette à la face qu’il sera toujours temps de voir d’ineptes stupidités s’étaler sur l’écran. Ne lui répondez pas, vous n’en viendriez pas à bout tant il a la rage d’adopter pour axiome le contrepied du commun bon sens. Son interlocuteur garde-t-il le silence, il n’en continuera pas moins à vouloir bol-chéviser sa respectable quiétude.

L’écran s’illumine: c’est Chariot burlesque et gouailleur, et la salle entière — lui excepté — s’esclaffe en un bon rire qui détend les muscles et chasse les noirs pensers. L’infàme contre-mineur dit alors bien haut “ sa honte de voir une telle bande d’imbéciles rire depaieilles âneries »; entre deux épisodes sa voix se fait funèbre: on abêtit le peuple, on lui chatouille la rate pour l’empêcher de voir les sombres horreurs de l’heure présente. Le contre-mineur énumère pendant une accalmie de rires les malheurs du genre humain, il dit l’atro-phiement de l’intellect des hommes, les charges

d’impôts qui nous accablent, le marasme de notre activité nationale, la faillite des idées et des biens Tout cela est trop incommensurableinent triste pour qu’il puisse même sourire.

Film dramatique: c’est son tour de rire et de bien rire. La face du bonhomme s’est faite béatement hilare en attendant les passages terrifiants qui feront haleter toute la salle d’émotion et de peur.. Au moment précis où la candide héroïne va être la proie innocente d’un répugnant séducteur, ou bien quand le vaillant jeune homme va être précipité du haut de la falaise abrupte, le contre-mineur se tirebouchonne de rire, a des hoquets de bien-être et de joie impossible à contenir. Une bonne mère de famille toujonrs à la tâche dispute-t-elle ses pauvres gosses à la maladie, un bon ouvrier sans reproche, probe et laborieux, est-il précipité du haut d’un toit, l’honneur d’une frêle fleur de beauté est-il foulé aUx pieds par un misérable sans scrupule: le rire répugnant atteint alors son summum, coupé de hoquets de joie délirante et de .elle est bonne, elle est bien bonnen négateurs de tout sentiment de pitié. Les voisins de cet homme bizarre l’interpellent, veulent le rappeler à quelque sentiment de commisération, faire revivre dans ce cœur mort un atome de pitié: il n’en a cure, réplique d’un lazzi bien lancé et ne fait trêve à son intempestif fou-rire que quand un autre film moins dramatique cesse de faire couler la touchante rosée de larmes baignant les visages féminins.

Avant le dénouement, à l’épisode le pluB empoignant, son instinct de conti'emine a connu ses meilleurs moments, le film est-il terminé par la punition du traître et le bonheur des bons et des humbles reconquis après les longues affres de la douleur, l’étrange personnage n’est plus satisfait cette fois: cette petite oie blanche aurait dû mal tourner, elle n’aurait eu que ce qu’elle mérite avec ses petits ' airs de mijaurée; cette crapule d’ouvrier “ probe et laborieux » ah bien oui, c’est moi qui aurait fait

CINÉ-REVUE —

l'impossible pour l’estropier pour le restant de ses

Le pis, c’est que les opinions subversives de cet “ ange du bizarre « commencent à gagner ses voisins. Il se forme peu à peu dans la salle un flot de détracteurs qui fait tache d’huile. Ce groupe grandissant voit tout avec d’autres yeux que le commun

les scènes humoristiques, boycotte l’entendement normal de tous les spectateurs.

C’est une plaie, c’est une peste: on n’en viendra à bout qu’à la fin de la soirée quand la nuit et le silence auront repris possession de la salle de cinéma. Marmx.

lies pneus Hevea

sont les triomphateurs

N’EN USEZ PLUS D’AUTRES

364, longue rue l’Argile, Arier;

La Dactylo et le Jeune Premier

Ceci nous fut conté ces jours-ci par un de nos amis, dont le bureau se trouve non loin de la place Ste Croix. Rentrant à son « office » après déjeuner, notre homme entendit un bruit de voix provenant de son cabinet de travail. Prêtant l’oreille, il reconnut que c’était sa dactylo qui téléphonait. Et voici quel était le thème de la conversation:

— Allô, je suis chez M. X... (Ici le nom d’une vedette de l’écran).

. .M. X... est souffrant, j’ai appris cela, et je voudrais bien aussi de ses nouvelles... De la part, d’une amie... (A ce moment X.. vient à l’appareil). —- Excusez-moi, Monsieur, je n’ai pas l’honneur de vous connaître, mais... mais... je vous aimé tant au Cinéma, que je suis inquiète... car j’ai appris que vous étiez malade... Alors! — Un silence, on comprend que X... remercie la jeune fille de son amabilité...

La dactylo reprend: « J’espère, Monsieur, qui vous a bien remis mes fleurs?... Oh! non, ce n’étl:.. pas un bouquet magnifique, une simple gerbe, d’ailleurs rien n’est trop beau pour l’artiste que j’aime!... — A ces mots, notre ami, estimant que la conversation a suffisamment duré, entre dans son bureau et dit: « Tiens, Bertha, vous téléphoniez?» et la jeune femme de répondre:« Oui, Monsieur, à une de mes amies. Je demandais des nouvelles de son mari qui est souffrant. Mais, il va mieux, heureusement. A propos (??) je voulais vous dire, Monsieur, que j’aurais besoin d’une petite augmentation, la vie chère ne me permet même point de m’acheter de nouvelles bottines!... Un moment stupéfait, notre ami resta coi, il retrouva enfin la parole... pour accorder à sa dactylo ce qu’elle demandait, littéralement désarmé par une pareille audace!

Journal de modes mensuel, magnifiquement illustré, justifie pleinement son nom par sa présentation artistique et l’élégance des nombreux modèles qu*il contient.

Le prix du numéro est entièrement remboursé par un patron gratuit.

!ïïn ai ; 22 francs

Six moii : 12 franes

ün numéro : 2 francs

La maison Félix fournit des patrons de tous les modèles figurant dans f’Elégante.

Pour tout ce qui concerne T ADMINISTRATION, la. Rédaction, la Publicité de CINÉ-REVUE, s'adresser à l'Éditeur, M. J. MEUWISSEN, rue Charles De Coster, 10 et 12. — Téléphone L. 1678.

CINÉ-REVUE

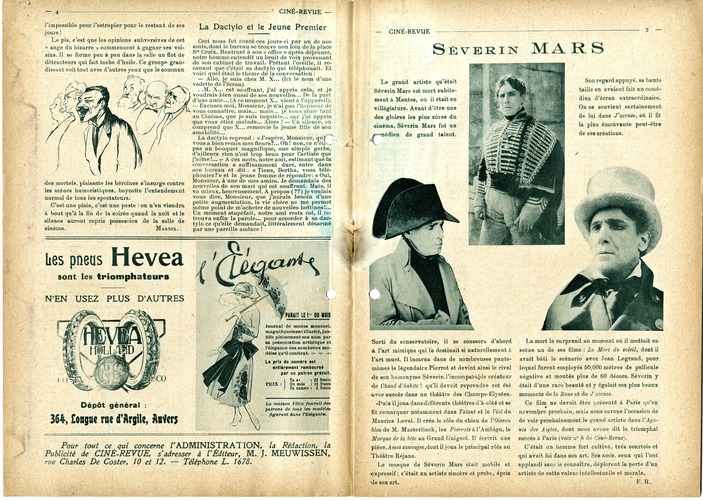

Sévbrin MARS

Le grand artiste qu’était Séverin Mars est mort subitement à Mantes, où il était en villégiature. Avant d’être une des gloires les plus sûres du •cinéma, Séverin Mars fut un /—médien de grand talent.

Sou regard appuyé, sa hante taille en avaient fait un comédien d’écran extraordinaire. On se souvient certainement de lui dans J'accuse, où il fit la plus émouvante peut-être de ses créations.

Sorti du conservatoire, il se consacra d’abord à l’art mimique qui le destinait si naturellement à l’art muet. Il incarna dans de nombreuses pantomimes le légendaire Pierrot et devint ainsi le rival •de son homonyme Séverin, l’incomparable créateur fie Chaud, d'habits! qu’il devait reprendre cet été avec succès dans un théâtre des Champs-Elysées.

•Puis il joua dans différents théâtres d’à-côté et se fit remarquer notamment dans Taïaut et le Viol de Maurice Level. Il créa le, rôle du chien de l’Oiseau •bleu de M. Maeterlinck, les Pierrots à l’Ambigu, la Marque de la, bête au Grand Guignol. Il écrivit une pièce, dont il joua le principal rôle au

Théâtre Réjane.

Le masque de Séverin Mars était mobile et expressif; c’était un artiste sincère et probe, épris fie son art.

La mort le surprend au moment où il mettait en scène un de ses films: La Mort du soleil, dont il avait bâti le scénario avec Jean Legrand, pour lequel furent employés 50,000 mètres de pellicule négative et montés plus de 60 décors. Séverin y était d’une rare beauté et y égalait ses plus beaux moments de la Roue et de J'accuse.

Ce film ne devait être présenté à Paris qu'en novembre prochain, mais nous aurons l’occasion de de voir prochainement le grand artiste dans VAgonie des Aigles, dont nous avons dit le, triomphal succès à Paris (voiru0 6 de Ciné-Revue).

C’était un homme fort cultivé, très courtois et qui avait foi dans son art. Ses amis, ceux qui l'ont applaudi sansTe connaître, déplorent la perte d’un artiste de cette valeur intellectuelle et morale.

CINÉ-REVUE —

LA DANSE

Un roi de Pont, dans l’Asie Mineure, se trouvant à Rome du temps de Néron, assistait à la représentation des Travaux d’Hercule. Il fut si enchanté du danseur qui jouait le rôle du héros, il suivit avec tant de facilité tout le fil de l’action, il en comprit si parfaitement tous les détails, qu’il supplia l’empereur de lui céder en cadeau ce mime extraordinaire.

« Ne soyez pas étonné de ma prière, disait-il; j’ai pour voisins des barbares dont personne n’entend la langue, qui n’ont jamais pu apprendre la mienne. Les geste s de cet homme leur feront entendre mes volontés».

Vu récit de cette anecdote, on se rappelle aussitôt,le maître à danser du Bourgeois gentilhomme, détaillant les services que son art pouvait rendre à la politique en faisant éviter aux hommes d’Etat les faux pas fréquents et dangereux sur les chemins glissants de la diplomatie; mais si le roi de Pont, envoyant un danseur en ambassade auprès de ses voisins grossiers et sauvages, semble au premier abord justifier la plaisante théorie du maître à danser, on reconnaît en y réfléchissant davantage que dans son discours à l’empereur Néron se trouve l’idée la plus philosophique que l’on puisse donner à la danse. — La danse est le geste de l’homme dans toute son étendue; la danse, qui sait exprimer les sentiments intérieurs de l’âme avec toute la magie des formes extérieures du corps, avec toute l’impétuosité des mouvements, peut devenir, en certaines circonstances, un langage universel, facile à comprendre du sauvage placé au dernier degré de l’espèce humaine.

Les vieux navigateurs qui, avec une barque de faible tonnage, n’hésitaient pas à affronter les glaces polaires ou les rivages inhospitaliers avaient recours à la puissance de la danse et de la musique pour aplanir les difflcqltés d’une première communication avec les naturels. Ainsi John Davis, pénétrant, en 1585, dans le détroit qui porte son nom, fit jouer ses musiciens et danser ses matelots; les indigènes, gens simples et sans mauvaises intentions, comprirent bientôt ce que ces signes voulaient dire, et ils furent si charmés de l’accueil qu’on leur faisait, qu’en peu de temps il y eut un grand nombre de canots le long des deux petits bâtiments de l’expédition.

C’est certainement le besoin instinctif ou raisonné d’exprimer, par des mouvements cadencés, un exemple de sentiments que le langage le plus expressif ne saurait rendre, qui a introduit la danse chez tous les peuples, dans tous les siècles, dans toutes les cérémonies, dans la religion et dans la politique, au sein de la politique comme au milieu des plaisirs.

Ici les prêtres saliens que Numa institue pour desservir l’autel de Mars, exécutent des danses dans leurs marches, dans les sacrifices et dans les fôtes solennelles; ailleurs ce sont des inspirés qui, dans une multitude de lieux, commençant par une danse mesurée, se sentent peu à peu pénétrés de la divinité qu’ils adorent, se trémous-

,1) Voir daim Clnt-Hevue n‘ 12: l'Art Mimique

sent violemment et s’abandonnent à de rapides contorsions décorées du nom de fureur sacrée.

Chez les Egyptiens, on dansait devant le bœuf Apis, dès qu’on l’avait trouvé; on dansait dans les. fêtes en son honneur, et quand il mourait, on* dansait encore.

La religion juive admettait aussi la danse dans ses cérémonies: David dansa devant l’Arche, et l’Eglise chrétienne a eu elle-même dans les premiers siècles une danse sacrée, comme démons* tration extérieure de la dépendance des créatures.. Les derviches turcs exécutent avec un zèle infatigable une sorte de moulinet, si violent etr ’ rapide qu’ils finissant par tomber épuisés sa—, mouvement, prétendant célébrer par ce terrible exercice la fête de leur fondateur Menelaüs, qui tourna en dansant pendant quatorze jours, dit-on sans se donner de relâche, au son de la flûte de son. compagnon.

Il est tout naturel de danser aux noces, aux festins — nous ne nous en faisons faute — et cette coutume nous est commune avec tous les peuples, anciens. Mais même dans les tristes circonstances, des funérailles, l’usage de la danse avait été conservé par les Athéniens et les Romains. Ces dernier savaient, en l’occurrence, introduit un usage fort remarquable: celui de Varchimime, lequel, couvert d’un masque ressemblant au défunt,, revêtu de ses habits, peignait par sa danse les actes les plus saillants, bons ou mauvais, du personnage qu’il représentait.C’était une sorte d’oraison funèbre en action, qu’on prétendail impartiale..

L’histoire nous a conservé une foule de faits relatifs à la danse chez les Anciens, et nous savons que les rivalités des danseurs de théâtre ont pu quelquefois soulever des émeutes pars leurs chauds partisans. Socrate tenait fort à eu cuter les danses qu’il avait apprises d’Aspasie. Le-grave Caton, malgré ses soixante ans, redevint élève d’un maître à danser pour paraître honorablement dans un bal. Ensuite la querelle des. mimes Pylade et Batyle, sous le régime d’Auguste,, fut si vive que leurs cabales absorbèrent toutes les autres, au grand plaisir de cet habile empereur qui exitait le goût du théâtre dans un but de politique et de police. Les Romains prenaient une si grande part au spectacle, les danseurs exprimaient leurs sentiments avec une telle vérité de caractère, que souvent la multitude entraînée-reproduisait machinalement la scène qui se déroulait sous ses yeux, jetant.les hauts cris, pleurant,, partageant les fureurs d’Ajax, se dépouillant de ses habits, comme l’acteur qui représentait le héros. Quelques-uns même, dans l’excès du délire provoqué par l'imitation, en venaient aux mains,, ou rossaient impitoyablement leurs voisins. On avait déjà vu sur le théâtre d’Athènes la danse des. Euménides, divinités barbares, chargées de la vengeance du ciel, prendre un si effroyable caractère, que le peuple s’ôtait enfui, que de vieux guerriers avaient tremblé de tous leurs membres. et que l’Aréopage, lui-même, s’était senti troublé-

(A suivre )

— CJNË-REVUE

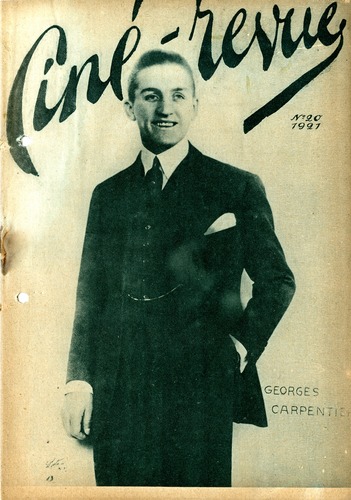

Georges Carpentier, champion de France et d’Europe, le glorieux vaincu du match géant qui le mit aux prises avec le géant américain Dempsey; Georges Carpentier! Son nom seul suffirait à assurer le succès d’un Hlm, mais encore faut-il que les scénarios soient bien étudiés et d’un intérêt réel. On peut dire qu’à cet égard les scénarios où Carpentier a joué un rôle n’ont pas permis de se rendre un compte suffisant des qualités scéniques qu’est Carpentier, artiste cinématographique,

U n’en est pas de même du film que nous tenions à présenter au public belge:«L’Homme Merveilleux»,acquis par Luxor - Film, nous montre un Carpentier acteur i nsoupçonné j usqu’à

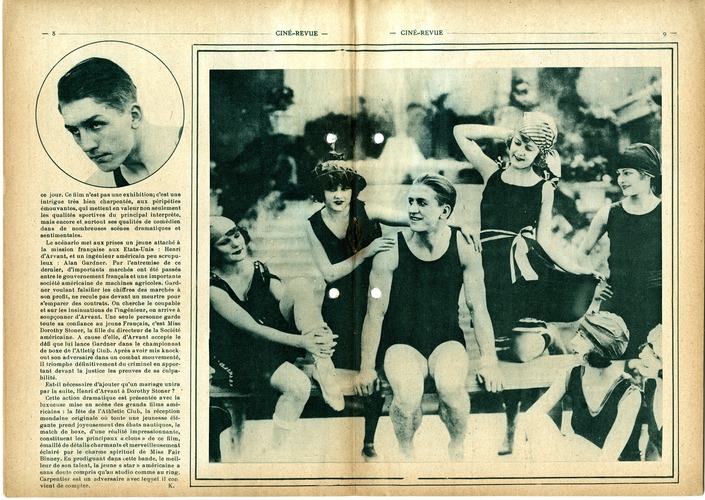

ce jour. Ge film n’est pas une exhibition; c’est une intrigue très bien charpentée, aux péripéties émouvantes, qui mettenten valeurnonseulement les qualités sportives du principal interprète, mais encore et, surtout ses qualités de comédien dans de nombreuses scènes dramatiques et sentimentales.

Le scénario met aux prises un jeune attaché à la mission française aux Etats-Unis: Henri d’Arvant, et un ingénieur américain peu scrupuleux: Alan Gardner. Par l’entremise de ce dernier, d’importants marchés ont été passés entre te gouvernement français et une importante société américaine de machines agricoles. Gardner voulant falsifier les chiffres des marchés à son profit, ne recule pas devant un meurtre pour s’emparer des contrats. On cherche le coupable et sur les insinuations de l’ingénieur, on arrive à soupçonner d’Arvant. Une seule personne garde toute sa confiance au jeune Français, c’est Miss Dorothy Stoner, la fille du directeur de la Société américaine. A cause d’elle, d’Arvant accepte le défi que lui lance Gardner dans le championnat de boxe de l’Atletip Club. Après avoir mis knock-out son adversaire dans un combat mouvementé, il triomphe définitivement du criminel en apportant devant la justice les preuves de sa culpabilité.

Est-il nécessaire d’ajouter qu’un mariage unira par la suite, Henri d’Arvant à Dorothy Stoner? '

Cette action dramatique est présentée avec la luxueuse mise en scène des grands films américains: la fête de l’Ath'letic Club, la réception mondaine originale où toute une jeunesse élégante prend joyeusement des ébats nautiques, le match de boxe, d’une réalité impressionnante, constituent les principaux « clous » de ce film, émaillé de détails charmants ét merveilleusement éclairé par le charme spirituel de Miss Fair Binney. En prodiguant dans cette bande, le meilleur de son talent, la jeune « star » américaine a sans doute compris qu’au studio comme au ring, Carpentier est un adversaire avec lequel il con vient de compter. K.

toyal - Zoologie Cinéma

ooooo

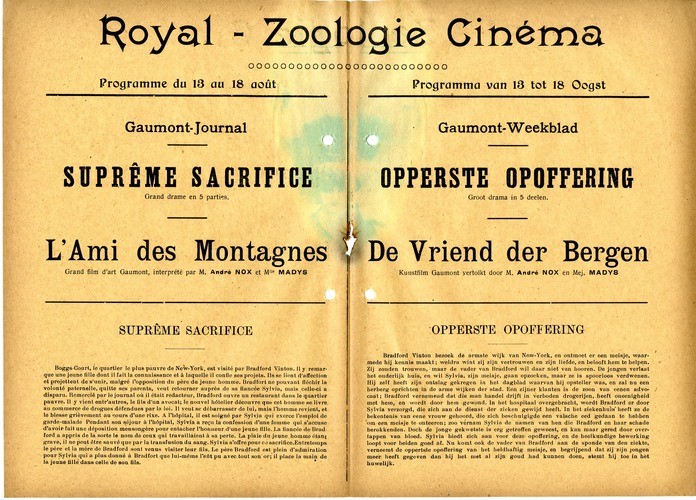

Programme du 13 au 18 août

Gaumont-Journal

SUPRÊME SACRIFICE

Grand drame en 5 parties.

Programma van 13 tot 18 Oogst

Gaumont-W eekblad

OPPERSTE OPOFFERING

Groot drama in 5 deelen.

L’Ami des Montagnes y De Vriend der Bergen

Grand film d’art Gaumont, interprété par M. André NOX et Ml|e MADYS

Kunstfilm Gaumont .vertolkt door M. André NOX en Mej. MADYS

SUPREME SACRIFICE

OPPERSTE OPOFFERING

Boggs-Court, le quartier le plus pauvre de New-York, est visité par Bradford Vinton. II y remarque une jeune fille dont il fait la connaissance et à laquelle il confie ses projets. Ils se lient d’affection et projettent de s’unir, malgré l’opposition du père du jeune homme. Bradfort ne pouvant fléchir la volonté paternelle, quitte ses parents, veut retourner auprès de sa fiancée Sylvia, mais celle-ci a disparu. Remercié par le journal où il était rédacteur, Bradford ouvre un restaurant dans le quartier pauvre. Il y vient entr’autres, le fils d’un avocat; le nouvel hôtelier découvre que cet homme se livre au commerce de drogues défendues par la loi. 11 veut se débarrasser de lui, mais l’homme revient, et le blesse grièvement au cours d’une rixe. A l’hôpital, il est soigné par Sylvia qui exerce l’emploi de garde-malade Rendant son séjour à l’hôpital, Sylvia a reçu la confession d’une femme qui s’accuse d’avoir fait une déposition mensongère pour entacher l’honneur d’une jeune fille. La fiancée de Bradford a appris de la sorte le nom de ceux qui travaillaient à sa perte. La plaie du jeune homme étant grave, il ne peut être sauvé que par la transfusion du sang. Sylvia s’offre pour ce sacrifice.Entre temps le père et la mère de Bradford sont venus visiter leur fils. Le père Bradford est plein d’admiration pour Sylvia qui a plus donné à Bradfort que lui-même l’eût pu avec tout son or; il place la main de la jeune QUe dans celle de son fils.

Bradford Vinton bezoek de armste wijk van Naw-York, en ontmoet er een meisje, waarmede hij kennis maakt; weldra wint zij zijn vertrouwen en zijn liefde, en belooft hem te helpen. Zij zouden trouwen, maar de vader van Bradford wil daar niet van hooren. De jongen verlaat het ouderlijk huis, en wil Sylvia, zijn meisje, gaan opzoeken, maar ze is spoorloos verdwenen. Hij zelf heeft zijn ontslag gekregen in het dagblad waarvan hij opsteller was, en zal nu een herberg oprichten in de arme wijken der stad. Een zijner klanten is de zoon van eenen advocaat; Bradford vernemeud dat die man handel drijft in verboden drogerijen, heeft oneenigheid met hem, en wordt door hem gewond. In het hospitaal overgebracht, wordt Bradford er door Sylvia verzorgd, die zich aan de dienst der zieken gewijd heeft. In het ziekenhuis' heeft ze de bekentenis van eene vrouw gehoord, die zich beschuigigde een valsche eed gedaan te hebben om een meisje te onteeren; zoo vernam Sylvia de namen van hen die Bradford en haar schade berokkenden. Doch de jonge gekwetste is erg getroffen geweest, en kan maar gered door overtappen van bloed. Sylvia biedt zich aan voor deze opoffering, en de heelkundige bewerking loopt voor beiden goed af. Nu komt ook de vader van Bradford aan de sponde van den ziekte, verneemt de oppertste opoffering van het heldhaftig meisje, en begrijpend dat zij zijn jongen meer heeft gegeven dan hij het niet al zijn goud bad kunnen doen, stemt hij toe in het huwelijk.

CINÉ-REVUE -

d’un dieu et les impresarli les plus munificents, se disputèrent ses engagements à coups de bank-notes. Mais ce fut à la Havane qu’il battit le record des cachets en obtenant dix mille dollars pour une soirée.

M. Caruso avait ainsi acquis une fortune colossale. Il avait ses gardes du corps, chargés surtout de le préserver contre les surprises d’une interview et l’insistance des solliciteurs de tous genres.

Marié depuis quelques année sà une Américaine, il était père d’une petite fille qu’il adorait.

Caruso fut surtout l’interprète des compositeurs italiens contemporains: Puccini, Mascagni, Leoncavallo, et il aida beaucoup à la diffusion de leurs œuvres.

« Il me plaît, disait-il volontiers, de servir ma patrie et mes compatriotes dans mon art. »

Caruso est mort

Comme tous les artistes, Caruso avait son violon d’Ingres: un incontestable talent de caricaturiste dont il riait volontiers et dont il était

Le célèbre ténor Enrico Caruso vient de mourir à Naples. Souffrant depuis de longs mois, il fut atteint il y a quelques jours d’une péritonite aiguë qui ne laissait aucun espoir de guérison. Son état physique avait d'ailleurs été influencé par son état moral: Caruso savait qu’à la suite de l’accident qui lui était survenu à New-York (il s’était rompu une corde vocale) il serait désormais dans l’impossibilité de retrouver sa voix et il en éprouvait une indicible douleur.

Caruso” était le représentant le plus renommé de l’art contempoi'ain du bel canto. L’étendue de sa voix était pour ainsi dire sans limite et celle-ci compensait, par sa beauté naturelle, l’insuffisance technique de l’artiste.

C’est faux Etats-Unis que la réputation de Caruso s’affirma pleinement. On l’y fêta à l’égal

plus fier que de ses triomphes scéniques. Il meurt à cinquante ans.

UNE CHAIRE DE CINEMA

C’est 6 Munich qu’elle va être créée. Et il nous faut bien envie'r, une fois de plus, l’initiative et le sens de l’actualité des Allemands., Il y a un moment, en effet, qu’ils ont cessé' de considérer le cinéma comme une amusette à l’usage exclusif des enfants. Le cinéma, c’est comme les fables de La Fontaine. Les enfants; les disent. Les grandes personnes sont seules aptes à les comprendre.

Chez nous, le cinéma en est encore aux conférences, aux revendications Inutiles,, aux expériences qui ne prouvent pas grandohose. Il y aurait, sans doute, mieux à faire...

(« L’Œuvre ».) Henri SIMONL

— CINÉ-REVUE

BERTHA!

Elle s’appelle Bertha! Elle est dactylo dans une maison d’édition de Bruxelles.

Depuis qu’elle a vu son héros au cinéma, ses jours sont troublés... et ses nuits également! Elle y songe constamment, collectionne les portraits de l’élu de son cœur et lui écrit chaque soir, une longue lettre... qu’elle conserve dans un cahier spécial où elle déverse le trop-plein de son âme! Timide, elle n’ose rechercher son héros, ni lui avouer sa flamme. Et il a fallu un curieux hasard pour nous mettre en possession du livre où Elle confie au papier le jardin secret de son cœur. Il n’y a point d’obstacles qui retienne un journaliste, et sans pudeur, puisque nous ne nommons point autrement que par son prénom de’ Bertha, l’héroine de cette histoire, nous pouvons publier quelques extraits de ses amoureuses confidences:

«Je vous ai vu hier soir, au cinéma, mon bel « ami connu et inconnu à la fois. Je vous adore « dans ce rôle.Votre jeu me passionne, votre phy-a sionomie me met en émoi et chaque fois que a votre figure apparaît à l’écran, mon cœur bat « un peu plus fort. Je n’aime pas cette femme qui « joue avec vous. Elle est jolie, évidemment, mais « enfin je ne l’aime pas! je parie de la blonde.celle a qui joue le rôle de Bernadette! Serais je jalouse « par hasard? Qui sait? Peut-être!. . etc..., etc...»

Et nous avons pu lire des pages entières sur ce chapitre! Ah! cinéma, cinéma! Que de cœurs furent brisés par ta faute! Pauvre petite Bertha!

Pour la publicité de cette revue, veuillez vous adresser à M. A. DELMARCEL, 2.5, rue Dupré, à Jette — Téléph. B 16659 ou au bureau du journal, tz, rue Charles De Cosier.

INCOHÉRENCE

Pourquoi, en sortant d’une salle de cinéma, l’opinion du public n’est elle pas faite, pourquoi tant de divergences de vues quand il s’agit de donner son appréciation sur un film, alors que les spectateurs d’une pièce de théâtre sont en

fronde majorité d’accord sur les beautés ouïes éfauts d'un drame ou d’une comédie jouée « aux feux de la rampe »? Comment expliquer que ce même public ne puisse avoir une opinion commune en ce qui concerne les épisodes vus sur l’écran?

C’est cette « incohérence » que notre excellent con frère Jacques Cor a voulu mettre en lumière dans un article paru dans « la Cinématographie française », à laquelle nous empruntrons les lignes qui vont suivre:

Vous avez certainement remarqué la difficulté» je dirais même l’impossibilité qu’il y a pour les gens qui suivent le Cinéma à se mettre d’accord sur la valeur d’un film.

Ce phénomène est extrêmement curieux en ce sensqu’il est particulier au cinéma.

Lorsque paraît à la scène une pièce de théâtre, il est rare qu’il ne se réunisse» pas, sinon une unanimité, du moins une forte majorité, soit pour la louer, soit pour la dénigrer. Il en est de même en littérature, les avis sur les œuvres litté-raires sont assez peu partagés, elles plaisent plus au moins, mais leur valeur intrinsèque est généralement admise ou rejetée par une grande majorité pensante.

A quoi cela tient-il donc qu’un film, qu’à peu près tous les films, ne puissent réunir un nombre desuffrages leis qu’il en résulte une opinion générale définitive, soit en bien, soit en mal? je me le suis souvent demandé, et pourquoi la projection à l’écran est-elle seule l'objet de ce phénomène bizarre?

Il ne s’agit ici, bien entendu, que de l’opinion des gens de bonne foi puisqu’avec les autres toute discussion est inutile. Il ne s’agit pas non plus des opinions émises par des feuilles intéressées où les louanges éclosent comme un parterre de fleurs sous l’action propice d’un arrosage abondant, ni de celles, au contraire, qui assassinent les films sur lesquels ne s’est pas abattue la rosée bienfaisante de la publicité, et nous en connaissons, n’est-ce pas? De ces deux catégories l’opinion est négligeable. Je ne parle que de l’opinion du Public, de celui qui paye sa place dans les salles, qui pour cent sous, achète un peu de joie, d’émotion ou de plaisir, de celui qui juge en dernier ressort, de celui pour qui toute la cinématographie travaille et dont en fin de compte, l’opinion fait le succès ou la déconfiture d’un film.

Eh bien, ce public là, écoutez ses réflexions à la sortie; vous serez frappé de leur incohérence et surtout de ce qu’elles ont de terne, de vague et de relatif:

« Oui! ce n’est pas mal! mais le scénario???... » « L’Histoire est confuse... mais la photo rachète ».

« La photographie est ignoble, heureusement que le rapt est intéressant! » « Quelle mise en scène ridicule! »

« Quel talent a ce Gronduc!! » A la sortie d’un théâtre vous ne constatez rien de tel. Ou le public a été pris, empoigné et son enthousiasme se manifeste unanimement, ou il s’est ennuyé et vous le lisez sur la figure de chacun.

Le phénomène est encore beaucoup pluscurieux à la sortir d’une présentation spéciale. Il ne se rencontre dans ces sortes de manifestations à peu près que des gens habitués à voir du film, parce que c’est leur métier. Si vous faites la part des choses, que vous écartiez ceux qui, soit par snobisme, soit par sympathie pour l’auteur, soit au contraire par antipathie pour celui-ci, assistent à la projection avec des préventions et si vous ne prenez que les autres, les indépendants, vous constaterez chez ceux-ci une impossibilité de se mettre d’accord sur la valeur du film; et pourtant ces gens-là sont des habitués, leur œil est fait à la projection, et pourtant les uns ne voient pas ce que les autres ont vu.

J’en suis amené à conclure qu’en raison de ce que l’impression cinématographique a de fugitif elle ne peut être exactement et totalement perçue que par ceux qui sont doués d’une organisation oculaire et cérébrale bien établie èt bien adaptée, qu’une partie seulement des spectateurs en est pourvue et que c’est cette différence de perception qui crée les différences d’opinion.

Il n’en est pas moins vrai que cet état de chose est malheureux. Il serait tout à fait souhaitable qu’une impression bonne ou mauvaise, mais absolue, s’imposât dans toute salle à la vision d’un film. Ce serait l’élimination automatique des mauvaises œuvres et le succès assuré des bonnes.

Je serais Directeur, que je ne redouterais rien tant que le silence et l’indifférence de mon public, et je saurais trouver dans ses manifestations des indications précieuses de ses préférences. A l’heure actuelle, comment voulez-vous qu’un Directeur sache si son programme plaît, alors qu’il se trouve devant un public muet?

Si j’étais Directeur, je ne craindrais pas avant chaque grand film défaire projeter sur l'écran une annonce ainsi conçue:

« Messieurs les Spectateurs sont priés de manifester leur approbation ou leur réprobation du film que nous allons leur présenter. » il faut obliger le public à se faire des opinions, pour cela il faut l’encourager à- les manifester. De leur contradiction même, naîtront l’enthousiasme, et rien n’est plus communicatif; leur expression excitera son intérêt.

Avez vous jamais assisté à une projection dans une salle de Marseille? Là, on manifeste! A chaque instant pendant que se déroulent les péripéties du film, fusent à travers la salle les réflexions les plus baroques, les appréciations les moins modérées: « Hardi! ne le lâche pas! « II le tient «. « Non ». « Si ». « Il va l’avoir ». « Ah! c’te gueule qu’y fait ». « C'est bien fait, tu l’as pas volé, crapule! » « Attention! Il est derrière toi! »

Et, il n’y a pas de ville en France où les salles de projection fassent de meilleures affaires.

Jacques Con.

— CINE-REVUE

LES BRUITEURS

Le cinéma parlant fait en ce moment beaucoup parler de lui—c’est le cas ou jamais — les uns font de chaleureux éloges de la mise au point d’une invention vieille déjà d’une dizaine d’années; les autres la combattent en disant et en écrivant (les adversaires du cinéma parlent et écrivent beaucoup) que le cinéma étant un art muet, il est parfaitement inutile et peut-être même dangereux de vouloir le détourner de sa destination. Chacun, en cette affaire, défend avec opiniâtreté son opinion. Mais il existe un moyen terme qui mettrai*-‘opt le monde d’accord: ce sont les bruiteurs!*!.!« 'connaît leur rôle pendant la projectiôn d’un film. Les bruiteurs eurent leur vogue jusqu’en août 1914. Beaucoup firent leur chemin puisqu’ils occupent .aujourd’hui des situations bien rémunérées dans l’industrie et que même l’un d’eux qui cumulait l’emploi de bruiteur avec celui de conférencier fit fortune en quatre ans dans l’exploitation; il vient cet homme de se retirer des affaires pour couler des jours heureux dans une villa qu’il a achetée dans les Charentes. Allons-nous retrouver dans la fosse aux musiciens ou derrière l’écran l’homme qui imitait le bruit de la mer, les orages, le galop des chevaux, la trépidation des autos, l’homme qui cassait les assiettes, etc... etc...?

Dans quelques cinémas qui possèdent de bons orchestres le bruiteur ne serait pas très recommandable, mais dans d’autres, il ferait oublier la cacophonie des musiciens affreusement mauvais. Ce serait un bon résultat.

Paroles à méditer

«Se désintéresser du théâtre, d’éclarait l’autre jour un orateur français, est grave; se désintéresser du cinéma est plus grave encore, car celui-ci ne s’adresse pas seulement à ijn pays, mais au monde entier. Le cinéma a une enorme importance morale et sociale. Il faut demander aux pouvoirs publics de subventionner le septième art; le cinéma ne doit pas être exclusivement* un commerce; c’est un véritable service public, car il a une influence moraleet sociale dont dépend l’avenir du pays et sa réputation dans le monde entier. »

La Lune de miel de Dempsey

A Londres, il n’est bruit que du mariage du champion du monde pour la boxe avec une jeune « star» de l’écran, la jolie Miss Gocelyn. Les deux tourtereaux seraient allés passer leur « honeymoon» en Californie.

On sait que Dempsey est lui-même une vedette du cinéma; nous promettons à nos lecteurs d’illustrer prochainement les pages du «Ciné-Revue» avec des photos d’un film où il s’est particulièrement distingué.

On peut se réjouir de ce que des hommes tels que le champion de boxe aient trouvé leur violon d’Ingres dans læ pratique du cinéma, ne fût-ce que pour lui faire passer des loisirs qui doivent être nombreux entre deux matchs sensationnels.

DÉRAILLEMENTS QUOTIDIENS

— Älamaiicci'it quTe)}e u’osc pas voyager,

Je comprends ça, si tu étais mignonne tu irais la chercher.: Dessin FIEIUUJ FALKE' (Journal)

DES MALINS

— Voue ne me ferez pas croire qiï’ou peut nager sans remuer les bras ni les jatnbe»s î

— Eh bien, et les poissons? Comment font-ils? (Journal)

— Non, monsieur, le caissier est parti à la mer — Oui, nous forcerons les portes cfti Parlement: demain, toutes môme qu’il a dit: -Enfla je vais pouvoir barboter à les femmes belges pourront prétendre â devenir femme de Chambre! mon aise!» (Le Pelican) (Pourquoi Pas)

Les “ GRIFFON,, 1921 doivent plaire

Le temps des navets a vécu

On sait quel sens désastreux les cinémafogra-phistes avertis donnent au mot navet. Il n’est pas des plus flatteurs. C’ett habituellement un film incolore, indolore et sans saveur, que les directeurs cataloguent dans la dernière catégorie des scènes de rebut, et qui, à tout bien prendre ne fait de mai à personne, qu’à la bourse du directeur et à la réputation de son établissement. A part celà, le navet est inoffensif... C’est le mal blanc de l’exploitation. Ce n’est pas dangereux, mais terriblement douloureux pour ceux qui en sont affligés.

Le fâcheux est que le navet n’est pas un mal solitaire, le navet se vend par bottes et se livre par caisses... que dis-je?par ballots...

Etant donné la fâcheuse réputation du navet, d’importants linguistes cinématographistes ont décidé de rayer ce mot de leur vocabulaire et cette marchandise de leurs livraisons.

Respirons, mes frères!

Mais voici qu’un loustic, pince-sans-rire, ne parle rien moins que de remplacer ce mot honni par celui plus comestible d'arlequins.

Le navet est mort, parfait! mais ne nous laissons pas encombrer par les ‘programmes arlequins qui n’ont jamais vu le feu des projecteurs de la Mutualité.

Ils sont aussi indigestes que les navets défunts qui veulent se réincarner sous ce nouveau vocable.

Jeune homme désire faire connaissane avec jeune fille aimant le ciné.

Ecrire A. G. V., bureau du journal.

irous nous sommes inspirés des leçons de l’expérience pour condenser dans un petit nombre de modèles les desiderata du débutant motocycliste et ceux du motocyclisfe expérimenté amateur de grand tourisme dést— reux de réaliser des randonnées en pays très accidenté avec accouplement d'un sidecar.

Loin d’entrer dans la voie de certaines conceptions tendant à (aire de la motocyclette un engin trop lourd, dangereux à manier, à mécanisme compliqué, nous nous sommes appliqués à maintenir la motocyclette dans le cadre qu'elle doit avoir et nos clients constateront avec satisfaction que nos modèles 1911 gardent une grande netteté dans la ligne, une simplicité très grande dans tous leurs organes PARFAITEMENT ACCESSIBLES.

Deux types seulement sont fabriqués en grande série • i° 3 HP avec boîte à deux vitesses, moteur a. temps mono-cylindrique; z° 6 HP avec boîte à 3 vitesses, moteur 4 temps à 2 cylindres.

Nous avons arrêté notre choix sur un guidon assurant avec la disposition de la selle et des repose-pieds une position tout à fait naturelle.

Les cadres sont surbaissés au maximum, ce qui permet au pilote de toucher terre avec les pieds sans quitter la selle, disposition très appréciable dans un encombrement ou un arrêt momentané. — Nos machines sont sur la route d'une stabilité parfaite.

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE:

H.-C. KESLER, lo, Rue Jules Franqui, BRUXELLES

Moto 3 HP, 2 temps, Type V. Moto 6 HP, 2 cylindres, Type U.

Avec 2 sacoches, pompe, plaques de circulation. Prix s 4,800 franca.

Avec 2 sacoches, pompe, plaques de circulation. Prix s 6,200 francs.

i6

CINÉ-REVUE —

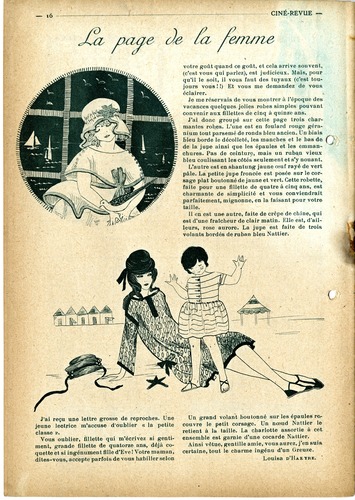

jCa paae

votre goût quand ce goût, et cela arrive souvent, (c’est vous qui parlez), est judicieux. Mais, pour qu’il le soit, il vous faut des tuyaux (c’est toujours vous!!) Et vous me demandez de vous éclairer.

Je me réservais de vous montrer à l’époque des vacances quelques jolies robes simples pouvant convenir aux fillettes de cinq à quinze ans.

J’ai donc groupé sur cette page trois charmantes rob.es. L’une est en foulard rouge géranium tout parsemé de ronds bleu ancien. Un biais bleu borde le décolleté, les manches et le bas de ( de la jupe ainsi que les épaules et les emmanchures. Pas de ceinture, mais un ruban vieux bleu coulissant les côtés seulement et s’y nouant.

L’autre est en shantung jaune œuf rayé de vert pâle. La petite jupe froncée est posée sur le corsage plat boutonné de jaune et vert. Cette robette, faite pour une fillette de quatre à cinq ans, est charmante de simplicité et vous conviendrait parfaitement, mignonne, en la faisant pour votre taille.

11 en est une autre, faite de crêpe de chine, qui est d’une fraîcheur de clair matin. Elle est, d'ailleurs, rose aurore. La jupe est faite de trois volants bordés de ruban bleu Nattier.

J’ai reçu une lettre grosse de reproches. Une jeune lectrice m’accuse d’oublier « la petite classe ».

Vous oublier, fillette qui m’écrivez si gentiment, grande fillette de quatorze ans, déjà coquette et si ingénument fille d’Eve! Votre maman, dites-vous, accepte parfois de vous habiller selon

Un grand volant boulonné sur les épaules re,-couvre le petit corsage. Un nœud Nattier le retient à la taille. La charlotte assortie à cet ensemble est garnie d’une cocarde Nattier.

Ainsi vêtue, gentille amie, vous aurez, j’en suis certaine, tout le charme ingénu d’un Greuze.

Louisa d'Haetbe. ’