Programme de 11 à 16 juin 1921

Livret de programme

Source: FelixArchief no. 1968#269

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.

Consultez les images de ce livret de programme

CINÉ-REVUE —

CCA

JiocwA bt {jlÀjLs

TAILLEUR, pour Dames et Meiseurr. Henri Juvyns, 131,rue de Brabant, Bruxelles. BIJOUTIER. Ernest Baugniet, 5, rue du Tabora (rue au Beurre), Bruxelles. Spécialité de pièces sur commande.

AUTOS. Talbot Darracq. (R, Eycken & J. Talboom), 29, rue de la Paix, Bruxelles. Téléphone: 127.94.

AUTOS (Réparation). E’Aulo Mécanique, 10, rue Jules Franqui, Bruxelles.

PNEUS. Le pneu HEVEA est le pneu triomphateur. Réclamez - le dans tous les garages.

TICKETS, BOBINES, BLOCS-DUPLEX. Ed.

Odry-Mommens, 17, rue d’Idalie. Tél. Linth. 63, Bruxelles.

LINGERIE. Bichon Sœurs, 269, avenue Rogier, Bruxelles.

CORSETS SUR MESURES, Lingerie et Blouses.

Rachel Van IJriessche, 44, rue Les-broussart, Bruxelles.

MODES, Journaux de Modes. Jean Félix, 20, rue Albert de Latour, Bruxelles.

PUBLICITÉ. Aug. Delmarcel, 25, rue Dupré Jette-Bruxelles. Tél.: Brux. 166.59 Concessionnaire de la publicité duns / Ciné-Revue.

POISSONNERIE.. Thielemans, 16-18, quai aux Briques. Tél. Bruxelles 8815.

HUITRES. Léon Bernard, 7, rue du Tabora (rue au Beurre), Bruxelles, Tél.: 4579.

RESTAURANT. A la Renommée, 87, rue Saint-Lazare, Bruxelles, Tél.: 8789.

RESTAURANT. Restaurant du Filet de Sole.

Le vendredi, sa bouillabaise. Tél.: 6612, Bruxelles.

RESTAURANT. Restaurant du Savoy, les jours de courses, ses déjeuners à prix iixe servis rapidement. Retenir sa table. Tél.: 125.06 Bruxelles.

LA GRAPHOLOGIE vous révélera le caractère intime et les instincts de ceux qui vous intéressent. Adressez les documents (lettres signées et enveloppées par exemple) avec bon de poste de cinq francs pour esquise de caractère,

10 francs pour étude complète, à M. Levator, aux bureaux de la Ciné Revue, 10, rue Charles De Coster. g

lies pneus HeV03

sont les triomphateurs

N’EN

’AUTRES

364, longue rite d’flrgile, Arien

Opulente

en 2 moi» par le» Pilules Qaléglncs. Les Pilule» Galéginos sont incomparable» pour développer et raffermir les seins, effacer les saillies osseuses, combler les salières ei donner à la poitrine des contours ‘harmonieux et séduisants. Elles sont absolument inoffensives et elles réussissent aussi bien cher la femme que la jeune fille. Traitement facile à suivre en secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mondiale, 65, rue Ant.-Dansaert, Bruxelles. Méfiez-vous des contrefaçons sans valei

LIEGE: Pharm, Goossens, 88, rue de la Cathédrale. ANVERS: Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montlgny GAND: Pharm. Vergaelen, 15, rue de» Champa, CHARLEROI: Pharm. Sohot, 15, rue do Marclnelle. NAMUR i Pharm. Chisogne, 2, rue Godcfroid. MONS: Pharm. Hermans, 19, rue de l’Athénée. OSTENDE: Pharm. Halewyck, Place d'Armes, 12'

1921

Par Georges Garnir.

CELUI QUI PLEURE.

Une excursion en mer, au phare de la Mort, suggère à Jacques Rosny une idée diabolique. Ce phare, qui n’a pas de gardien, ne peut être visité qu’une fois par niois Grèce à la complicité d’un marin, Jacques Rosny y enferme Jeanne et son

fils, qui cherchent vainement à fuir: c’est la mort lente et inéluctable... Après trois jours d’angoisses, d’alternatives d’espoirs fous et de mornes découragements, les malheureux séquestrés, épuisés par les privations, à bout de forces, se sont réfugiés sur la plateforme du phaje, où ils ont hissé des signaux... Alors qu’ils ont perdu tout espoir, un navire grandit à l’horizon, aperçoit leurs signaux et fait voile sur le phare de la Mort. Jeanne, ayant déchiré son mouchoir, écrit avec le sang d’une blessure qu’elle s’est faite: « Venez à notre secours, nous sommes enfermés». On leur jette une corde, que Jeanne harponne solidement au phare, et la mère et le fils, suspendus dans le vide, au-dessus des tlots, s’échappent par cette voie aérienne de la prison où ils ont vu la mort de si près. L’échéance fatale est arrivée

pour Jacques Rosny, appelé à rendre compte de son crime. Justice est faite!!

Ou bien: une femme mariée en secondes noces fait subir les pires traitements à l’enfant de son mari. L’enfant souffre en silence et, n’osant dévoiler à son père les agissements de ia marâtre, il espère trouver une consolation en pleurant sur la tombe de sa mère. Le gardien du cimetière le surprend et l’enfant, tout tremblant, est amené çhez le commissaire. On envoie chercher le père au chantier. L’enfant, devant son père, montre ses nombreuses ecchymoses et blessures et avoue toutes les avanies que sa belle-mère lui a fait subir. Le père, au désespoir, rentre chez lui, chasse la méchante mère et, éperdu de douleur, il pleure en soutenant l’enfant dansses bras.

.. Et le rideau tombe, ou plutôt les images animées disparaissent de l’écran et la lumière se fait dans la salle, car nous sommes au cinématographe et les histoires que nous venons de vous conter s’y « jouent » tous les soirs, sous le titre: « grandes scènes sensationnelles ».

C’est le c'ou de la soirée.

J’en ai senti la pointe. J’étais assis à côté d’un monsieur qui, révérence parler, pleurait comme tout un wagon de veaux, comme s’il assistait, au théâtre, à la représentation du plus vénérable, du plus touchant et du plus ténébreux des mélos.

CINÉ-REVUE

Chaque fois que cette histoire leur est jouée, il y a ainsi des gens qui y prennent un chagrin extrême. C’est la placeuse qui me l’a dit, pendant le repos.

Les gens qui pleurent au cinéma sont de plusieurs espèces, m’a-t-elle confié; mais une expérience, de près de cinq années déjà, lui a permis de les ramener à deux catégories principales: ceux qui se cachent pour pleurer, — de môme que les oiseaux se cachent pour mourir — et ceux qui ont le sanglot ostentatoire, les pleurs insolents, ceux que l’on pourrait appeler les exhibitionnistes de la glande lacrymale.

Les gens sensibles et soucieux de ne point montrer leur émotion sont les plus nombreux, ces pleureurs honteux sont particulièrement bien servis au cinématographe; en effet, l’obscurité qui règne pendant que les films défllmentsur l’écran (si nous osons risquer ce néologisme impérieusement commandé par le milieu et la circonstance est éminemment propice à la liquéfaction de leurs âmes éplorées; ils peuvent se livrer, ä l’ab.ri des sceptiques et des raileurs, à leurs effusions et à leurs mouchoirs de poche; ils ont le temps de sécher leurs larmes pour le moment où l’on tournera le commutateur qui refera scintiller les appareils électriques. Les femmes tireront, de leur réticule, d’une main discrète, prudente et -rapide, la houpette à poudre de riz qu’elles s’appliqueront en deux temps, deux mouvements sur les yeux, pour remettre sur leur face un peu de «. beauté ».. et il n’y paraîtra plus quand la lumière sera venue

Mais il y a, à côté de ces pleureurs discrets, des spectateurs d’une sentimentalité déplorable, d’une charité bébête, sans mesure, sans discrétion et sans honte: une fois la bonde lâchée à leurs pleurnicheries, ils ne sèchent plus leurs sanglots. La pâle fiancée, indignement trompée par la femme fatale, dont la perversité savante et redoutable lui a ravi son imbécile de promis, est rentrée, depuis longtemps, dans la boîte aux films qu’ils hoquètent toujours « à ne pas s’en ravoir »; les galipettes de Totolino, les grimaces

du plus désorbité, du plus désarticulé des Princes et des Max Dearlys ne suffisent pas à le re-mettrede tantd’émo-tions dramatiques. Il pleurera au café où, vainement, il essaiera d’un alcool pour se remettre... et, le soir, après le souper la famili.

quand il racontera à sa femme et à ses enfants l’histoire qu’il a vue, Ijs pleurs recommenceront à le changer en fontaine.

A cause de la façon dont il fait étalage de sa sensiblerie maladive, le pleureur frénétique vous dégoûterait des hommes et des femmes: c’est vous dire qu’il suffit à vous dégoûter du cinéma.

Lui, cependant, ne songe pas à se trouver malheureux de tant de larmes répandues; bien

au contraire: c’est au nombre de mouchoirs qu’il a mouillés, c’est au débit de ses larmiers qu’il mesure la quantité de plaisir qu’il a éprouvé pendant la séance du cinéma.

Ainsi que uous l’avons annoncé, Ciné Revue tient à la disposition de ses lecteurs et abonnés les séries de vedettes d’Ecran éditées par Filma à Paris.

La série de 30 cartes se vend 7 fr. 50. les cartes peuvent être obtenues séparément au prix de 30 centimes.

La deux série comprend:

N08

31. Catht. ...o oalvert

32. June Caprice

33. Délorès Gassinelli

34. Grace Darmond

35. Huguette Dullos (2e pose)

30. Lillian Gish (2°pose) 37 Corinne Griffith 38. Alice Joyce 39 Desdemona Mazzu

40. Mary Miles Minier

41. Mae Murray

42. Ni ta N a ldi

43. Marie Osborne

44. Robinne

45. Renée Sylvaire

46. Léon Bernard

47. Candé

48. Douai Crisp

49. W illiam Duncan

50. Romuald Joubé

51. Henry Krauss

52. Lagrenée

53. Marcel Lévesque

54. Max Linder

55. Mathot

56. Antonio Moreno

58. Wallace Reid

59. Monroé Salisbury

60. Séverin-Mars

Les vedettes de la première série ont été publiées dans notre numéro 10.

Ecrire à Ciné Revue, 10, rue Charles Decor-.er Tél. L. 16.78.

— CINÉ-REVUE

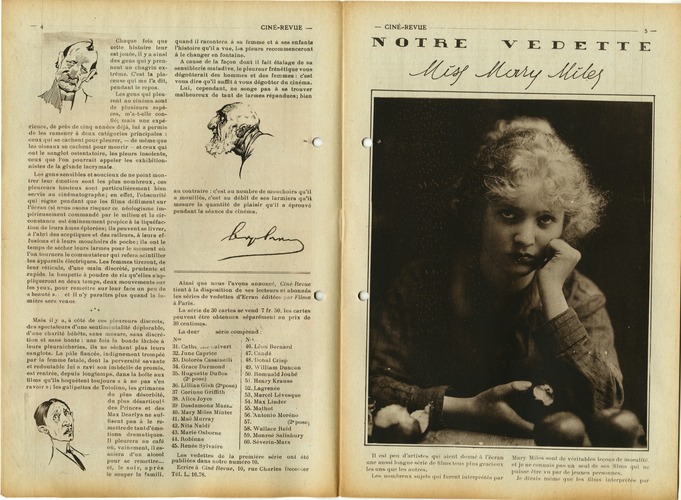

Il esl peu d’artistes qui aient donné à l’écran une, aussi longue série de films tous plus gracieux les uns que les autres.

Les nombreux sujets qui furent interprétés par

Mary Miles sont de véritables leçons de moralité et je ne connais pas un seul de ses! films qui ne puisse être vu par de jeunes personnes.

Je dirais même que les films interprétés par

CINÉ-REVUE —

Mary Miles ne sont, pas seulement de très agréables spectacles de famille, mais j’estime même qu’ils devraient être projetés dans les pensionnats de jeunes filles, car les conclusions en sont toujours de très fines, de très spirituelles leçons de moralité qu’une conférencière adroite saurait facilement mettre en valeur. (1

Depuis que j’ai vu Mary Miles à l’écran, j’ai toujours signalé ses films à des familles d’une autorité un peu sévère, jamais jen’ai eu le moindre reproche.

Est-ce à dire que Mary Miles est une « prédi-cante » visuelle?... Ah ça non!... car si en certains de ses rôles nous remarquons quelques scènes dramatiques, dans tous, les scènes humoristiques et amusantes abondent, et Sa fantaisie ne le cède en rien â celle d’une Mary Pick tord ou d’une Margarita Fisher.

Née le l°r avril 1002, Miss Mary Miles Winter — de son-vrai nom Juliette Ghelby — débuta au théâtre dans un petit rôle de Catnéo Kirby.

Jusqu’à l’âge de 12 ans elle fit partie de nombreuses tournées théâtrales en compagnie de sa mère, M» Gertrude Ghelby, de sa sœur Margaret. G’est ainsi qu’elle fut remarquée par .Nat Goodwin et Dustin Darnum, qui devaient, par la suite, chacun dans leurs genres, se faire une place si remarquable dans l’art cinématographique.

En 1914 la troupe théâtrale dont faisait partie cette jeune artiste était arrivée à Chicago pour y -donner des représentations de The Litilest Rebel.

Juliette n’avait que 12 ans et interprétait le rôle de la petite Virgie.

Sous l’influence des Sociétés protectrices de l’enfance, la censure de l’Illinois — aux U. S. il y a autant de censures qu’il y a d'Etats — fit appeler l’imprésario et lui défendit de laisser paraître en scène le moindre interprète ayant moins de 16 ans révolus.

Comment faire: C’était pour ainsi dire impossible de trouver, séance tenante, une interprète au très important rôle de la petite Virgie.

Mrs Gertrude Ghelby n’hésita pas à prendre la responsabilité de faire changer sur l'affiche le nom de Juliette Ghelby en celui de Mary Miles Winter, qui était celui d’une petite cousine morte toute jeune, et qui alors, d’après l’acte de naissance qu’elle produisit, aurait eu un peu plus de 16 ans.

Grâce à cette supercherie, c’est sous ce nom, qui devait devenir illustre par le monde, que la charmante ingénue continua sa carrière théâtrale, et commençâ, à la Compagnie Prohman, sa carrière cinématographique déjà si bien remplie et dont l’avenir est des plus brillant.

Son premier film, The Fairy a red the Wail(La Fée et l’Epave), fut un succès, et, en juin 1915, Mary Miles fut engagée par la, «Metro» pour tourner une série de six films, dont quelques-uns, deux, je crois, ont été vus en France.

Sa mère et sa sœur quittèrent le théâtre pour se consacrer à la jeune étoile, qu’elles entourèrent

(l) Le voilà le Film rêvé par la censure!

de leurs tendresses, de leurs dévouements, de leurs sollicitudes.

A titre de documentation, voici les titles de quelques-uns de ces films qui furent lancés en France, puis en Belgique, par la maison Harry.

Youth's endearing charm (Charme Vainqueur), Daleies Advertare (La Petite Danseuse des rues), Faith (L’Enfant du Péché', Lisette (L’Innocencede Lisette, Innocence La Petite Naufragée, The Gentle Intrader (Gentille Intruse), Nowedding bells Le Mariage de Mary), Periwinkle (Le soupçon), Annil for Spite La Fille Adoptive), Charity Castle, Rayon d’or. The call of the Country (La Fille du Fugitif), Melina of the Hills (Mary, l’Enfant Volée), Peggy lead the way (La Ruse dr Mary), Beauty and the rogue, (L’Aventure cf Mary), Extra, Extrait Mary, la Petite Journaliste), Social Briars (Son Triomphe;, The Ghort of Rosy Taylor (Lettres d’Autrefois), The eyes of Julia Deep (Pour les beaux yeux de Mary), Rosemary Climbs the heights (Rose Mary, La Fée aux Poupées), Wives and other wives (Les Trésors du Cœur)

Les succès sans cesse grandissants furent tels qu’après Always in the Way, Emmy of the Stork’s nest, Barbara Frietchie, A rose of the Alley, Dimples and Lovely Mary, « L’American Film Company » engagea à de très brillantes conditions Mary Miles pour tourner six autres films sous la direction de James Iiirdwood, qui avait su comprendre, je ne dirais pas son talent, mais ses prédispositions qu’il sut très adroitement mettre en valeur.

Sans cesse renouvelé, son contrat la conduisit jusqu’en juin 1919, époque à laquelle elle fut engagée par la «Paremont», qui lui signa un contrat de 1,300,000 dollars pour 21 films â raison de sept films par an. tf

M. Adolf Zukor, président de la Paramont-Art-craft, exige que Mary Miles s’engage, à ne jamais se montrer en public, sous aucun prétexte, qu’elle évite d’être vue en compagnie d’artistes, et qu’elle mette impitoyablement à la porte les interviewers et les postulants à son cœur et à sa main.

En un mot, et cela lui était facile, car tels sont ses goûts, Miss Mary Miles Winter devait mener une vie exemplaire et familiale, car le président de la « Paramont-Artcraft», M Adolf Zukor, était disposé à dépenser, en publicité, un million de dollars, pour que le nom de Mary Miles fut le symbole de toutes les qualités, de toutes les vertus, qu’un père de famille aimerait et serait fier de constater chez son enfant.

Combien de fois ai-je gagné à la cause du cinéma des « irréductibles » en leur faisant voir des films interprétés par Mary Miles!

Je me souviens d’un parlementaire pour lequel le cinéma n’était qu’un ramassis de spectacles idiots et dangereux. Cédant à mon insistance, il vint voir avec moi: L’Enfant du Péché. En sortant il ne me dit que ces mots: « J’avoue que je ne savais pas qu’il soit possible de faire d’aussi jolies choses, si délicieusement interprétées. Cette

— CINÉ-REVUE

Mary Miles, c’est une vraie jeune fille que l’on ne saurait trop donner en exemple. »

Par contrat et par goût, Mary Miles vit très retirée avec sa famille; ses yeux bleus, très doux, sont facilement railleurs. Elle a des cheveux blonds cendrés, elle est de taille moyenne, et, très prochainement, nous verrons d’elle: Anne of the green Gables, Jenny be Good, Judy of Rogues Harbor, Sweet Lavender, A Cumberland

Romance, Nurse Majorie, Eyes of the heart, Allsoul’s eve. The little Clown, etc...

Elle est assez bonne musicienne, a une jolie voix, et aime beaucoup les petits animaux. Parmi eux, elle affectionne tout particulièrement « Négatif » et « Positif », ses deux petits chiens, un noir et un blanc, avec lesquels elle fait de réelles parties dans sa belle propriété d’Atlantic-City.

V. Guillaume Danvehs.

L'ÉLÉGANTE

PARAIT LE I« DU MOIS

Journal de modes mensuel, magnifiquement illustré, justifie pleinement son rom par sa présentation artistique et l’élégance des nombreux modèles qu’il contient. -:- -:-

On y trouve le costume pratique mais dont, parfois, un détail inédit, un rien, indique la griffe des maîtres parisiens.

La documentation de ce journal est puisée aux sources mentes de la mode, chez les couturiers et les grandes modistes dont nous reproduisons surtout les modèles simples et facilement exécutables. -.- -:-

Le prix du numéro est entièrement remboursé par un patron gratuit.

Un an: 22 francs

PRIX : j Six mois: 12 »

( Un numéro: 2 »

La maison FELIX fournil des patrons de tous les modèle* figurant dans L’Elégante. -o- -o- -o- -o-

Ve firma FELIX levert patronen van alle modellen, welke idll blad verschijnen, -o- -o- -o- -o- -o-

3UV3H-3KI3 —

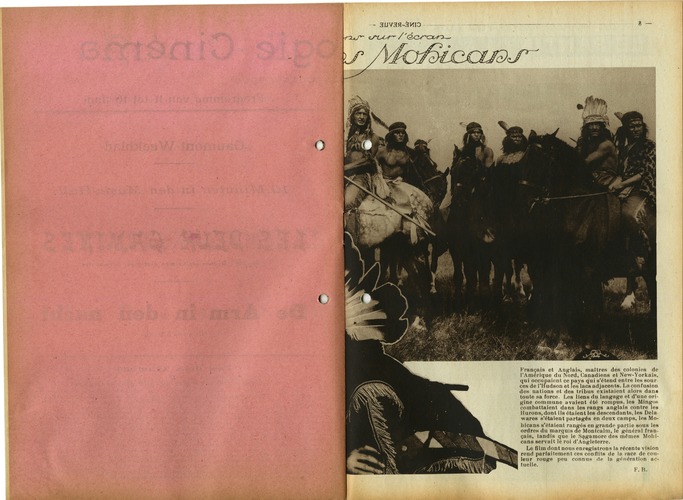

Après Œil de Faucon, la maison Gilbert Sale-nave nous a présenté jeudi Le Dernier des Mohicans, le chef-d’œuvre de Fenimore Cooper. La réalisation de ce film unique dépasse encore en beauté celui dont nous avons récemment donné un court aperçu. La photo est irréprochable, nous voudrions pouvoir en reproduire les mieux venues, force nous est de choisir au hasard, elles sont toutes d’égale beauté.

Le Renard subtil. Œil de Faucon-Le Tueur de Daims, Chingachgook-le gros serpent, Uncas-le-Cerf agile, le Dern er des Mohicans, sont tous merveilleusement campés et rappellent les illustrations de Bertall qui nous ont rendu ces types familiers dans notre jeunesse.

Le scenario suit l’aventure célèbre avec une très exacte conception de ce que demande le spectateur de l’écran pour se rendre un compte exact des péripéties qui encadrent la lutte longue et variée en incidents multiples qui met aux prises

toyal - Zoologie Cinéma

ooooo

Programme du 11 au 16 juin

Gaumont-Journal

Programma van 11 tot 16 Juni

Gaumont-W eekblad

ÎO Minutes au Music-Hall

T épisode: Celle qu’on n'attendait plus

Les Bras dans la nuit

IO Minuten in den Music-Hall

tPS GAMIffPS

Ie episode: Degene welke men niet m»

niet meer verwachtte

Drame en 5 parties

De Arm in den nacht

Drama in 5 deelen

Les deux Gamines

Septième Episode: CELLE QU’ON N’ATTENDAIT PLUS

Un beau jour, tandis que, de nouveau réanies dans la ville de Chennevières, elles goûtaient toutes les joies du calme retrouvé, une nouvelle vient les surprendre: leur maman, miraculeusement sauvée du naufrage, est vivante. Soignée dans un hôpital de Port-Saïd avec le cuisinier de 1’« Himalaya» qui. pins vite, remis qu’elle, regagne immédiatement la France. Et cet homme arrive, en effet, un soir, apporter aux gamines des nouvelles tie Lisette Fleury. Ce cuisinier, ce Maugars, est le propre neveu du fripier chez qui -le père de Ginette et do Gaby a fait peau neuve et qui, seul en dehors de la famille de Maniu, sait que ce dernier ejt toujours vivant. Les deux misérables ne songent plus qu’à exploiter le secret qu’ils possèdent et n’hésitent pas devant le plus ignoble chantage. Hangars raconte à Ginette que Mania, sur le point d’etre I repris par la police, va quitter la France, mais qu’il veut auparavant embrasser ses deux chéries. Sans défiance, b s deux enfants rejoignent Maugars qui, accompagne du père Amédée, les conduit à une maison isolée où il les abandonne aux seins de MlleBénnzer qui a le tort de vouloir exagérément narguer ses anciennes élèves, car Ginette, furieuse, en ariive à lui jeter à la figure le contenu d’un encrier. Puis, ï profitant du désarroi de U mégère transformée en négresse provisoire, elle et Gaby gagnent la porte et j fuient au hasard, dans la nuit...

Les (leux Gamines

Zevende Episode: DEGENE WELKE MEN NIET MEER VERWACHTTE Een dag, toen allen weder vereenigd waren in de villa van Chennevières en er al de genoegens smaakten der wedergevonden rust, komt een onwaarschijnlijk bericht hen verrassen: hunne moeder, op wonderlijke wijze uit den. schipbreuk gered, leeft nog en wordt verpleegd in een gasthuis i an Port-Saïd, met den kok vau den « Himalaya » welke veel sneller hersteld dan zij, naar Frankrijk weerkeert.

En inderdaad, komt dezen man zekeren avond aan de twee kinderen nieuws brengen hunner moeder, Lisette Fleury. Deze kok. Maugars gennamd, is de eigen neef van den oudkleerkooper bij wie Manin van kleden n verwisselde en welke, buiten de familie van Manin, den eenigen is welke weet dat dezen laatste nog altijd leeft. De twee ellendelingen denken er slechts aan, hun geheim uit te baten en deinzen ir'et terug vror de schand' lijkste oplichterij. Maugars vertelt aan Ginette, dat Manin, op het punt weder door de politie aangehouden te worden, Franklijk gaat verlaten, inaar dat hij eerst zijne twee lievelingen zou willen omhelzen. De oude kok voegt tr nog bij dat hij bereid is hen bij hun vader te geleiden, indien zij hem op middernacht aan den voet van het terras willen vervoegen. Zonder wantrouwen vervoegen beiden kinderen Maugars welke vergezeld van den oudkleerkooper Arnedee, hen naar een afgelegen huis voert en hen overlaat aan een onzer oude kennissen, Mej. Bénazer in perBoon; de eigen nicht van deu ouden Amedee Maar de Benazer heeft ongelijk hare oude leerlingen buiten mate te willen pl gen, w mt Ginette woedend geworden, weipt haar den inhoud van een inkt-pot naar het hoofd. Dan, gebruik makende van de verwarring der feeks, voorloopig in negerin veranderd, vluchten zij on Gaby in den nacht...

Français et Anglais, maîtres des colonies de l’Amérique du Word, Canadiens et New-Yorkais, qui occupaient ce pays qui s’étend entre les sour ces de l’Hudson et les lacs adjacents. La confusion des nations et des tribus existaient alors dan» toute sa force. Les liens du langage et d’une origine commune avaient été rompus, les Mingos combattaient dans les rangs anglais contre les Hurons, dont ils étaient les descendants, les Delà wares s’étaient partagés en deux camps, les Mo-bicans s’étaient rangés en grande partie sous les ordres du marquis de Montcalm, le général français, tandis que le Sagamore des mêmes Mohicans servait le roi d’Angleterre.

Le film dont nous enregistrons la récente vision rend parfaitement ces conllits de la race de couleur rouge peu connus de la génération actuelle.

fYwyjJb iruccrt'Vb éwc i 4j?szcvn

Jimmy s’entête et assiste impuissant au déclin de Bon étoile.

Suspectant l’intérêt bienveillant de Max Abatt, Jimmy de vient jaloux de l’homme de lettres et, découragé après un définitif échec artistique, s’enfuit de chez lui à moitié fou.

Toute la gamme des émotions s’égrène dans l’histoire poignantar de Jimmy. On vit, on aime, oil souffre aux côtés du Pantin, meurtri dans ses espérances, ses rêves, son ambition.

Jimmy, triste fantoche, reste avant tout, un être humain, un

Les Etablissements van Uoi Le film est d’origine anglaise, un des meilleurs de ceux qui nous sont venus d’outre-Manche; la photo en est impeccable, la mise en scène très soignée, l'interprétation de premier ordre et le scénario intéressant. Il pourrait être résumé de diverses fit dus, suivant quel’on veuille y trou ver uniquement le récit <î’un drame do la •comédie humaine ou mieux l’aft'a-bulation du thème ancien de Pierrot et de Colomb'ne, qui s’en rapproche avec toutes les grâces de la p’oésie. Nous avons tous en nouB l’âme d’un Pierrot fantasque, riche d’illusions, à la recherche du bonheur... et « dès que s’ouvre la porte Colombine est là. » Jemmy Dow, comique excentrique, est le Pierrot daine exquise Colombine: Maggy Rose, nièce de sa logeuse, mais Jimmy vient à douter de son talent, le jour où un critique influent le prend à partie avec assez d’âpreté. C’est en vain qu’un de ses amis, Max Abatt, le dramaturge, le persuade de changer de genre... ÏVMlilUO. homme, un pauvre homme résigné, malgré sa fureur. A ses côtés, sa femme Maggy, héroïque parce qu’aimante, ramène le désespéré, le console, l’encourage, raccommode patiemment leur bonheur effiloché par le doute, secoué par la folie et déchiré par le remords. Ainsi va la vie, étrange amalgame des chosesles plus tragiques et des plus niaises sentimentalités, faillite sans cesse renouvelée du Songe et de l’Idéal. — CINÉ-REVUE Au. Film, des jours Par Paul Max Sans perdre une minute. J’ai assisté à la canonisation de Jeanne d’Arc. Ça s’est passé à Rome, il y a quelques années: j’y ai assisté à Paris, il y a quelques jours, confortablement assis dans un petit fauteuil faisant face à un vaste écran... Ce qui m’a stupéfié, dans cette canonisation de Jeanne d’Arc, c’est que je n’y ai vu aucun canon ni aucune Jeanne d’Arc. En revanche, j’y ai ssisté à une bousculade de curés, évéques et cardinaux comme il est rare d’en voir, même au cinéma. Voici un compte rendu sténographique de cette intéressante projection: On lit: « La foule entoure, le Vatic.... » On voudrait bien lire les quatre lignes suivantes, mais il faudrait avoir des yeux qui font du cent à l’heure. Alors, on se contente de savoir que la foule entoure le Vatic .. Et on regarde... On voit la foule, c’est-à-dire qu’on voit une mu Itituded’ombres difformes et compressées qui, avec des mouvements d’automates détraqués, vont, viennent, tournent sur place et donnent l’impression exacte d’une société de danseurs de Saint-Guy dans l’exercice de leurs fonctions. D’ailleurs, on n’a pas beaucoup le temps de réfléchir... une, deux, trois, — c'est fini — les énergu-mènes ont disparu. On lit: a S. Exc. le ministre d’Espagne arrive au Vat...»On ne lit plus, c’est parti, c’est effacé.. Voici la vue: une auto fait un petit virage à une allure désordonnée de tourbillon déchaîné.... Quelque chose en sort, passe, disparaît... Une, deux... Enlevez!’ On lit: « Les cloches sonnent pour la béat... » unutile de lire le reste, c’est anodin et insignifiant... On aperçoit déjà le haut d’une tour où s’agitent, avec la même vigueur que la cloche d’un marchand de i étrole, les cloches qui sonnent pour la béat... de Jeanne d... Ouf... C’est fini... Le public commence à être un peu essoufflé. Heureusement, l’intérêt qui pourrait lui aussi être pris d’une crise de «galopum tremens» renaît brusquement, On lit: o Le Saint Père prend place sur la sed...» Sur la « sed...? » Sur quoi prend-il place? Sur la Vous n’avez qu’à comprendre. Et voici qu’apparaît sur l’écran une prodigieuse image: une paire de lunettes surmontée d’un pain de sucre: c’est le Pape, paralt-il... C’est bien possible; d’ailleurs à une vitesse de X », si j’ose ainsi m’exprimer, le Saint-Père — puisque c’est lui — passe de mains en mains Vertigineusement, on l’aperçoit rejeté de droite à gauche malgré les terribles éclairs des lunettes et les oscillations inquiétantes du pain de sucre... Il bondit, rebondit et vient enfin s’affaler sur un trône rni-empire, mi-oriental, que deux êtres invisibles, armés de plumeaux gigantesques, protègent contre les mouches... C’est ça la cc sed... » Ce tohu-bohu sacrilège disparaît enfin et on lit ces mots ahurissants: « Le Saint-Père est porté sur la Scala. » Cette fois on a lu la phrase au complet et l’on n’en est que plus ahuri: cc sur la Scala ». Sur quelle Scala? Celle de la Place de Brouckère, celle du Boulevard de Strasbourg, ou celle de Milan? Aucune des trois: la Scala, dans le cas présent, c’est un vaste escalier sur lequel le cortège épileptique s’élance comme une avalanche. De toute évidence, le Pape va piquer une tête... le contraire est inespérable... Et le pauvre homme, qui semble inconscient du danger, s’obstine à lancer à droite et à gauche des bénédictions aussi subites que des répliques de sourds-muets. . La garde d’honneur grimpe à gauche, les évêques et les cardinaux dégringolent à droite. C’est un ouragan épouvantable à côté duquel les tourbillons du Gulf-Stream ne peuvent être que jeu d’enfant. Par miracle — c’est un vrai miracle — celui là, il n’y a eu aucun accident à déplorer et le film s’est terminé par une réédition de la cloche à pétrole et des danseurs de Saint-Guy. A la sortie, je me suis risqué à demander à l’opérateur: — Est ce qu’on marche toujours aussi vite, à Rome? L’opérateur a ri et il m’a répondu: — C’est un vieux film, vous comprenez: alors, nous le déroulons très vite pour qu’on n’en voie pas les défauts. Evidemment... on dit toujours que les morts vont vite. Faut croire que les vieux se mettent déjà à l’entrainement. Ce qui est étonnant, c’est que, parmi tant et tant d’évêques, on n’a pas rencontré une seule fois ce Vieux Cauchon qui, bien avant Landru, s’amusait à faire cuire les femmes. C’est peut-être pour qu’il passe inaperçu que l’on déroule si vite ce film! Ceux qui veulent une publicité productive s’adressent à OirLé-ISeTT-uL qui, par le Cinéma, pénètre dans toutes les familles. On ne déchire pas Ciné-Revue, on la conserve. S’adresser rue Charles Dernier, 10 Tél. L. 16.78

1NÉ-REVUE —

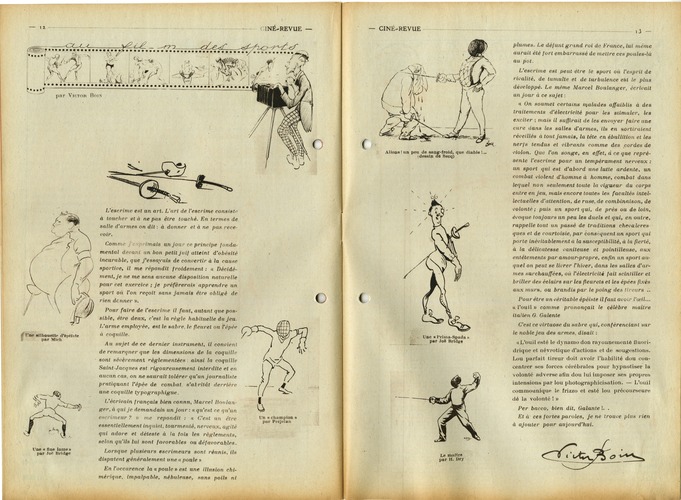

Une « flue lame» par Jo£ Bridge

Une silhouette d’épélste par Mich

L'escrime est un art. L'art de l’escrime consiste à toucher et à ne pas être touché. En termes de salle d’armes on dit: à donner et à ne pas recevoir.

Comme j’exp rimais un jour ce principle fondamental devant un bon petit juif atteint d’obésité incurable, que j’essayais de convertir à la cause sportive, il me répondit froidement: « Décidément, je ne me sens aucune disposition naturelle pour cet exercice; je préférerais apprendre un sport ou l’on reçoit sans jamais être obligé de rien donner ».

Pour faire de l’escrime il faut, autant que possible, être deux, c’est la règle habituelle du jeu. Larme employée, est le sabre, le fleuret on l’épée à coquille.

<4u sujet de ce dernier instrumeht, il convient de remarquer que les dimensions de la coquille sont sévèrement réglementées: ainsi la coquille Saint-Jacques est rigoureusement interdite et en aucun cas, on ne saurait tolérer qu’un journaliste pratiquant l’épée de combat s’abritât derrière une coquille typographigue.

L’écrivain français bien connu, Marcel Porlanger, à qui je demandais un jour: « qu’est ce qu’un escrimeur? » me répondit: « C’est un être essentiellement inquiet, tourmenté, nerveux, agité qui adore et déteste à la fois les règlements, selon qu’ils lui sont favorables ou défavorables.

Lorsque plusieurs escrimeurs sont réunis, ils disputent généralement une « poule »

En l'occurence la a poule » est une illusion chimérique, impalpable, nébuleuse, sans poils ni

Un « champion » par Préjelan

— CINE-REVUE

Allons! un peu de saug-froid, que diable! (dessin de Becq)

Une « l’i hna-Spaiia » par JoB Bridge

plumes. Le défunt grand roi de France, lui même aurait été fort embarrassé de mettre ces poules-là au pot.

L’escrime est peut être le sport ou l’esprit de rivalité, de tumulte et de turbulence est le plus développé. Le même Marcel Boulanger, écrivait un jour à ce sujet:

« On soumet certains malades affaiblis à des traitements d’électricité pour les stimuler, les exciter; mais il suffirait de les envoyer faire une cure dans les salles d’armes, ils en sortiraient réveillés à tout jamais, la tête en ébullition et les nerfs tendus et vibrants comme des cordes de violon. Que l’on songe, en effet, d ce que représente l’escrime pour un tempérament nerveux: un sport qui est d’abord une lutte ardente, un combat violent d’homme à homme, combat dans lequel non seulement toute la vigueur du corps entre en jeu, mais encore toutes les facilités intellectuelles d'attention, de ruse, de combinaison, de volonté; puis un sport qui, de près ou de loin, évoque toujours un peu les duels et qui, en outre, rappelle tout un passé de traditions chevaleresques et de courtoisie, par conséquent un sport qui porte inévitablement à la susceptibilité, à la fierté, à la délicatesse vaniteuse et pointilleuse, aux entêtements par amour-propre, enfin un sport auquel on peut se livrer l’hiver, dans les salles d’armes surchauffées, où l’électricité fait scintiller et briller des éclairs sur les fleurets et les épées fixés aux murs, ou brandis par le poing des tireurs ..

Pour être un véritable épéiste il faut avoir l’œil... « l’ouil » comme prononçait le célèbre maître italien G. Galente C’est ce virtuose du sabre qui, conférenciant sur le noble jeu des armes, disait:

«L’ouil esté le dynamo don rayonnementé tluoi i-driqùe et névrotique d’actions et de sougestions. Lou parfait tireur doit avoir l’habilité dou concentrer ses forces cérébrales pour hypnotiser la volonté adverse afin dou lui imposer ses propres intensions par lou photographieisation. — L’ouil eommounique le frizzo et esté lou précourseure dé la volonté! »

Per bacco, bien dit. Galante!. .

Et à ces fortes paroles, je ne trouve plus rien à ajouter pour aujourd’hui.

CINÉ-REVUE —

TartiOs- Officie/Tos

Sou\ celte rubrique, nous traiterons uniquement les questions se rapportant à l’industrie cinématographique et aux intérêts professionnels.

La Direction entend n'assumer, au sujet des articles insérés sous cette rubrique, DE KESPONSJB1L1TÉ D'AUCUNE SOUTE.

Les communications reproduites ici engagent UNIQUEMENT leurs signataires.'

Minister«» «le la justice Bruxelles, le 21 mai 1921.

COMMISSION de CONTROLE des

Films Cinématographiques

31, rue Montagne aux-Herbes Potagères (Cité Centrale)

No 381)

& rappeler dans la réponse

A Monsieur le Président de la Fédération Cinématographique, rue Verte, 109, Bruxelles.

Monsieur le Président,

li’on nous signale qu’à des représentations pour familles et enfants seraient projetés des lilins non munis de la Bande prescrite par l’Arrêté Royal du 10 novembre 1920.

Celle omission constitue une contraven tion pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires à charges des exploitants de cinémas. Pour leur éviter ce désagrément qui pourrait avoir pour eux des conséqueu-ces très dommageables, vous voudrez bien, n’est ce pas, veiller à ce (pie tous lés films admis portent la bande réglementaire?

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée.

Pour la Commission:

Le Secrétaire, Le Président,

La Loi Bokanowski

Il nous parait intéressant de mettre sous les veux du public cinématographique, le projet de loi que M. Maurice Bokanowski vient de déposer sur le bureau de la Chambre française et qui porte la signature de 68 députés. II s’occupe principalement de la protection du film français, mais il a également pour but de détaxer considérablement les films en rendant ainsi l’exploitation des cinémas encore possible dans l’avenir.

Voici, article par article, la proposition de loi de M. Maurice Bokanowski:

PROPOSITION DE LOI

Article premier. — Le paragraphe a 3° i înérna-tographes » de l’article 92 de la loi du 25 juin 1920 est remplacé par les dispositions suivantes:

6 p. c. des recettes brutes mensuelles, déduction faite du droit des pauvres et de toutes autres taxes communales établies par la loi, plus une surtaxe de 3 p. c. de la recette taxable établie proportionnellement au métrage do films étrangers projetés et après déduction, s’il y a lieu, du métrage des films d’actualité ou de publicité.

Cette surtaxe sera portée à 6 p. c. dans le cas où le métrage des films classés comme « français » n’utteindrajt pas au moins 20 p. c. du métrage total servant de base au calcul ci-dessus, deduction faite des films d'actualité ou de publicité.

Art. 2. A partir du l-r janvier 1922, ce pouiy-~ centage de 20 p. c. pourra être élevé par décret pris par les ministres des Finances et de l’Instruction publique.

Aht.3. — Les films classés comme « éducateurs » seront l’objet d’une détaxe totale, dont le calcul s’établira sur le chiffre de la taxe d’Etat et proportionnellement au métrage des dits films.

Art. 4. — Dans les trente jours qui suivront la promulgation de la présente loi, un réglement d’administration publique en déterminera les conditions d’application, notamment le m ode de perception des taxes, le calcul dessurtaxes et détaxes,, l’organisation et les attributions du bureau d’immatriculation, les principes du classsement des films en films français, films éducateurs et films d’importation étrangère.

Art. 5. — Les communes sont autorisées à percevoir des taxes municipales sur les cinémas et les établissements publics où l’on joue de la musique et où se donnent des représentations théâtrales. Le montant de ces taxes, dont les tarifs devront être approuvés par le préfet, ne pourra, en aucun cas, excéder la moitié du principal de la taxe de l’État.

Art. 6. — La présente loi est applicable à l’Algérie.

(Extrait du Moniteur belle du 12 »oût 1920 ) j

Mien' de plu. il un • <>u<|m i>'iir .ute. •«« niçnie iiiih>oi ùjiis mit! menie gaine est Interdit s'il esl (ail usage d - courant continu.

4» L’ln»uli»tloii sera entièrement fait«- dan* le* meilleure* rondll-nne techniques réalisable*, de man ère à éviter toute |«o*slbilu<- d’accident.

5* Dm* le* salle* de sp-ct»rie* cinématographique*, 'es clreuu* de réclaitage de »tiret« doivent é'.re Indépendmts de ceux de 1a canine de projection et ne peuvent pas être commandes de e-lte cabine.

6* Le tableau de l'éclairage de »tiret* sera dlsi-nei de celui de l'éclal* rage général. Dan* les théltres, > sera placé hor* de la c«ge de arène et dansles salles de spectacles cfn-a»tog>aphlque*, hors de* chines de projection ou de bobinage.

Pendant la duree de la représentation, (’électricien ne p-ul, sous aucun prétexte, s'é'olsner du tableau de dlstribuUon.

Chiuéage et ventilation.

Art. 26 Les différents locaux seront convenablement « hauff-** et ventilés.

Le chauffage à eau chaud- sera seul utilisé dans la* établissements nouveaus. Le chauffage par la vaoeur d>»u à hasse prussien t«o-irra être maintenu II mi II mine actuellement Tout autre mode de rhauffhge est Interdit.

La venlilat'on sera «uflsvnm-nt active po ir empêcher tout échauffe* ment ou toute vlciati-m anormale de l’air. L’air daa locaux devra être renouvelé toutes te* heures tuut en assurant un renouvellement d'air (Tais m»lns 50 mètres cubes par spectateur et psr heure.

L'air servant a U ventilation ne courra être chauffe qu'à l'aide de radiateurs è tm ou • vapeur à baise pression.

Mesures générales.

Ar«. 27. Aucune représentation avec admission d- spectateurs ne peut être donnée ou continuée al l'une quelconque de* mesures prévues au présent arrête fait défaut ou si l'un des dispositifs te sûreté exigés cesse de fonctionner d'une façon parfaite. ‘

Art., 26. Les étatillssem-nu "ermanents dont l'exploitation aura été entreprise après I* i I mars tfflé devront présenter de« garanties absolues contre l’Iaceudle. Oa ne pourra, d >aa leur construction, utiliser que des matériaux Incombustibles.

Art. M. L*s boiseries, décors, accessoires, etc., seront constitués, disposés enduits on imprégnés de manière A diminuer, sntmi que pos-

•lble leur combustibilité. On utilisera, à cet effet, les m-iHeurs procédés oennus

L'emploi des tapis n’est totere que dans les couloirs, sur les escaliers ainsi que sur la scène, commi «c essol e% de theatre.

Les tapis et tentures devront être • n pure laine.

Art. 30. Les exploitants de» sali« s de spectacle prendront les mesures nécessaires oour ein, lécher que t’on y fume, (leite prescription s'applique aux dépendances 3 l’exclusion des ocaux servant de buffets quan l ils sont isolés de la salle de spectacle.

Art. 3i. Si une distribution d’eau sous pression existe à proximit' do la salle de spectacle, des bouches d’incendie, en nombre suffisant, *er < i établies autour et à l’intérieur de l’établissement. Les ’touches d’incend'e situées à l'intérieur seron armées. Le matériel sera vérifié toi.« les six mois par les soins de l'autorité communale.

Art. 3i. Toutes les parties de l'établissement, et particulièrement les appareils et installations établi* en vue de la sécurité et de ia salubrité, seront roa ntenus en trè* bon ét *t de propreté et d'entretie'rt.

D’une manière générale, le» mesures nécessaires seront Immédiatement exécutées, et les di-positifs les plus uertectlonnes seront utilisés sans

(afin d’éviter que rétablissement ne pul-.se devenir une cause de „er, d'incommodité et l’insalub'ité, tant, Art. 53. liest interdit, après minuit, de l'aire de la musique ou de donner un spectacle louvant occasionner un bruit incommode. Art. 51. Le bourgmestre fera afficher dans chaque salle de spectacle le nombre maximum de personnes qui peuvent être admises à chacune des catégories de places, ce nombre étant déterminé par t'arrêté d autorisation, ou, à défaut, parles dispositions de l'article .5. B — Dispositions pnrtienlièns aux théâtres. Indépendamment des dispositions faisant l'objet des articles précédé' ts» les mesures prescrites ci-après seront observées an- les théâtres, ainsi que dans les salies de spectacle comprenant un«’ scène avec dessous, grille ei plusieurs d cors combustibles, quelle que soit d’ailleurs la nature du spectacle que Poil y donne. Art. 55 Le bâ’lm ni doit être séparé des constructions voisines par un espace libre suffisant ou par des murs pleins d'une épaisseur minimum de 52 centimètres. Art. 56. Des jours ne peuvent être pris, sur les propriétés voisine-, que i’iI existe en're le théâtre et les constructions voisines un espace libre d'au noins 6 mètres. Toutefois, ai chacune des baies n'a pas une surface iupérieure à t mètre carre et si elles sont lcrmées par de» glaces armées résistant «u feu, l’espace libre peut être réduit à 2 mètres. Art. 57, Les murs qui séparent un théâtre des construe!ions aliénâmes doivent les dépasser d’une hauteur de I tn. 50 au moms. Art. 58. a scène doit être comprise «luis un mur d’enceinte ayant •’épaisseur mentionnée « l'article 36 ci-dessus .a partie de ce mur qui sépare;» scène de 'a sade doit être prolongée „»qu’aux murs extérieurs et s’élever a 1 m. 50 au-dessus du toU. Ce mu«’ ne sera percé que «lu nombre de b»ies strictement nécessaires. Chaque baie sera munie d’une porte, donnait' vein l'extérieur «le la scène et se fermant automatiquement. Ce* portes seront Incombustibles et, de préférence eu bois double d tôle ue fer sur les deux faces Art. 59. L’ouverture d» ia scène doit être munie d’un rideau métallique pMn ou de foute autre fermture capable d’intercepter complète-inen', en as d’incendie, le passade de ia fumée et empêcher ia communication du leu de la sc ne à ta salle. Un dispositif, autant que possib'e a .iomatlqu , assurera u « arrosage abondant ««u rideau mHtlIique. en cas d’incendie Le plareinunt «l'un rideau en fer est obligatoire pour tous les emblis-aenient* qui seront autorises après la publication du présent arrête. A’t. 40. La toiture de. la scène doit être munie de vantaux basculants ou glissants, manœuvre certaine, facile et rapide, d’une ouverture l*> a e éuaie au moins au dixième de ia surface horizontale de la scène. Un secon I dixième de la toiture sera constitué par un vitrage léger. Li manœuvre (lu rideau et des vaqtaux devra pouvoir se f«ire au moins de deux endroits differents, dont un sur la scène, où se tiendra un surveillant expérimenté qui, sous au ’un prétexte, ne pourra, même momentanément, quitter son poste, lie.1» instructions nécessaires, signées par ce surveillant, seront affichées près des fers d« manœuvre. Art. 41. Le - dépendances immédiate» de la scène auront des sortleß spéciales, séparées de elles réservées aux spectateurs. ’ Kl ies seront, autant que possible, doubles ei In lependantes. C. — Dispositions particulières aux appareils de projections cinématographiques. L’emploi d'appareils cinématographiques dans les salles de spectacle ainsi que dans les lieux publics et I •> salles de sociétés est soumis aux conditions suivantes: Ail. 42. L’appareil cinématographique sera installe dans une cabine formant un local distinct de la salle et séparé de «et'e dernière par un mnr et des voûtes «u maçonnerie de briques d'au moins 20 centimèires d'épaisseur ou de béton d’au moins 10 centimètres d’épaisseur. Aucune des dimensions intérieures de la cabine ne pourra être Inférieure à 2 m. 30. Art. 43. La sortie de cette cabine sera prévue de façon i pouvoir livrer passage très aisément et aucun objet, de nature à entraver éventuellement le passage, ne pourra y être déposé. La porte s’ouvrira vers l’extérieur Elle ne sera maintenue fermée qu’à l’aide d’un ressort, tant qu’une personne se trouvera à l’intérieur de la cabine. Pendant le fonctionnement de l’app «reil cinématographique, aucune personne ne pourra o cuaer les couloirs «te dégagement nt «mirer dans la cabine à moins d’y être appelée pour des raisons de service. Art. 44. Lsortie de la cabine ne peut abouti' directement dans la salie de spectacle. Art. 45 Une cheminée débouchant à l’air libre sera placée au dessus de l’app »reil de projection. Elle aura une section libre d’au moins quatre décimètres carrés, sers construite en matériaux Incombustible» et suffisamment isolée de toute matière pouvant prendre feu. Art. 46. La cabine ne peut être munie, vers la salle de spectacle, que de trois ouver.ures par appareil de projection, aussi réduites que possible, deux destine«** aux projections lumineuses et la troisième à l’examen de l’écran. Ces ouvertures devront pouvoir s’obturer in-Unta-nénv nt et fort aisément à l’aide de volet* métalliques, manœuvrables de l’endroit où se ile.it habituel einem l’openteur et d’un point de ia salle où 8e trouvera uu surveillant placé à poste fixe. Un dispositif auionia «que assurera en ouire la fermeture des volets, au cas où le film viendrait 5 s’enflammer. An. 47. Il est formellement défendu de placer des objets combustibles dans le voisin«ge immédiat de 'a cabine. Art. 48 L’appareil cinématographique sera pourvu: D’une cuve à eau disposée de faço » qu’elle soit traversée par les rayons lumineux et les refroidisse avant leur concentration sur 1* pellicule Une circulation permanente d’eau froide sera maintenue dans cette cuve; b) D'un obturate «r automatique H d’un écran manoeuvrable à la main, établis, l’un ei l’autre, de manière à intercenter instantanément la projectio.i du faisceau lumineux sur la pellicule si. pour une cause quel-conque, 'a marche de c-dle-ei eiait interrompue;

CINÉ-REVUE —

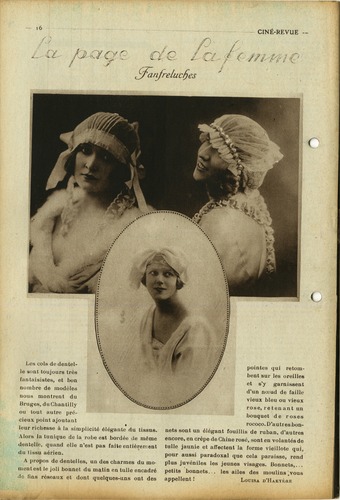

Les cols de dentelle sont toujours très fantaisistes, et bon nombre de modèles nous montrent du Bruges, duChantilly ou tout autre précieux point ajoutant leur richesse à la simplicité élégante du tissus. Alors la tunique de la robe est bordée de même dentelle, quand elle n’est pas faite entièrement du tissu aérien.

A propos de dentelles, un des charmes du moment est le joli bonnet du matin en tulle encadré de fins réseaux et dont quelques-uns ont des

pointes qui retombent sur les oreilles et s’y garnissent d’un nœud de faille vieux bleu ou vieux rose, re t en an t un bouquet de roses rococo. D'au tr es bonnets sont un élégant fouillis de ruban, d’autres encore, en crêpe de Chine rosé, sont en volantésde tulle jaunie et affectent la forme vieillote qui, pour aussi paradoxal que cela paraisse, rend plus juvéniles les jeunes visages. Bonnets,... petits bonnets... les ailes des moulinsjvous appellent! Louisa D’HAEvèaE