Programme from 29 Apr. to 4 May 1922

Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#412

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet

LE PNEU TRIOMPHATEUR

pour CAMIONS AUTOS MOTOS —VELOS £ — —VOITURES —

VEii • mp

[DEPOSITAIRE!

= POUR LA

BELGIQUE =1

C.FRANCK

8 RUE DE LA! -MABME-

BBUXEUE5

Agent général pour la Belgique:

G. FRANK, 8, rue de la Marne, Bruxelles. Téléph. Br. 180.27

Agents pour les provinces d’Anvers et du Limbourg: \ J. Sl G. KiELBAYt I 14, r- Verchmen, Aater». Tel. I. 7359 |

Agents pour les Flandres Orientale et Occidentale:

A VALCKENERS & B’HEEDENE 1, r.Traversière, Gand.Tél.2693

Qeitrine Opulente

* — eh 2 mois par les Pilules Gallflies. Les Pilules Gaiéginos »ont incomparables pour développer et raffermir les seins, efTacer les saillie» osseuses, combler les salières ei donner à la poitrine des contours harmonieux et séduisants. Elles sont absolument inoffensives et elles réussissent aussi bien chez >a femme que la jeune fi ’e. Traitement facile à suivre en secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mondiale, 65, rue Ant.-Dansaert, Bruxelles. Méfiez-vous des contrefaçons sans vale»;

LIÈGE: Pharm. Goosseiif, 98, rue de la Cathédrale. ANVERS: Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montigny GAND: Pharm. Vergaelen, 4ô, rue des Champs CHARLEROI: Pharm. Sohet, 15, rue de Marcinelle. NAMUR: Pharm. Chisogne, 2, rue Godefroid. MONS: Pharm. Hermans, 19, nie de l’Athénée. OSTENDE: Pharm. Ilalewyck, Place d’Armes, 12.

Les Jolie» Modes présentent mensuellement au prix de i fr. 50 des centaines de modèles des grands couturiers parisiens.

HUILE EXTRA DELFIA

POUR SALADES ET MAYONNAISES

AGENTS GÉNÉRAUX:

8, RUE DU CYPRÈS BRUXELLES

POUR VOTRE DEJEUNER UNE TASSE

CACAO VAN HOUTEN

Pour tout ce qui concerne F Administration, la Rédaction, la Publicité de CINE-REVUE, s’adresser a r Éditeur, M. J. MEU WISS EN, 70 et 12, rue Charles De Coster. — Téléphone L. 1678.

Éditeur: J. FELIX, 20, rue Albert de Lilour, BRUXELLES

a* Anné*. — N’ B. — 1922

Grt

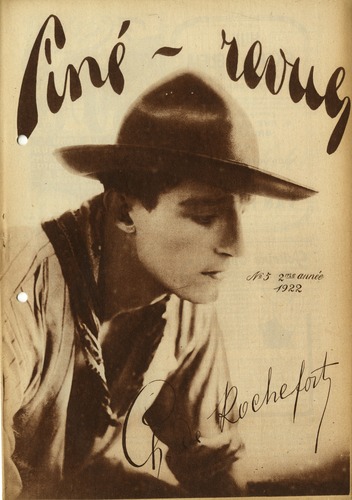

Crjjicl&i belebe de l'eut c Fditeut: J. MBUWISSHN, rue Charles De Coster, JO et 12, Biuxelles. Téléphone L JÖ78 Un Français. Mais non un de ces jeunes (fens quelque peu efféminés et qui ne conviennent que pour les rôles de « jeunes premiers ». Charles de Rochefort n’est pas frais émoulu du Conservatoire, et ne sait ou ne veut pas se présenter sur la scène ou à l’écran, sous des aspects de petit maître moderne gracieux et joliment vêtu à la dernière mode. Non, celui-ci est de la trempe des Mathot, des Roussel, des David Evremont; la vie l’a d’ailleurs rudement trempé et arrivé aujourd’hui, grâce aux études et aux exercices de sport dans la plénitude de ses forces intellectuelles et physiques, il est destiné à rendre de signalés services à l’industrie et à l’art cinématographiques français renaissants. Né en 1887 à Pont-Vendres, Charles de Rochefort fut élevé en Algérie, où son père était directeur de la Compagnie Transatlantique. En 1905, il vint à Paris terminer ses études, mais bientôt — contre le gré des siens — ses dispositions naturelles l’attirent vers le théâtre et le music-hall. Entretemps, notre jeune gars cultive avec ferveur les sports les plus divers: n’est-il même pas proclamé champion dans diverses branches d’athlétisme? Tandis qu’il se forme comme acteur, son physique prend ces proportions et cette élasticité qui feront demain de lui uni interprète idéal pour l’écran. Il y débute d’ailleurs aux côtés de Max Linder et Nick Winter. Mais la guerre vient interrompre ces essais, et de Rochefort met volontairement au service de sa patrie ses moyens, son endurance et ses talents. Le lieutenant de Rochefort connaît, durant les combats près de Verdun, le revuiste Bousquet, le chansonnier Martini, les comédiens Baron et Bonchand, le caricaturiste Mirande et Gaubert, compositeur de talent. Et ces artistes forment un cénacle, où, entre deux attaques, on sait se distraire et se préparer aux travaux de la plume et de la scène d’après guerre. 1919. Rendu à ses préoccupations personnelles, Charles de Rochefort va tourner, pour la nouvelle firme * Galo-Film », la production Marthe, de Henri Kiste-maekers. Puis, engagé par René Navarre, il incarne le rôle de Coranves, dans Impéria. Puis c’est ia série des hommes de loi: l’avocat Rivière, de Fille du Peuple, de M. Morlhon; et le substitut de Margemont, de Gigolette, sous la direction de Pouctal. Enfin, au début de 1 année Une scène du Roi de Camargue, Interprété par Ch.de Rochefort, sous la direction der M. André Hugan. Debout: Renaud (Ch. de Rochefort).

4 dernière ce sont deux créations, épisodiques mais curieuses: dans l'Empire des Diamants, po\xr Léonce Perret, puis dans l’Empereur des Pauvres, pour René Leprince.

L’occasion longtemps attendue par Ch. de Roche-fort d'utiliser à l’écran ses qualités sportives va venir avec /'Artésienne, qu’il tournait l'été dernier (rôle de Mitifio) sous la direction d’André Antoine et Denola.

Après Arles, c'est la Camargue — Saintes-Maries de la Mer, Castelet — où, sous la direction d’André Hugon, il tourne peu après Le Roi de Camargue, de Jean Aicard, qui vient de paraître. En un personnage» taillé vraiment cette fois à sa mesure, Charles de Rochefort a pu employer entièrement ses qualités sportives et dramatiques. On l'a vu là, en de fort belles scènes, lutter de vitesse, de force, d’adresse avec un taureau camarguais et le « tomber » avec l'admirable sang-froid simple des « guardians » les plus réputés.

Charles de Rochefort, surtout après ces deux dernières créations, était tout naturellement de ceux sur qui le choix des réalisateurs américains devait se porter. John S. Robertson, venu tourner en Europe, pour la Cie Paramount d’Amérique, une série de films se déroulant dans le cadre du vieux Continent, ayant terminé Perpétua dont l’action se

passe pour une partie en Normandie, engageait pour son nouveau film le jeune Français.

Commencé dès novembre en Espagne, à Séville et aux alentours, Spanish Jade — c’est le titre du film que J. Robertson tourne d'après un roman de Maurice Hewlett, — vient d’être terminé au studio Paramount d'islington, près de Londres. Dans ce film Charles de Rochefort a pu à nouveau déployer ses qualités de cavalier, et le type de jeune espagnol qu’il y incarne ne manquera pas d’intéresser. Il est probable, d’ailleurs, que Charles de Rochefort tiendra encore à tourner pour les firmes anglaises et américaines.

Faut-il se réjouir de ce que le cinéma anglo-saxon ait pu s’adjoindre le talent d'une vedette française, dont le jeu et les goûts s'adaptent parfaitement aux réalisations de nos amis américains? Sans doute: pourtant, le ciné français parait avoir besoin aussi de la collaboration de jeunes enihou-siastes de la trempe de de Rochefort. Espérons donc aussi qu'après une brillante « tournée » chez nos amis anglais et américains, le vaillant créateur du Roi de Camargue revienne évoluer dans les paysages de ce beau pays de France — le sien — qui ne peut pas encore aujourd’hui se payer le luxe de fournir de talents nouveaux, des pays qui en sont mieux pourvus que lui. M. K.

Comme la langue d’Esope, la mise en scène n est-elle pas la « meilleure et la pire des choses? » Bien ordonnée par un réalisateur au courant de toutes les ressources de la technique, et qui ose, au besoin, tenter d’heureuses innovations pour renforcer l’effet à produire, elle est vraiment le cadre de l'action, dont l’interprétation est l’âme; mais confiée à un néophyte suffisant et imbu de théories qui l'ont peut-être conduit au succès sur les scènes du théâtre, elle ne sera qu’un ensemble inanimé n'ajoutant rien à la vraisemblance de l’action.

C’est qu’en effet la mise en scène au théâtre et la mise en scène au studio, se différencient complètement; il est tel directeur de théâtre, dont l'habileté et le talent se sont maintes fois affirmés dans la présentation de comédies ou de drames, qui n’a nullement réussi à mettre au point de façon satisfaisante un scénario pourtant parfaitement conditionné.

La raison en est qu’à la scène l'action est nécessairement condensée et s’exprime surtout par les récits débités par les acteurs, avec plus ou moins de talent: au metteur en scène à indiquer à l’interprète les poses et les intonations adéquates à son rôle, et les plus propres en à faire saisir le caractère et à impressionner le public. De plus, comme < ’ était d’ailleurs le cas à l’aurore du cinéma, les

décors conventionnels sont presque seuls utilisés au théâtre: le spectateur est habitué à ces visibles trucages et s’est forgé une illusion qui lui fait considérer comme suffisants les murs de toile, les fenêtres peintes à même le décor et le vide invraisemblable des intérieurs.

Il en était de même il y a quinze ans au cinéma. Mais depuis, le public plus exigeant et qui veut que les productions de cet art soient un reflet exact de la vie, plus vraisemblable encore que la vie même, a fait que le facteur « décors » a au ciné, atteint l’importance qu'on lui donne de nos jours. Et de vastes studios ont été bâtis où l’on trouve, non en stuc ou en carton-pierre, mais en la matière où ils sont faits quand on les emploie pour les besoins journaliers, tous les accessoires formant le cadre de l’existence moderne, dans les intérieurs bourgeois, populaires ou paysans, dans les rues, sur les places publiques, sous les latitudes les plus éloignées du globe, aux temps reculés comme de nos jours. Et tout cet appareil est revêtu de couleurs photogéniques qu'il a fallu au préalable étudier en vue de leur rendement sur la pellicule sensibilisée.

Ce sont surtout les Américains qui se spécialisent dans la mise en scène parfaite, ne reculant pas devant des sacrifices considérables de temps et

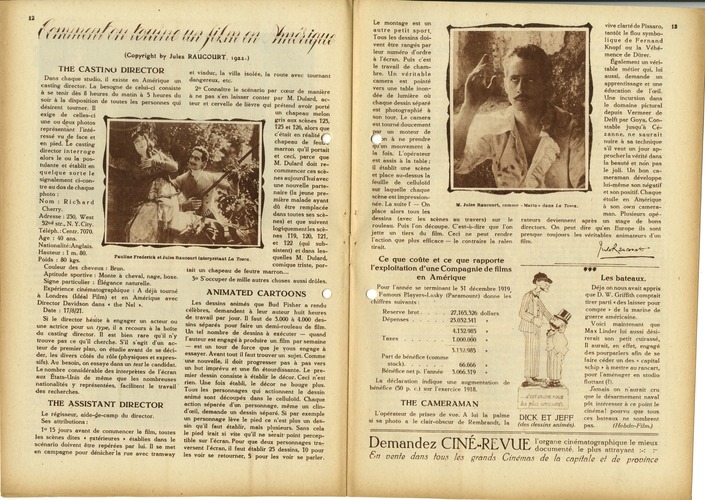

Reconstitution d'une primitive prise de vue, comme elle se pratiquait il y a ta ans. On remarquera l'absence de foyers lumineux, et le fait que l’action se passe devant une unique cloison tendue de papier peint.

d’argent, pour réaliser des ensembles aussi exacts que possible, propres à donner, aux spectateurs, l’illusion complète d’assister par l’écran à des évènements réels, ou à des fantaisies d’une réalité plus impressionnante que ne pourrait l’être la vérité.

Nous ne mentionnerons à ce propos que pour rappel, la dernière production qui nous arriva d'outre Atlantique: cette « Reine de Saba » où nul détail ne fut omis, pouvant blesser les yeux des connaisseurs et archéologues avertis; et ce « Fruit Défendu » interprété à ravir par Agnès Ayres, aux scènes d’un luxe étincelant, satisfaisant toute la soif de fantaisie où se complaisaient nos rêves de dix ans.

Le grand facteur dans la mise en scène au cinéma.

c’est la lumière. Quelle que soit la disposition du * studio > de prises de vues, et les avantages de son exposition solaire, l’intensité des rayons naturels est le plus souvent infiniment insuffisante: il sied dans la grande majorité des cas, d’avoir recours à l’éclairage artificiel dont l’électricité est la source la plus communément employée. Il va sans dire que les appareils ordinaires utilisés dans nos appartements ou sur la voie publique n’y sauraient suffir et qu’il faut avoir recours à des arcs et des réflecteurs compliqués, donnant des rayons lumineux d'une grande puissance et d’une coloration variable.

Il y a d’abord les rampes mobiles, montées sur charriots et d'où s’échappe une lumière intense.

Comparez le tableau ci-contre arec le résultat acquis de nos jours: voici par exemple, une scene e*e passant u«n" un vestibule mi-obscur, mals l'éclairage savamment combiné et les tons photogéniques que revêtent l'escalier. meubles et les vêtements des artistes, ont fait de ce tableautin un ensemble très clair et très vivant.

(Extrait de Veuve par Procuration, avec Marguerite C.lark.j

6 légèrement verdâtre et diffuse; puis, des batteries de tubes verticaux, enfin des lampes de toutes formes et d'intensité diverse, telles les « Bardon » et les énormes phares de 150 ampères et plus, appelés lampes « Sunlight » telles encore les lampes à incandescence d’une force de 3.000 bougies; citons enfin, les « plafonniers », qui se braquent dans tous les sens et sont propres à éclairer les recoins les plus cachés de la scène.

Or, voici comment on o ière, s'il s’agit de prendre un tout premier plan d'acteur, comme c'est souvent le cas dans les productions anglo- saxonnes. On s'apprête à diriger sur le personnage, la presque totalité de l’éclairage dont on dispose: au coup de sifflet du metteur en scène, les manettes sont actionnées, et le malheureux acteur se sent éclairé avec une force variant de 1.000 à 1.500 ampères. Que la scène ne se prolonge pas, car la situation pour notre interprète, aveuglé par cet excès de rayons artificiels ne tarderait pas à devenir insoutenable.

D’ailleurs, après quelques heures de travail, les acteurs soumis à de pareils feux-plus dangereux mille fois que les classiques « feux de la rampe » ont besoin de faire prendre quelque repos à leur rétine s’ils veulent éviter la conjonctivité qui les guette; un décollement partiel ou total de la rétine est un accident grave qui souvent frappe les artistes de cinéma.

A ce propos rappelons que Miss Pearl White, vedette américaine de grand talent, et qui créa « Le Mystère de New - York » souffre à présent d’une affection des yeux causée par les poses prolongées devant les phares de studio; on a même prétendu que la jolie artiste américaine serait de ce fait obligée de renoncer au septième art.

Un aperçu du prix que nécessite pareille débauche de lumière, intéressera sans doute le lecteur. Dans un

studio d’importance moyenne, il faut sacrifier 250 à 300 frs. par journée de travail, rien que pour les frais d’éclairage; en effet, dans un grand studio, une scène importante ne nécessite pas moins que 1.500 ampères; à l’ampère, l’heure revient à 40 frs. ce qui donne bien le chiffre que nous citions plus haut, pour quatre à cinq heures de travail journalier. Voilà donc un éclairage qui

revient au bas mot à 100.000 frs. par an.

A côté de ces frais, il en est de vingt autres espèces qui grossissent d’autant la terrible note à payer par le metteur en scène pour l’élaboration d'un film impor/ tant.

Le théâtre de prises de vues (studio) a dû être loué, à moins qu’il ne s’agisse d'en amortir le coût; puis il faut couvrir les frais de mobilier et de décors. Ajou-tons-y les salaires d’employés et ouvriers (électriciens, peintres, décorateurs, menuisiers, etc.); enfin, les cachets des artistes, interprètes principaux et figurunts; les dépenses occasionnées par les costumes et les accessoires; enfin, le gros cachet d’un ou de plusieurs artistes de marque (dans les films américains, parfois près de dix « stars » de première grandeur jouent ensemble). Tout cela fait boule de neige, et devra être récupéré par la bonne affaire que doit être la vente du film. Il est certain que lorsque la production parvient à s'imposer à l’attention du monde entier, et que. sa vente des deux côtés de. l’Atlantique est assurée, il y a de jolis bénéfices réalisés par le commanditaire. Mais quand le film n’est pas compris ou goûté du public, c’est péniblement parfois qu’on parvient à couvrir les frais de l’entreprise.

Nous démontrerons bientôt aü lecteur quelle somme d’efforts le réalisateu: doit mettre en oeuvre pour at-teindre, avec des ressources relativement minimes, le maximum d’effet à produire. Mahmx.

Miss Pearl WHITE, la talentueuse artiste américaine, dont les yeux ont beaucoup souffert d’être trop exposés a la lumière intense des phares de studio

CE QUE MOUS VERROH S SUR L'ECRAM

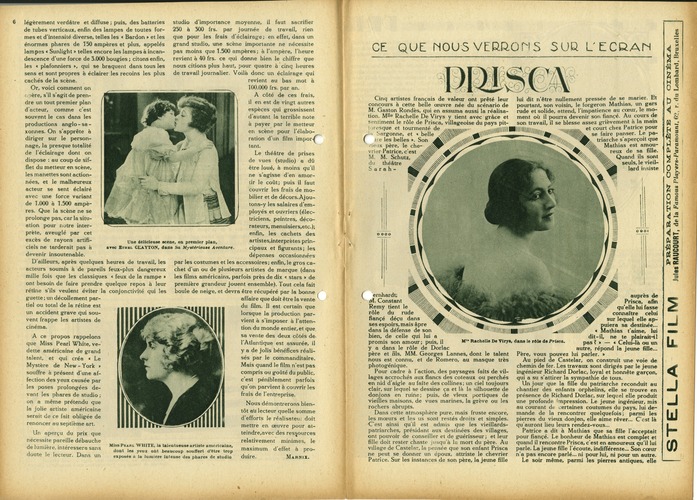

Cinq artistes français de valeur ont prêté leur concours à cette belle œuvre née du scénario de M. Gaston Rondès, qui en assuma aussi la réalisation. M1Ie Rachelle De Virys y tient avec grâce et sentiment le rôle de Prisca, villageoise du pays pitiresque et tourmenté de Sargonne, et « belle tie les belles ». Son ieux père, le che-vrierPatrice, c’est M. M. Schutz, du théâtre Sarahlui dit n’être nullement pressée de se marier. Et pourtant, son voisin, le forgeron Mathias, un gars rude et solide, attend, l’impatience au cœur, le moment où il pourra devenir son fiançé. Au cours de son travail, il se blesse assez grièvement à la main '"il//////////, et court chez Patrice pour se faire panser. Le pa-triarche s’aperçoit que Mathias est amoureux de sa fille.

Quand ils sont seuls, le vieilli lard insiste

ernhardt;

M. Constant Remy tient le rôle du rude fiançé déçu dans ses espoirs, mais âpre dans la défense de son bien, de celle qui lui a promis son amour; puis, il y a dans le rôle de Dorlac père et fils, MM. Georges Lannes, dont le talent nous est connu, et de Romero, au masque très photogénique.

Pour cadre à l'action, des paysages faits de villages accrochés aux flancs des coteaux ou perchés en nid d’aigle au faîte des collines; un ciel toujours clair, sur lequel se dessine ça et là la silhouette de donjons en ruine; puis, de vieux portiques de vieilles maisons, de vues marines, la grève ou les rochers abrupts.

Dans cette atmosphère pure, mais fruste encore, les mœurs et les us sont restés droits et simples. C'est ainsi qu’il est admis que les vieillards-patriarches, présidant aux destinées des villages, ont pouvoir de conseiller et de guérisseur; et leur fille doit rester chaste jusqu'à la mort du père. Au village de Castelar, la pensée que son enfant Prisca ne peut se donner un époux, attriste le chevrier Patrice. Sur les instances de son père, la jeune fille

auprès de Prisca, afin qu’elle lui fasse connaître celui sur lequel elle appuiera sa destinée... « Mathias t’aime, lui dit-il, ne te plairait-il pas î » — € Celui-là ou un autre, répond la jeune fille... Père, vous pouvez lui parler. »

Au pied de Castelar, on construit une voie de chemin de fer. Les travaux sont dirigés par le jeune ingénieur Richard Dorlac, loyal et honnête garçon, qui a su s’attirer la sympathie de tous.

Un jour que la fille du patriarche reconduit au chantier des enfants orphelins, elle se trouve en présence de Richard Dorlac, sur lequel elle produit une profonde impression. Le jeune ingénieur, mis au courant de certaines coutumes du pays, lui demande de la rencontrer quelquefois; parmi les pierres du vieux donjen, elle aime rêver... C’est là qu auront lieu leurs rendez-vous...

Patrice a dit à Mathias que sa fille l’acceptait pour fiançé. Le bonheur de Mathias est complet et quand il rencontre Prisca, c’est en amoureux qu’il lui parle. La jeune fille l’écoute, indifférente... Son cœur n’a pas encore parlé... ni pour lui, ni pour un autre. Le soir même, parmi les pierres antiques, elle

M"‘ Rachelle De Virys, dans le râle de Prisca.

flg

jHUBM Rniiiiiiaiiii PR I SC A,

Blessée, folle de peur, Prisca s’est enfuie. Et la nuit, elle quitte la maison paternelle et rejoint Richard, qui l'attend et l’emmène en auto à la villa qu’il possède, près de la baie Saint-Martin.

Tandis qu’au village de Castelar Patrice est abattu par la douleur et que Mathias entre dans une colère terrible, Richard et Prisca s'installent au bord de la mer.

Prisca a consenti à cet exil, loin de son père, mais elle a fait promettre au jeune ingénieur de respecter ses coutumes. Elle est sa femme devant Dieu, mais

elle ne lui appartiendra qu’après la mort du patriarche.

Les jours passent: rrisca s’est métamorphosée... elle éprouve les plus douces, les plus pures émotions.

mais leur rêve va bientôt finir.

Par un bel après-midi, les amoureux aperçoivent, au large, un magnifique yacht: il porte le riche armateur.

Dorlac, qui, mis au courant des agissements de son fils, lui refuse son consentement au mariage avec cette fille des montagnes. Mais le jeune homme ne veut pas céder, et Dorlac va repartir brouillé avec son fils, quand, au cours d’une dernière entrevue avec ce dernier, à bord du yacht, il parvient à l’y retenir prisonnier, et à quitter la baie. Et rrisca abandonnée sur la grève, tombe désespérée et pleurant. Sôn père, qui a fait des lieues pour la retrouver, la relève et l’emmène à la vieille maison...

Le lendemain, elle revoit Mathias; celui-ci l’accuse d’avoir commis le sacrilège de s’être donnée, avant la mort de son père, et malgré ses serments. Mais il l'aime encore et, impétueusement, l'embrasse. Mais Prisca s’est dressée, tout son être se révolte contre ce baiser. Le forgeron la contraint à s'agenouiller devant lui, il lui brise le poignet et la soulevant dans ses bras, il la

La brûlurt.

retrouve Richard, et le jeune ingénieur chante à son cœur une chanson qu’elle ne connaissait pas encore!

Quelques jours plus tard, un d'.nanche, Castelar célèbre les fiançailles de Mathias et de Prisca. La coutume du pays veut qu’après avoir écouté les paroles des « anciens », la jeune fille remplisse, à l’aide d’une cruche en terre, la coupe de son fiancé!

Prisca a laissé tomber la cruche qui se brise sur le sol et elle s'évanouit; ses yeux avaient rencontré ceux de Richard. Cette cruche brisée est un affreux présage; Prisca... Pauvre Prisca...

Pendant la nuit d'orage qui suit, Prisca s'est accoudée à sa fenêtre. Une ombre passe: c’est Richard qui vient supplier Prisca de s’enfuir avec lui... l'Amour, plus fort que tout, triomphe de tous les préjugés.

La jeune fille veut attendre... C’est qu’elle a décidé de se rendre, le lendemain, chez Mathias. Elle est certaine d’aimer et veut reprendre sa parole. Mais le forgeron refuse, elle lui a donné sa main devant les anciens... elle lui appartient. Prisca a un mouvement de révolte contre cet homme brutal et en se reculant, sa main touche un fer rouge, au milieu de la forge.

Mais le rêve va bientôt finir.

La rencontre à la fontaine..

Pauvre épave...

porte, presque inanimée, vers la forge. Cette main qu'elle lui a donné, qu’elle lui refuse encore aujourd’hui, elle lui appartient et il la consumera sur le brasier. Les cris de la victime, le bruit de la lutte ont attiré le patriarche et les voisins, qui, forçant la porte, pénètrent dans la forge. Il est trop tard! Mathias, ayant brûlé la main de Prisca, a rejeté la pauvre fille contre une enclume où elle s’est fracassé la tête.

S'étant ainsi fait justice, le forgeron, armé d’une barre d'acier, se trace un passage parmi les assaillants, il s’enfuit dans la nuit, tandis que Patrice cherche en vain à ranimer sa fille. Les gars du village se sont élancés sur la piste de Mathias; ils le cernent dans une vieille maison abandonnée et l’enfument comme une bête fauve.

Quelques mois après, Richard Dorlac, qui avait jeté le trouble dans le cœur de la jeune fille, revenait au village de Castelar et ne trouvait plus qu'une tombe pour prier.

Voici donc encore une très belle production française, nous retraçant les mœurs propres à un coin de cette France, source inépuisables d’inspiration et de merveilleux décors naturels. Marnix.

10

CECILE ß DE MILLE

Cecil Blount de Mille, fils de Henry C. de Mille, l’auteur dramatique connu, est né en 1881. 11 commença sa carrière théâtrale en jouant des rôles d'enfant dans la compagnie de son père. A mesure qu’il grandissait il s’intéressait de plus en plus vivement au théâtre, et, à l’âge de dix-huit ans, il écrivit sa première pièce en collaboration avec son frère William. Ceci n’avait pas empêché Cecil de suivre les cours du collège et, quand les deux frères eurent passé tous leurs diplômes, ils se consacrèrent presque complètement à écrire des pièces. Cecil écrivit The Royal Mounted et beaucoup d'autres succès, parmi lesquels Le Retour de Peter Grimm,écrit spécialement pour David Warfield.

Ayant fait ses preuves comme acteur, Cecil B. de Mille

aborda la mise en scène et bientôt Broadway remarqua le travail intéressant de ce jeune homme issu d'une famille d’artistes distingués. II arriva souvent que des metteurs en scène plus âgés eurent recours à ses avis, ainsi qu’à ceux de son frère William, pour raviver par de nouveaux détails le succès d’une pièce dont la renommée déclinait.

Quand le Cinéma n'était encore qu'à sa naissance, les frères de Mille l’accueillirent d’abord sans grand enthousiasme, enveloppés qu’ils étaient par les traditions et l’atmosphère du théâtre. Mais il y a huit ou neuf ans, Cecil de Mille remarqua que les pièces cinématographiques manquaient d’une construction solide et de technique et il en vint à se rendre compte que si ces pièces étaient écrites avec le même soin que les pièces de théâtre, elles auraient une bien plus grande popularité. Cette remarque n otait pas plus tôt faite que prenait corps l’organisation célèbre dans le monde entier de la « Jesse L. Lasky Company. »

En décembre 1913, Cecil de Mille partit pour la Californie afin de tourner son premier film; il n’avait alors qu’une connaissance fort restreinte de la technique du film. Pourtant la première production Lasky fut un gros succès, et toutes celles qui se succédèrent ne firent que marquer un progrès sur la précédente, jusqu’à ce que, finalement, le nom de « Famous - Players Lasky * devienne la marque universellement connue et appréciée.

Cecil B. de Mille entouré de ces collaborateurs masculins; nos lecteurs y reconnaîtront plusieurs des vedettes dont la carrière a été esquissée dans de précédentes chroniques de Ciné-Revue.

Cecil B. de Mille, entouré de ses collaborateurs féminins; on distingue Mae Murray, Gloria Swanson, Eebe Daniels, enfin la plupart des stars de Paramount dont nous avons entretenu précédemment nos lecteurs.

La Compagnie » Lusky », sous la direction de Cecil B. de Mille créa en quelque sorte l’art du film dramatique (pièce cinématogrophiée) qui peut marcher de pair avec le drame parlé et l’Opéra. Ceux qui ont vu à l’écran les productions de Cecil B. de Mille connaissent ses méthodes d’éclairage et de photographie. Une mise en scène des plus

soignées, des scénarios soigneusement choisis, un tact parfait en sont les marques distinctives. Pendant les sept dernières années, Cecil B. de Mille n’a cessé d’étudier minutieusement i'art du film, créant de nouveaux effets et cherchant toujours à atteindre un résultat meilleur.

Cette idée de Génie ne fut qu'une erreur.

U y a quelques Bemaines, nous étions convoqués à la présentation d’un film qui éveilla bien des curoosités.

Les débuts de l’action, quoique féerique, étaient assez dénués d’intérêt.

Tout à coup, on fut stupéfié et l’étonnement de tous passa et devint de l’admiration.

Que s’était-il passél... Tout simplement ceci: on avait eu l’heureuse audace de proleter un fiagment de négatifs qui donna un aspect des plus fantastique à une scène se passant -m pays des rêves.

C’était une trouvaille dont en présence du succès obtenu, l’auteur réclama la priorpé. Par la suite, le metteur en scène déclara que c’était lui qui avait eu cette ingénieuse idée, et, en fin de compte, le photographe en revendiqua l’innovation, disant que le jour où furent tournées ces scènes ni l’auteur ni le metteur eu scène n’étaient présents à la prise de vue.

Pendant longtemps on aurait encore longuement discuté si la vérité n’était, comme toujours, sortie de la bouche d’un enfant ou presque, qui nous a raconté que, la veille de la presentation, le film n’était pas encore moi-té, et, que ce fut à la suite d’un travail hâtivement exécuté que des fragments de négatifs furent insérés au milieu du positif dont le montage n’eut pas le temps d’être vérifié.

Ce qui prouve, une fois de plus, que le hasard est un grand maître dont la collaboration inattendue donne parfois ces heureux résultats auxquels tout le monde a applaudi.

12

(Copyright by Jules RAUCOURT, 1922.)

THE CASTlNU DIRECTOR

Dans chaque studio, il existe en Amérique un casting director. La besogne de celui-ci consiste à se tenir dès 8 heures du matin à 5 heures du soir à la disposition de toutes les personnes qui désirent tourner. Il exige de celles-ci une ou deux photos représentant l'intéressé vu de face et en pied. î.e casting director interroge alors le ou la postulante et établit en quelque sorte le signalement ci-contre au dos de chaque photo:

Nom: Ri c|h a r d Cherry.

Adresse: 230, West 52nd str., N. Y. City.

Téléph.: Centr. 7070.

Age: 40 ans.

Nationalité:Anglais.

Hauteur: 1 m. 80.

Poids: 80 kgs.

Couleur des cheveux: Brun.

Aptitude sportive: Monte à cheval, nage, boxe.

Signe particulier: Élégance naturelle.

Expérience cinématographique: A déjà tourné à Londres (Idéal Film) et en Amérique avec Director Davidson dans « the Nel ».

Date: 17/8/21.

Si le director hésite à engager un acteur ou une actrice pour un type, il a recours à la boîte du casting director. Il est bien rare qu'il n’y trouve pas ce qu’il cherche. S’il s'agit d’un acteur de premier plan, on étudie avant de se décider, les divers côtés du rôle (physiques et expressifs). Au besoin, on essaye dans un test le candidat. Le nombre considérable des interprètes de l'écran aux États-Unis de même que les nombreuses nationalités y représentées, facilitent le travail ’ des recherches.

THE ASSISTANT DIRECTOR

Le régisseur, aide-çle-camp du director.

Ses attributions:

1° 15 jours avant de commencer le film, toutes les scènes dites « extérieures » établies dans le scénario doivent être repérées par lui. Il se met en campagne pour dénicher la rue avec tramway

et viaduc, la villa isolée, la route avec tournant dangereux, etc.

2° Connaître le scénario par cœur de manière à ne pas s'en laisser conter par M. Dulard, acteur et cervelle de lièvre qui prétend avoir porté

un chapeau melon gris aux scènes 123, 125 et 126, alors que c'était en réalité / chapeau de feut, „ marron qu'il portait et ceci, parce que M. Dulard doit recommencer ces scènes aujourd'hui avec une nouvelle partenaire (la jeune première malade ayant dû être remplacée dans toutes ses scènes) et que suivent logiquement les scènes 119, 120, 121, et 122 (qui subsistent) et dans lesquelles M. Dulard, comique triste, portait un chapeau de feutre marron....

3° S'occuper de mille autres choses aussi drôles.

ANIMATED CARTOONS (

Les dessins animés que Bud Fisher a rendu célèbres, demandent à leur auteur huit heures de travail par jour. Il faut de 3.000 à 4.000 dessins séparés pour faire un demi-rouleau de film. Un tel nombre de dessins à exécuter — quand l’auteur est engagé à produire un film par semaine — est un tour de force que je vous engage à essayer. Avant tout il faut trouver un sujet. Comme une nouvelle, il doit progresser pas à pas vers un but imprévu et une fin étourdissante. Le premier dessin consiste à établir le décor. Ceci n'est rien. Une fois établi, le décor ne bouge plus. Tous les personnages qui actionnent le dessin animé sont découpés dans le celluloïd. Chaque action séparée d’un personnage, même un clin-d’ceil, demande un dessin séparé. Si par exemple un personnage lève le pied ce n’est plus un dessin qu’il faut établir, mais plusieurs. Sans cela le pied irait si vite qu’il ne serait- point perceptible sur l'écran. Pour que deux personnages traversent l'écran, il faut établir 25 dessins, 10 pour les voir se retourner, 5 pour les voir se parler.

Pauline Frederick et Jules Raucourt interprétant La Tosca.

Le montage est un autre petit sport.

Tous les dessins doivent être rangés par leur numéro d’ordre à l’écran. Puis c'est le travail de chambre. Un véritable camera est pointé vers une table inondée de lumière où chaque dessin séparé est photographié à son tour. Le camera est tourné doucement ar un moteur de an à ne prendre qu'un mouvement à la fois. L’opérateur est assis à la table; il établit une scène et place au-dessus la feuille de celluloïd sur laquelle chaque scène est impressionnée. La suite? — On place alors tous les

dessins (avec les scènes au travers) sur le rouleau. Puis l’on découpe. C’est-à-dire que l’on jette un tiers du film. Ceci ne peut rendre l'action que plus efficace — le contraire la ralen tirait.

M. Jules Raucourt, comme - Mario** dans La To*ca.

Knopf ou la Véhémence de Durer.

Également un véritable métier qui, lui aussi, demande un apprentissage et une éducation de l’œil. Une incursion dans le domaine pictural depuis Vermeer de Delft par Goya, Constable jusqu’à Cézanne, ne saurait nuire à sa technique s'il veut un jour ap-procherla vérité dans la beauté et non pas

le joli. Un bon cameraman développe lui-même son négatif et son positif. Chaque étoile en Amérique à son own cameraman. Plusieurs opérateurs deviennent après un stage de bons directors. On peut dire qu’en Europe ils sont

presque toujours les véritables animateurs d’un film. r

\3M.cruASer

Ce que coûte et ce que rapporte l'exploitation d'une Compagnie de fdms en Amérique

Pour l’année se terminant le 31 décembre 1919

Famous Players-Lasky (Paramount) donne les chiffres suivants:

Reserve brut.... 27,165,326 dollars Dépenses.... 23.032.341 »

4.132.985 »

3.132.985 »

Part de bénéfice (comme

Bénéfice net p. l’année 3.066.319 »

La déclaration indique une augmentation de bénéfice (50 p. c.) sur l’exercice 1918.

THE CAMERAMAN

L’opérateur de prises de vue. A lui la palme si sa photo a le clair-obscur de Rembrandt, la

...c'est encore, tous Ils plus ùnusunis

DICK ET JEFF

(des dessins animés).

999

Les bateaux.

Déjà on nous avait appris que D. W. Griffith comptait tirer parti « des laisser pour compte » de la marine de guerre américaine.

Voici maintenant que Max Linder lui aussi désirerait son petit cuirassé. Il aurait, en effet, engagé des pourparlers afin de se faire céder un des « capital schip » à mettre au rancart, pour l’aménager en studio flottant (?).

J*amais on n’aurait cru que le désarmement naval pût intéresser à ce point le cinéma! pourvu que tous ces bateaux ne sombrent pas. (Hebdo-Film.)

Demandez CINÉ-REVUE

documenté, le plus attrayant

Sn vente dans tous les grands Cinémas de la capitale et de province

14

NOS ENQUÊTES

L’Etat n’a rien fait encore pour le cinéma scolaire, mais des projets sont à l’étude.

Nous l'avons répété souvent: le cinéma scolaire, instrument didactique dont l'éloge n'est plus à foire, devait avoir sa place dans tous les établissements d’instruction. C est ce que l'on a compris en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, où nombre d’institutions se servent quotidiennement de l’image mouvante. C'est ce que l’on commence à comprendre en France, où un Congrès du Cinéma adapté à l’enseignement vient de se tenir, du 20 au 25 avril, jetant les bases d’une réforme profonde dans les méthodes pédagogiques. Et il est piquant de constater que le Japon, cet empire lointain, tout neuf et un peu inquiétant, qui ne fàit jamais les choses à moitié, a consacré cent vingt millions à l’installation du ciné dans tous les écoles primaires et moyennes... Vous avez bien lu: cent vingt millions!

Mais... que fait-on chez nous? C’est ce que nous avons demandé à ceux qui ont pour mission d’assurer l’enseignement de nos enfants, de les mettre au niveau des progrès réalisés dans le monde, surtout depuis l’invention de la « lampe merveilleuse

A tout seigneur tout honneur. Nous sommes allés voir l’Etat. Nous l’avons découvert dans la personne aimable de M. G. Lockern, attaché au cabinet de M. le Ministre des Sciences et des Arts. M. Lockern se prête, avec la meilleure grâce, à l’interview de l’envoyé du CINÉ-RE VUE.

— A vrai dire, nous confio-t-il, nous en sommes encore aux projets. Je m’en voudrais, toutefois, de passer sous silence une très belle initiative due au ministre des colonies. Celui-ci a fait prendre, au Congo, une série de documentaires destinés à l’enseignement moyen. Les films ont été projetés dans le vaste auditoire à gradins de la place de Londres, à Ixe’les.

— Mais le Ministère des Sciences et des Arts?

— Evidemment, c’est à lui qu’il appartient de donner au cinéma scolaire une impulsion définitive. Je puis vous assurer qu’il n’y a ici aucune prévention contre l’usage de l’écran dans les écoles. M. le ministre Hubert s'y intéresse, au contraire, vivement. Il comprend l’importance du cinéma dans l'enseignement moderne et est d'avis qu'une section devrait être créée, au Ministère, avec mission

d’organiser l'utilisation de .l’écran dans tous les établissements d’instruction de l’Etat. L’enseignement ne peut plus être uniquement livresque, puisque nous avons a notre disposition un instrument qui nous permet de présenter la vie elle-même aux enfants et aux jeunes gens. Pour les cours d’histoire de 1 art, de géographie, do botanique, de zoologie, etc., chaque établissement dévi ait posséder sa salle de vision. D’ailleurs, la salle de vision n'est plus indispensable aujourd’hui. Le < cinéajour », comme son nom i indique, permet de projeter les films en plein air, ou dans une place éclairée, ce qui, au point de vue de la surveillance des élèves, présent/ les plus grands avantages.

— Vers quelle époque pensez-vous que l’on puisse se mettre è l’œuvre?

— Le plus tôt sera le mieux. Mais vous savez que l'État est pauvre, et que M. Theunis. notre argentier national, a inauguré un politique d économie qui laisse peu de place aux innovations.

— L’Étnt ne pourrait-il s’entendre avec les provinces et les communes?

— Sans doute. Nous avons pensé’ que le ministère des Sciences et des Arts pourrait exercer auprès des provinces et' des communes les offices du loueur. Il pourrait acquérir une certaine quantité de documentaires et les mettre à la disposition des établissements d'instruction qui ne dépendent pas de lui, moyennant des droits de location qui couvriraient les frais. Ce serait, du même coup, le moyen, pour les communes modestes, d’organiser, à bon compte, des séances de cinéma scolaire.

« Mais ce sont là des projets. Espérons donc qu’une commission entreprenne, sans tarder, l’étude de cette importante réforme. »

C'est sur ces mots que nous prenons congé de M. Lockern, nous bornant à faire nôtres les vœux qu'il exprime.

M. Theunis comprendra le premier, nous en( sommes convaincus, que l’une des meilleures économies est celle qui consiste à porter tout l’effort sur la formation intellectuelle et morale des jeunes gens qui constituent notre réserve d’énergie.

FRED.

AU CINÉ CLUB BELGE

Une très interessante conférence du talentueux metteur en scène belge, M. 'Henry A. Panijs — dite par M. Jules Valdo — rassemblait, le dimanche 9 avril, au Cinéma des Princes, les membres du Ciné Ciuib Belge.

Le sujet en était « Adolphe Zukor et la Paramount », matière copieuse parmi laquelle le conférencier avait su glaner des généralités et quelques intéressants détails qui intéressèrent vivement les spectateurs. Après avoir esquissé!a tâche de MM. Zu'ko r et Lasky, les principaux metteurs en scène de la Paramount nous furent, présentés, puis quelques-unes des nombreuses vedettes: les noms de

Cecil de Mi lie, Georges Fitzmaurice, "une part, de Wallace Reiid, Gloria Swanson, It s Le Daniels, Mae Murray, etc., sont d’ailleurs déjà familiers aux amateurs de ciné; souligner d’un mot le caractère de chacun d’eux, c’était synthétiser heureusement la connaissance que le public a de ces artistes, compléter son savoir et vivement l’intéresser.

Nos iviives félicitations à M. Remy A. Parijs — dont nous aurons prochainement l'occasion den trete ni r personnellement le lecteur de « Ciné-Revue » — et à son habile porte-parole. M. Jules Valdo.

ÉCH OS

LA STELLA FILM

Ecole du Cinéma

Le mouvement cinégraphique, en Belgique, prend chaque jour une expression plus nette. Depuis F armistice, on a « tourné » dans notre pays une dizaine de films; un studio moderne qui n'aura, dit-on, rien à envier à ceux de Paris, va sortir de terre, près de Viilivorde, cet été, et des banques collaborent à l’essor.

Indéniablement, on se remue. Cela est fort bien, mais il reste è former un noyau d’interprètes pour l’écran belge. En effet, il n'y a pas trois acteurs et actrices einégrarphiques à Bruxelles qui connaissent leur métier. Il faut donc, sans retard, initier les talents latents. La « Stella Film », 62, rue du Lombard, à Bruxelles, vient combler cette lacune en engageant comme professeur du cours clnégraphique iM. Jules Eaucourt, qui a « tourné » en Amérique pour la firme Paramount » aux côtés de Pauline Frederick, iMaë Murray, Marguerite Clark, Mary Miles "Winter, etc.

La «Stella Film» reçoit comme élèves les personnes des deux sexes ayant des dispositions pour ‘l’écran.

Il y a deux cours quotidiens, l'après-midi de 3 à 5 heures et le soir de 8 à 10 heures.

Le programme de M. Raucourt est basé sur l’éducation pratique. Dès sa première leçon, l’élève donne libre cours à son propre tempérament, qui, plus tard, s’équilibre, se résume, se débarrasse en un mot des gestes inutiles et des grimaces, de manière à traduire nettement, sans bavures, l’émotion et la pensée. X.

"LE TOUT CINÉMA,,

Notre confrère Filma nous prie d’informer les intéressés que l’édition 1922 de son annuaire Le Tout Cinéma est à la veille d’être épuisée.

Ceux qui désirent posséder cet ouvrage unique, contenant tous les noms, toutes les adresses, tous les renseignements indispensables aux einémato-graphistes du monde entier, doivent donc se hâter pour passer leur commande aux Publications Filma, 3, boulevard des Capucins, Paris II'.

Prix du volume, reliure de luxe: 30 francs.

Ceux gui veulent une publicité productive s adressent à CINÉ-REVUE.

DFPßF/V/Fßf Ql/Al/TFJf omcâbhi/ t'mPFèntmenl

CONVENABLEMENT

LAVÉ ET

Î02.76

us SSSr

COMMODE

PROPRE

IYGIÉNIQUE

Les légumes VECO comprimés en taBTetles, préparés d’après un nou-veau procédé, sont de

toute première qualité Leur goût, leur arôme et leur valfiur nutritive sont absolument égaux à ceux des légumes frais et ils se IJ5 conservent indéfiniment.

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES ~PT

USIbfES VECO:: Dépôt pour la Belgique: Champ Vleminck, 21, ANVERS

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE

LÉON SOE EN, 21, Champ Y minck, IANVER5

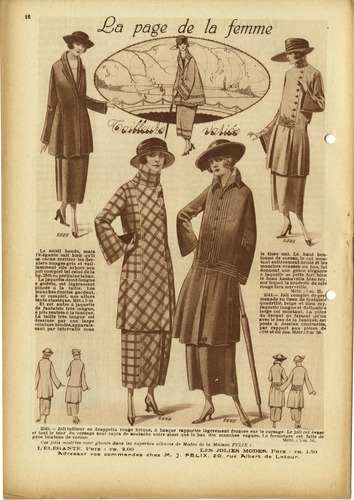

de la femme

Le soleil boude, mais l'élégante sait bien qu’il se cache derrière les derniers nuages gris et vaillamment elle arbore son joli complet tel celui de la flg.2541 eu perllaine tabac.

La jaquette demi-longue à godets, est légèrement pincée à la taille. Les manches droites gardent, à ce complet, une allure toute classique. Mét.ï 5 m

Et cet autre à jaquette de fantaisie très longue, à plis rentrés à la tunique. La taille très longue est dessinée par une large ceinture brodée,apparais-sant par intervalle sous

le tissu uni. Le haut boutonné de corozo, le col montant entièrement brodé et les manches évasées au bas, lui donnent une grâce élégante à laquelle se prête fort bien le beau kashavella bleu roy, sur lequel la broderie de soie rouge fera merveille.

Métr.; 5 m. 25. .

2544.— Joli complet de pro( menade en tissu de fantaisie quadrillé, beige et bleu roy. Jaquette longue et flottante à large col montant. La pièce du devant ne faisant qu’un avec le bas de la tunique, est posée à dessins, contrariés, par rapport aux pièces de côté et au dos. Métr.: 5 m 50.

2545. — Joli tailleur en drappella rouge brique, d basque rapportée légèrement froncée sur le corsage. Le joli col évasé et tout le tour du corsage sont rayés de soutache noire ainsi que le bas des manches vagues. La fermeture est faite de gros boutons de corozo * Métr. : 5 m. 50.

Ces jolis modèles sont glanés dans les superbes alburns de Modes de la Maison FELIX:

L'ÉLÉdANTK. Prix: fr. 2.00 LES JOLIES MODES. Prix: fr. 1.50

Adresser vos commandes chez IA. J. FELIX, 20, rue Albert de Latour.

Manufacture

de Cigares

Em. De Groulard & C

FUMEZ LES CIGARES

Baron Lambermont

Bureau et Fabrique: Impasse Terninck

BRODERIES

DESSINS MODERNES

PERLA.GES, BOUTONS, POINTSCLAIRS. PLISSAGE

SJLN RYCKAERT

RUE RUBENS, 17, ANVERS

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

au ’’DEPOT de FABRIQUE,,

106, RUE CARNOT

Grand c.hoix de

Gabardines, Serges, Velours de laines

Tissus pour Costumes de mariages, etc. GROS et RETAIL

garnitures'5

POUR

Fumoirs, Salons, Boudoirs Chambres àcoucher V erandah Fauteuils - Club

11, Longue rue du Vanneau

J. (près du parc) -

IN T GROOT

L. mum

IN T KLEIN

108, COIîXOTSTRVAT, vroeger 83, Suikerrui

REISARTI EKELEN

Valiezen en Koffers in allen aard

Herstellingen

Huishoudzakken en Schoolbcnoodigdheden - Sportartie-kelen - Plooi-stoelen - Kindervoituren - Speelgoed Wilgen reismanden Stoelen en Zetels in wilgen en riet

VERMINDERDE PRIJZEN VOOR VOLLEDIGE TERRASSEN

Ituitcn »Ile coneiii'entic

..ENGELSCH HOEDEN

VONDELSTR., 19

CAUS

(nabij St. Jansplaats

Koopt nu Uwe STROOI HOEDEN fuïne leus Ziet Etalage

Urb. SPRINGAEL & Co

Telefoon 2 855

Groenplaats, 9, Antwerpen

Specialiteit: Anthraciet bollen 130 fr. de 1000 kil. in kelder. - Deze bollen vervangen op voordee-1 ige wijze de anthraciet die buiten prijs en bijna onverkrijgbaar is op het oogenblik.

Het beproeven is he aannemen.

Kleine keukenbriketten 130 fr de 1000 kil in kelder. - Tout-venant 50%, aan 145 fr. de 1000 kil. in kelder. Buiten concurrentie. — Vette briketten voor werkhuizen en werven.

Kleinhandelaars, vraagt onze prijzen per wagon of per lichter.

WACHT NIET!

KOLEN

Restaurant Verlaet!

ST. JANSPLAATS, 50 Telefoon 5383 Telefoon 5383 j

Specialiteit: Middagmaal 3 fr.

VERMINDERING MET BONS

Zalen voor alle Feestmalen

Aux Fabricants suisses réunis

Nicolas TENSEN

Marché aux Souliers

Montres-Pendules-Réveils

REPARATIONS

...Grand choix de Montres-bracelets...

iis

H GOOSSENS s

141, Chaussée de Malines - 7, Rue de l’Harmonie i

Téléphone 1462

Grande siiéelaliié i voilures de noees f

Automobiles de grand luxe

lkerf4onmT clioiwi et wljlc

1 JAux J/Kodèles élégants 1

14, rue Nationale - 57, rue Bréderocle £ÿ 13, rue des Peignes g

Notre grande spécialité A

Blouses-Robes - Paletots |

Le plus grand choix de la ville l-,

◄ss> S

É Maisons corn, comme étant les moins chères g

-4

:mzn z imiuixxjiiju i u i.,:i lui

COUTELLERIE MERCKX

1, RUE DES MENUISIERS, 1 (Marché aux Souliers)

Couteaux- Canifs - Rasoirs - Ciseaux

COUVERTS EN TOUS GENRES

Orfèvrerie de Molle de Poris

CLUBZETELS

Huis groot van Vertrouwen • Matige Prijzen

GROOTE SPECIALITEIT VAN ROOKZALEN, SLAAPKANIERS, ZITKAMERS, SALONGARNITUREN, ENZ.

Alle Pracht- en Gewone Meubelen — Stoffeeringen in allen aard RIJKE KEUS

CEMC?fircsTRftAT20

7T- High Class Tailors "

GALERIES LEOPOLD

K G. BEHIELS & Co

\ \p 1 Wki Reu Léopold, 77, et i wirnc J Rt S‘ Georges, 132, MARCHANDS TAILLEURS

Spéc. de beaux vêlements sur mesure. Confectionnés, Uniformes, Sport et Deuil

THE LONDON STONE

MEUBELEN en CHAISES-LONQUES

Eet- en slaapkamers in eik en acajou van af 800 fr. tot 2100 fr. Keukeninrichtingen 350 fr. tot 750 fr. Salon- en verandahgar-nituren 250 fr. tot 350 fr. Chafses-longues en beddengoed 75 fr. tot 200 fr. — Geen fabriekwerk — Stevig handwerk.

Rechstreeksche verkoop uit de werkhuizen van

L. VAN DEN WYNGAERT

50, MECHELSCHE STEENWEG, 50

Huis van vertrouwen — Matige prijzen Eerste kwaliteit gewaarborgd

Maison G. Janssens

81, AVENUE D'AMERIQUE, 81

(coin de la rue de la Brèche

ANVERS

Chaussures en tous genres marque “Heath” et “Pinet”

MAROQUINERIE FINE

Réparations soignées

AMEUBLEMENTS

d’Art Moderne

G. THIJS

4, rue van Ertborn

(OPERA FLAMAND)

Moderne Meubelen

PHOTOGRAVEURS SINATEURS

EXECUTION

RAPIDE ET

SOIGNÉE

CoroNA

La meilleure machine à écrire portative

AGENT

59, Rempart S,e Cathérine

(Coin pue Israelites)

Tel. 1622 ANVERS

f1 Garage ALFR. LEYSEN

I Longue rue Van Bloer, 140

Tel. 3551

Excursions, Voyages, Noces, etc. Spécialité de voitures de noces.

Entreprises Gén. d’Electricité

R. RUYSSERS

6. rue Van Maerlant, 6

Tél. 5374

Appareils d’Eclairage Force motrice

Générale des»

FRENCH

RUBBER I WILLARD

P la' pi oi PO VTûC ût Tl 111 -> PPO (TOC K 1 G C t f 1 CI LACS

Georges De Caluwé

Rue de la Herse, 1 3, Eggestraat ANVERS

Prijskamp van den Koning

” C\A/A Kl LEMONADE

UVV AU vr GESTERILISEERD

75.000 îr. prijzen

IEDER verbruiker wint prijs

Leest volletligen uitleg in de dagbladen of vraagt inlichtingen aan de fabrieken van ’’SWAN,, Lemonade, Roodestraat, 2

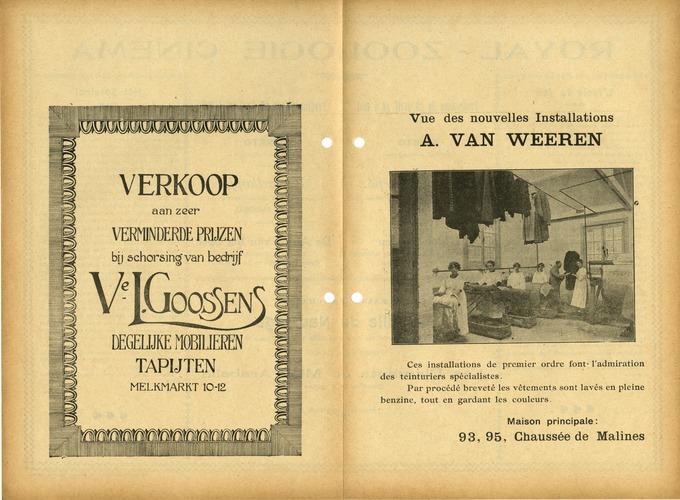

Vue des nouvelles Installations

A. VAN WEEREN

Ces installations de premier ordre font* l’admiration des teinturiers spécialistes.

Par procédé breveté les vêtements sont lavés en pleine benzine, tout en gardant les couleurs.

Maison principale:

93,95, Chaussée de Malines

ROYAL

CINEMA

?IdoIô du Jeu

Mark Hanlon, victime des jeux de hasard, dont il est un fervent, a perdu jusqu’à l’humble cottage qui servait de home à sa fille Molly et à lui-même. Il était venu dans le Far West, quelques années auparavant, et sa vie aventureuse avait aggravé le mal organique dont il était atteint.

Afin de sauver son père, Molly accepte la main d’un aventurier, Kirk le tenancier de la maison de jeux. La cérémonie du mariage terminée, Molly se hâte vers leur cottage afin de porter à son père la nouvelle que leur foyer sera rendu. Trop tard! Mark Hanlon s’était lué.

Comme elle avait conclu le pacte, Molly retourne auprès de l’homme exécré. Mais le masque de bonté, porté par Kirk, tombe rapidement et sa véritable nature apparaît: il oblige Molly à trôner dans le tripot, où son charme attire les joueurs.

Une nuit, un jeune étranger, Miles Rand, visite cet enfer; lorsque Molly le met en garde contre les aigrefins qui l’entourent, un des subalternes de Kirk, surprend ses confidences. Furieux d’avoir été raclé par Rand et ayant à se venger de Kirk, cet homme met le feu à l’antre des jeux.

Rand a sauvé Molly des flammes, et croyant que Kirk a péri, ils se sont épousés. Cependant un jour, Kirk reparaît! Peu après, il est trouvé mort. Rand est arrêté et inculpé d’assassinat. Le jour des débats aux Assises, Molly jure que c’est elle qui a tiré sur Kirk. Kt lorsque, devant la Haute Assemblée, au milieu d’un silence frissonnant, le juge est sur le point de prononcer la condamnation à mort de la jeune femme, un cri trouble la séance; l'incendiaire, Fancier employé de Kirk, avoue que c’est lui le meurtrier!

Rand et Molly trouvant enfin l’apaisement cl le bonheur.

*1* H* Speelhol

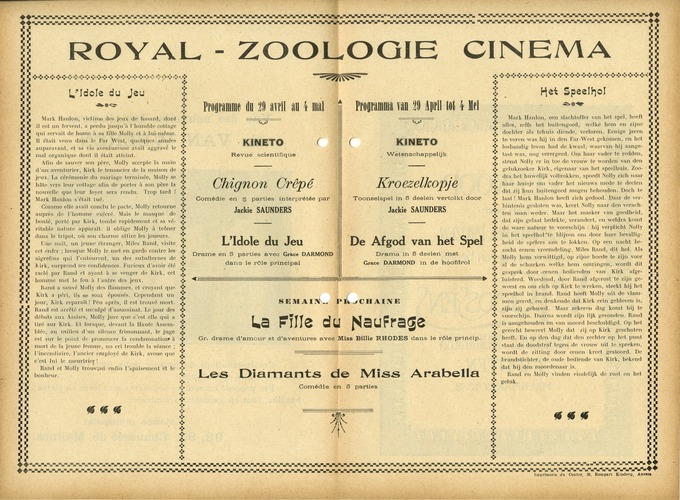

Programme du 2!) avril an 4 mai

- K1NETO

Revue scientifique

Chignon Crêpé

Comédie en 5 parties interprétée par

Jackie SAUNDERS

L’Idole du Jeu

Drame en S parties avec Grace DARMOND dans le rôle principal

Programma van 29 April tot 4 Sri

Wetenschappelijk

Kroezelkopje

Tooneelspel in S deelen vertolkt door

Jackie SAUNDERS

De Afgod van het Spel

Drama In 8 deelen met Grace DARMOND in de hoofdrol

semaiN

jCHAIXE

l*a rille du auFrage

Gr. drame d’amour et d’aventures avec Miss Billie RHODES dans le rôle prineip.

Les Diamants de Miss Arabella

Comédie en 8 parties

Mark Hanlon, een slachtoffer van het spel, heeft alles, zelfs het buitengoed, welke hem en zijne dochter als tehuis diende, verloren. Eenige jaren te voren was hij in den Far-West gekomen, en liet losbandig leven had de kwaal, waarvan hij aangetast was, nog verergerd. Om haar vader te redden, stemt Nolly cr in toe de vrouw te worden van den gelukzoeker Kirk,. eigenaar van het speelhuis. Zoo-dra het huwelijk voltrokken, spoedt Nolly zich naar haar huisje om vader het nieuws mede te deelen dat zij hun buitengoed mogen behouden. Doch te laat f Mark Hanlon heeft zich gedood. Daar de verbintenis gesloten was, keert Nolly naar den verachten man weder. Maar het masker van goedheid, dat zijn gelaat bedekte, verandert, en weldra komt do ware natuur te voorschijn: hij verplicht Nolly in het speelhol'te blijven om door hare bevalligheid de spelers aan te lokken. Op een nacht bezocht eenen vreemdeling, Miles Rand, dit hol. Als Molly hem verwittigd, op zijne hoede te zijn voor al de schurken welke hem omringen, wordt dit gesprek door eenen bedienden van Kirk afgeluisterd. Woedend, door Rand afgerost te zijn geweest en om zich op Kirk te wreken, steekt hij het speelhol in brand. Rand heeft Molly uit de vlammen gered, en denkende dat Kirk erin gebleven is, zijn zij gehuwd. Maar zekeren dag komt hij te \oorschijn. Daarna wordt zijn lijk gevonden. Rand is aangehouden en van moord beschuldigd. Op het gerecht beweert Molly dat zij op Kirk geschoten heeft. En op den dag dat den rechter op het punt staat de doodstraf tegen de vrouw uit te spreken, wordt de zitting door eenen kreet gestoord. De brandstichter, de oude bediende van Kirk, bekend dat hij den moordenaar is.

Rand en Molly vinden eindelijk de rust en het geluk.

Imprimerie du Centre, 26. Rempart Kipdorp, Anvers