Programme from 8 to 13 Oct. 1921

Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#297

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet

CINÉ-REVUE —

Cc4 cxàte4-e4> cLgcmA OL t&ÀC'

BIJOUTIER. Ernest Baugniet, 5, rue de Tabora (rue au Beurre), Bruxelles. Spécialité de pièces sur commande.

AUTOS. Talbot Darracq. (R. Eycken & J. Talboom), 29, rue de la Paix, Bruxelles. Téléphone: 127.94.

AUTOS (Réparation). L’Auto-Mécanique; 10, rue Jules Pranqui, Bruxelles.

PNEUS. Le pneu HEVEA est le pneu triomphateur. Réclamez - le dans tous les garages.

TICKETS, BOBINES, BLOCS-DUPLEX. Ed.

Odry-Mommens, 17, rue d’idalie. Tel. Linth. 63, Bruxelles.

LINGERIE Bichon Sœurs, 269, avenue Rogier Bruxelles.

CORSETS SUR MESURES, Lingerie et Blo

Rachel Van Driessche, 44, rue broussart, Bruxelles.

MODES, Journaux de Modes. Jean Félix, 20, rue Albert de Latour, Bruxelles. POISSONNERIE. Thielemans, 16-18, quai aux Briques. Tél. Bruxelles 8815. HUITRES. Léon Bernard, 7, rue do Tabora (rue au Beurre), Bruxelles, Tel.: 4579. RESTAURANT. A la Renommée, 87, rue Saint-Lazare, Bruxelles, Tel.: 8789. MANUFACTURE DE CHAUSSURES. M. N annan, 79, chauss. de Bruxelles, Forest-Brnx.

Si vous désirez faire de la PUBLICI1 qui soit chaque iour lue dans les principaux cinémas du pays, adressez-vous a

Dents Artificielles - - à tons Prix - -

lue (noossens, êçfyaerb.

Faites et placées pap dentiste spécialiste

Facilités de payement

COflSUliTATlONS:

De 9 à n et de 2 à 5 heures. Le Dimanche, de 9 à 12 heures.

X“ CoroNA-

of/mp/e, nelntJ-tc, tcgce >e,

I7£cVn/teeJ Oe,/uccCJ, h 50.0$0 -in ac/i i/ocJ en ncJagre 50%o nichnd ch en y-ue /eJ cuc/re/.

fyc/nancc /e Ca/àfoauc C.2>/ av/ce

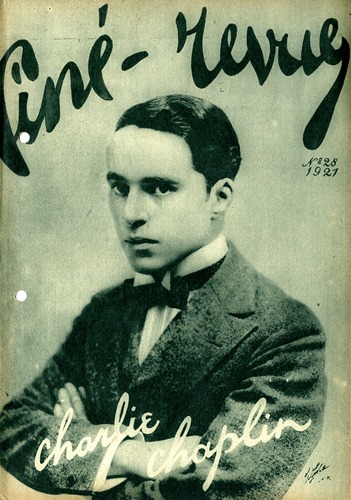

\, f&moJccJ/eJ O ANNÉE. — N3 28. 1921 Tandis que nous écrivons ces lignes, Chariot — ou plus exactement Charlie Chaplin — quitte Paris pour Berlin et peut-être Bruxelles. Nous avons lu à satiété æ la réception que fit Lon- (1res à cet enfant chéri dont la popularité égale le talent: aucun empereur, souverain exotique ou potentat ne connut plus débordante bienvenue. Paris, où le héros du jour ne passa qu’incognito, fuyant l’exubérance peut-être excessive de ses admirateurs et admiratrices d’outre-Calais, ne recueillit de sa visite que quelques classiques interviews, la promesse d’appraître en chair et en os aux délégués de l’Union des Artistes Dramatiques, Lyriques et Cinématographiques, et enlln son adhésion à une représentation au bénéfice de cette œuvre. Puis, une lettre émouvante, parue dans les colonnes de Cinémag azine, et reproduite par la plupart des organes cinématographiques français, fut envoyée à celui dont on connaît la bonté et le cœur généreux. Nous en reproduisons ici une partie: « Il y a, en France, des tout-petits qui ont affreusement souffert de la guerre, de cette guerre victorieuse qui nous laisse meurtris. Ces «petits» souffrent encore; il y a des «kids» qui n’ont plus de papa; d’autres qui n’ont rien ou presque rien pour se vêtir. Il y a des milliers d’enfants que la guerre a fait orphelins et misérables: se sont les enfants des régions dévas tées du nord de la France . Voulez-vous leur donner un peu de joie? Eh bien, consentez à paraître une seule et unique fois devant un écran parisien sur lequel sera projeté un de vos films. Interprétez le le moindre sketch ... Soyez un instant le Chariot du cinéma... et la recette folle que vou» ferez, j’en suis sûr, vous la remettrez aux tout petits « kids » de chez nous. » L. Doublon. Le grand artiste ne pourra rester insensible à de telles instances. Il prêtera son concours à une fête de charité organisée par Miss Ann Morgan, en faveur des orphelins des régions dévastées. Chariot y interprétera un sketch à sa façon. - Voilà qui est bien, puisque ce sont les petits Grtf lütératiuv oSeÂùncçy-Gctuahlty cjjtci&l ireice de Veut ç L/rierruxtc /?Lundro ofehhretir/e u'v&jjdredù ttjflborwmnent cmnuoL

CINÉ-REVUE —

malheureux qui profiteront de l’aubaine, des petits « kids » — comme cel ui que Chariot, dans son dernier film, dont nous entretiendrons plus loin Je lecteur, recueille et adopte, — et qui ont tant besoin de pain, de rire et de bons bécots, depuis que la guerre a passé, laboureuse de villages et tueuse d’hommes. L’appel fait au cœur généreux de Charlie Chaplin a été entendu, voilà qui est bien. Et pourtant, sentez-vous comme nous, lecteurs, qu’il n’eut point fallu dicter « la façon de donner » à l’ami des gosses,' au généreux Chariot. Sans amoindrir en rien les bonnes intentions de M. Louis Doublon, il nous reste un peu de regret de ce qu’elle enlève à son destinataire la spontanéité d’un beau geste...

«The Kid» (le Gosse)

C’est* la dernière production interprétée par Chariot, le petit Jackie Coogan et Edna Pur-viance. Nous ne pouvons mieux faire que de la présenter au public belge, paç l’organe de « Scénario », dont l’opiriion autorisée fait loi:

« Dès le début, le film s’impose par une présentation humaine, vraie, brutale, impressionnante: une présentation Balzacienne. « La Femme... celle qui a commis la faute de croire à l’Amour... et qui sort de l’asile avec l’enfant qu elle1 eut de l’homme dont elle fut le caprice — «L’Homme... un peintre élégant — celui qui esl fier de ce qu’il appelle « son œuvre ». Il a séduit la Femme et, avec sa photo, tombée par mégarde dans le feu, il allume une cigarette. La Femme assiste à un maria-

THE KID

Le dernier lilm de C'Iiarlic Chaplin dan» lequel le laineux comédien s'est Mii'|)a»»é cl atteint aux extrême» limites du vomique et du sentiment

— CINÉ-REVUE

ge... puis ne sachant comment élever l’enfant, elle l’abandonne dans une superbe automobile, avec un mot implorant pitié pour l’orphelin. Mais l’auto est volée par des bandits qui déposent le gosse dans un faubourg, à côté d’une boîte à ordures. A partir de ce moment, le film devient shakespearien: une ragi-eomédie comme eut pu en enfanter le génial Homère Britannique — Chariot, roi des gueux, découvre l’enfant, le regarde, le berce, puis, trop pauvre pour s’en charger, va le replacer où il l’a trouvé. Mais on l’observe: il a peur d’être pris pour un misérable qui abandonne l’enfant... et les circonstances se muuiplient, de telle sorte qu’il doit l’emmener dans sa mansarde, où il l’installe de façon inénarrable, en suspendant à des ficelles une cafetière qui lui sert de biberon.

Cinq ans après, il a dressé le gösse à jeter des pierres dans des vitres, et, suivant à distance l’itinéraire convenu, Chariot-vitrier repose les carreaux et se fait de bonnes journées. Ce petit être est devenu le but de sa vie et il l’adore». Mais le gosse tqmbe malade, l’Assistance Publique s’en mêle. Comme il n’est pas le père, ou lui dénie le droit de s’occuper de l’être qu’il a sauvé et élevé. Affolé, plein de douleur, Chariot lutte désespérément contre ceux qui n’enlèvent l’enfant que par la force, et finit par le leur arracher. Sur ces entrefaites, la mère, devenue actrice, songe toujours au petit abandonné, le remords la ronge, elle se dévoue à tous les petits. Elle avait déjà secouru l’enfant sans savoir que

c’était le sien. Mais le papier jadis écrit par » elle et trouvé par l’Inspecteur de l’Assistance, l’éclaire. Elle retrouve le petit rapporté au commissariat par le surveillant d’un asile de nuit où Chariot a couché avec lui, fuyant la justice mise à ses trousses par l’Assistance publique. Elle le gardera chez elle, et fera partager sa vie à Chariot, digne d’être le papa du « gosse ». -

Ce résumé ne donne qu’une bien faible idée du scénario dans ses grandes lignes; mais le séenario n’est qu’un des éléments du film. La mise en scène émaillée de trouvailles absolument géniales, le jeu incomparable de Chariot, tour à tour irrésistible de drôlerie et angoissant dans la douleur, l’interprétation extraordinaire du « gosse » lui-même, enfant prodige qui est certainement la plus grande révélation de «gosse» qu’il nous ait été donné de voir, le choix du moindre des interprètes, la composition du moindre des personnages, l’observation de multiples détails font de cette œuvre, non seulement du vraisemblable, mais de la vie, la vie même, avec toutes ses laideurs, toutes ses injustices, ses angoisses et ses bouffonneries.: H y a autant de génie dans .le geste de Chariot, obligé de se lever rapidement alors qu’il est nu sous sa couverture, utilisant le trou de cette couverture pour y passer sa tète et se lever d'un bond avec une robe de chambre improvisée, qu’il y en a dans son masque de douleur auprès du « gosse malade » et dans sa déchirante indignation en présence de ceux qui veillent le lui arracher. La photo, pleine de relief et de lumière, auréole cette œuvre dont le découpage est tellement part ait; qu’elle pourrait presque se passer de sous-titres. Il faudrait un volume pour indiquer tout ce qui mérite d’être signalé dans ce film dont chaque scène est une trouvaille, où chaque geste est éloquent, d’où se dégage à chaque minute de l’angoisse ou de l’esprit, mais qui ne nous offre pas un seul mètre de banalité. »

Charlie Chaplin à la ville

et Chariot à l’écran

Qu’on ne s’y trompe pas cependant, ce n’est pas le comique dont toutes les attitudes sont des trouvailles, que nous verrons déambuler sur l’asphalte du boulevard Anspach — si tant est qu’il veuille bien ne pas oublier Bruxelles dans sa croisière à travers les grandes capitales d'Europe. Le monsieur qu’ont fêté Londres, Paris et Berlin, n’a pas dé petite crotte de moustache sous le nez. Il n’a pas de pieds plats, ni ne marche avec les talons en dedans.

Il porte une canne, mais elle n’est pas flexible comme le caoutchouc. Son chapeau est un simple melon, nullement cabossé. Son pantalon n’est ni trop large ni trop long pour sa mo-

CINE-REVUE —

igitt»

deste taille. Pas de jaquette en queue de pie, mais un veston de Colbert sortant du bon faiseur qui se réjouit d’avoir sa clientèle. Nous ne le verrons pas ramasser de gosses près des poubelles, ni ameute? nos paisibles populations par ses façons excentriques. Charlie Chaplin est un personnage considérable autant que considéré...

Evidemment, il eut été infiniment plus drôle de rencontrer le héros avec le physique de l'emploi et de le voir évoluer au vu et au su de tous comme dans les studios. Mais pas plus qu’il n’est permis au simple mortel de voir Sacha Guitry ou Antoine dans les coulisses, il ne nous sera donné de voir le « deus ex-machina » de tant d’hilarants sketchs, avec les allures et la tenue burlesque qui lui ont acquis la célébrité.

Contentons-nous de rappeler en quelques mots le tempérament, le caractère, la manière enfin de celui dont l’apparition sur l’écran déchaîne une tempête d’enthousiasme, de rire ou d’émotion. Comique sans grimaces vulgaires, pourvu d’un regard vif et mesuré, il soumet son jeu à une volonté unique, sans arrêt de la pensée. Il surprend, il amuse, il ordonne, son regard observateur, pourvu d’autorité, semble provoquer la riposte, ses attitudes fourmillent de demandes et de répliques. Sa silhouette n’est pas rigide ni guindée, mais merveilleusement articulée. Il est un comique désopilant, dont pourtant le regard reste doux. Chariot a compris que les mouvements du corps ne sont rien sans les mouvements de l’esprit: de là. son inépuisable imagination qui lui fait parcourir toutes les gammes du grotesque, de l’humour, de la fantaisie sentimentale, de la naïveté profonde et parfois douloureuse. A remarquer aussi combien ce prince des comiques rit peu, ou s’il le fait, c'est avec la main devant la bouche, comme s’il voulait retenir une petite toux sèche. Et c’est ce sang-froid, que Chariot sait conserver à travers les scènes les plus bizarres et les plus clownesques, qui le fait aimer du public, et apprécier même des esprits les plus sérieux.

M. Aulard, professeur à la Sorbonne, n’a-t-il pas* dit de lui: « On voit un homme qui reste maître de lui au milieu des pires accidents et supérieur à la fortune, on rit d’admiration ». Provoquer le « rire de l’admiration », c’est peut-être en effet le secret de, Charlie...

MARNIX.

UN GOSSE

Le premier film dans lequel apparaît, comme étoile, le petit Jack Coogan, découvert par Chariot, qui l’utilisa dans The Kid, sera donné à Londres en octobre.

On annonce que le petit Jack Coogan, qui est âgé de six ans, a signé un nouveau contrat en vertu duquel il recevra un salaire de 10,000 livres par année.

Jack, interviewé par les journalistes, a gravement déclaré que, avec ses économies, il avait acheté à sa mère une limousine et à son père un rasoir. Son rêve est de travailler avec Mary Pickford, devenir un as de l’écran et se retirer à quinze ans .

Ça, au moins, c’est de l’ambition bien calculée.

(C4né-Journal.)

Vue des nouvelles Installations

A. VAN WEEREN

Ces installations de premier ordre font l’admiration des teinturiers spécialistes.

Par procédé breveté les vêtements sont lavés en pleine benzine, tout en gardant les couleurs.

Maison principale:

93, 95, Chaussée de Malines

ROYAL -

JEUNESSE DORÉE

Aline de Pibràc-Belleyne, orpheline dès son bas âge, a été tenue dans une ignorance à peu près complète des choses de la vie au fond du pensionnat religieux où elle a été élevée et qu’elle n’a jamais quitté.

Son grand père paternel, Raoul Belleyne n’a jamais éprouvé le besoin de faire la connaissance de sa petite-fille de la faire venir à la plantation de Grande Riveraine.

Pourtant, un beau jour, Aline, pour la première fois de sa vie reçoit un mot de lui, elle est maintenant en âge de se marier, elle devra le rejoindre au plus tôt pour épouser le mari qu'il lui a choisi. Accompagnée d’une amie de la supérieure elle gagne .Riveraine.

Il faut dire que Raoul Belleyne, en dépit ou plutôt à cause de ses 80 ans, est un grand buveur et possède une cave choisie qui fait son orgueil. Méfiant comme on l’est à son âge il n’est pas satisfait du blindage installé pour défendre le caveau suprême, et dont il a commandé à une Compagnie de Coffres-Fort de la Nouvelle-Orléans une serrure à combinaison que vient de poser un charmant jeune homme, Henri Burke, atteint malheusement d’un effroyable défaut aux yeux du châtelain; c’est un buveur d’eau endurci.

Aline arrivant au château y rencontre Henri Burke et pense qu elle se trouve en présence du « futur » fort élégant ma foi, lui destiné par son oncle. Dans l’obscurité c’est au jeune représentant de la Compagnie des coffres-forts que Mademoiselle de Pibrac a d’abord à faire, à l’insu du grand père, fort occupé dans sa bibliothèque d’Epicure.

Hélas elle est bientôt détrompée. Son oncle lui présente un affreux escogriffe. Onésime Lauriston de Romorantin et lui annonce qu’il a bien voulu l’accepter pour femme. Et par dessus le marché Belleyne veut que les choses aillent rondement.

Il signifie à sa petite fille d’avoir à se tenir prête pour le lendemain. Heureusement la nécessité de réunir un trousseau oblige à consentir quelques délais.

Henri Burke en profile pour éclairer Aline sur ses droits. Elle n’est nullement obligée d’accepter un mari qui lui répugne... Le dimanche suivant, au pardon de la sainte Anne à l’église de Petite Riveraine ils se retrouvent. On danse, et à la faveur d’un tour de valse. Burke risque une déclaration, qu’il a le bonheur de voir agrééer. Aussitôt ils complotent de partir dès le soir en auto pour la Nouvelle-Orléans où ils réuniront leurs destinées devant Dieu et devant les hommes.

Un billot doux contrefait appelle Henri à un rendez-vous de nuit. A l’instant fatal deux hommes cachés derrière les rideaux, attendent.

L’un d’eux serre d’une main la crosse d’un

ProgiiiiiiM iln 8 nu 1:1 uciolire

Gaumont- Journ al

Les Enfants de la Vengeance

Grand drame interprété par Dorothy Gish

JEUNESSE DORÉE

Superbe comédie avec Edith Roberts dans le rôle principal

CINEMA

Programma van $ loi 13 Octolier

De Kinderen der Wraak

Groot drama vertolkt door Dorothy Gish

GULDEN JEUGD

Prachtig tooneelspel met Edith Roberts in de hoofdrol

Semaine prochaine:

Aanstaande week:

LEUR VICTIME » interprétée par Monroe Salysbury HUN SLACHTOFFER » vertolkt door M. SALISBURY

browning. L’autre.... Bien ma foi l’autre, c’est Belleyne qui serre également dans ses doigts... Le porte-cigare de l’impératrice, fameux cadeau que lui offrait Eugénie le jour de sa fête, il y a de cela plusieurs lustres. Et voilà justement ce qui sauve Henri. En tapinois, Aline a pénétré dans le salon, s’est emparée brusquement du précieux bibelot et menace d’en mettre en pièces l’ambre si délicatement ouvragé, au cas ou le moindre mal serait fait à l’élu de son cœur.

Force est de lui céder. Momentanément du moins. Car l’honneur a de ces exigeances auxquelles on ne peut décemment se soustraire. Un duel a eu lieu, il y a un résultat, un résultat terrible et inattendu... Cet idiot de Dauriston a manqué le représentant des coffres-forts, mais... il n’a pas manqué le porte-cigare de l’impératrice. En étouffant un juron sensationnel, Belleyne se met à sa poursuite tout prêt à l’écorcher vivant. Heureusement un recoin du maquis offre un abri propice. Onésime Laureston de Romorantin s’y engouffre... et Belleyne de revenir bredouille... mais converti à une plus saine compréhension des choses.

GULDEN JEUGD

Aline de Pibrac-Belleyne, van kindsjaren af wees, is om zoo te zeggen in volledige onwetendheid des levens gehouden, in het klooster waar zij opgevoed werdt en nimmer verlaten heeft. Haar grootvader Raoul Belleyne heeft het nooit noodig geacht met zijn kleindochter kennis te maken, en haar op zijn landgoed te Grande Riveraine te ontbieden.

Doch op een schoone dag ontvangt zij, voor de eerste maal, een schrijven van hem. Zij is in ouderdom om te trouwen, en moet hem zoo spoedig mogelijk vervoegen om den man te huwen welke hij voor haar koos. Van eene vriendin der zuster-overste vergezeld, vertrekt zij naar Riveraine.

Raoul is een groote drinker en bezit een goed gevulden kelder. Wantrouwig zooals ieder menscli op zijn ouderdom, is hij niet tevreden over de afsluiting van zijnen kelder waarvoor hij een bijzonder slot in een brandkastenfabriek van Nieuw Orleans heeft laten maken, en welke juist een jongen man, Henri Burk, is komen plaatsen. Deze is echter, in de oogen van den kasteelheer, door eene verschrikkelijke kwaal aangetast, namelijk: hij drinkt niets anders dan water.

Op het kasteel gekomen ontmoet Aline er Henri Burke en denkt dat hij haar toekomstig echtgenoot is. En in het geheim ontmoeten zij elkander dikwijls. Haar oom echter, stelt haar een lummel Onesime Laurilzen de Romorantin voor, zeggende dat deze, haar wel voor vrouw wil'nemen. Hij vei-wittigd zijne kleindochter dat zij zich voor s’ anderdaags moet gereed houden. Gelukkiglijk, is hij, om eene kudde te kunnen samenstellen, gedwongen eenigen uitstel te verleenen.

Henri Burke maakt er gebruik van om Aline van hare rechten op de hoogte te brengen. Zij is niet gedwongen iemand voor man Ie nemen welke haar niet, aanstaat. Des volgenden dag vinden zij elkander in de kerk van Petite Riveraine terug. Er wordt gedanst, en Burke doet haar zijne liefdesverklaring, welke dan ook aangenomen wordt. Zij besluiten van ’s avonds voor Nieuw-Orleans te vertrekken waar zij zich voor het leven zouden verbinden. .

Maar dan komen de twee ouden tusschen beide. Ongerust zijnde de verloofde niet tc zien terugkomen, zetten zij haar achterna en vinden ze in eene herberg le Petite Riveraine. Belleyne raadt zijnen toekomende schoonzoon aan de wetten der liefde en der jeugd toe te geven; doch Lauritzen is koppig. Hij eischt zijne vrouw en daagt Burke uit.

Een nagemaakt briefje vraagt Henri eene samenkomst voor den nacht.

Twee mannen verschuilen zich achter de gordijnen. De eene heeft een browning in de hand; de andere... het is Belleyne heeft ook... de cigaren-koker welke de keizerin Eugénie hem schonk... in de hand.

In het salon gekomen, maakt Aline zich van het voorwerp meester, en bedreigd hem het in stukken te slaan; zoo er het minste leed aan den uitverkorene baars harten gedaan wordt. Hij is gedwongen loe te geven; tijdelijk toch; want de eer heeft van die vereischten waaraan men zich niet kan ontrekken. En zij ontvangen Burke niet als dief, maar als gentleman.

Een tweegevecht zal, niet tegenstaande het smee-ken van Aline, ’s anderendaags plaats hebben.

Het is dag, Belleyne doet de twee tegenstrevers achter het struikgewas plaats nemen. Daar ziet hij opeens het meisje komen, altijd met den ciga-renkoker in de hand, hij geef! toeken... een... twee... drie... geen uitslag.

Verschooning, er is een uitslag, een onverwachte en verschrikkelijke uitslag. Deze gek van Lau-ritzen heeft Burke gemist, maar heeft den ciga-renkoker getroffen. Een vloek inhoudend zet Belleyne Lauritzen achterna, met het gedacht hem eene goede afrossing te geven. Gelukkiglijk kan hij zich verschuilen en Belleyne moet onverrichter zake terugkomen... maar tot een juister begrip der dingen bekeerd.

Imprimerie du Centre, 26, Rempart Kipdorp Anvers

VENTE

à des

PRIX TRÈS RÉDUITS

pour cessation d’affaires.

ÜOgENS

BEAUX MOBILIERS TAPIS

MARCHÉ AU LAIT 10-12.

lililllSi

CINE-REVUE

« Parfois, cer-» tains êtres supé-» rie urs veulent » s’affranchird’un » joug qui leur » paraît insuppor-» table... Ils n’hé-» sitent plus alors » à faire leur vie » en prenant seu-» lement poïi r » guide leur intel-» ligence et leur » sensibilité. Dan-» gereuseillusion!

» Comme l’ins-» tinct sauvage se veille tout-à-» coup chez le » fauve appri-» voisé, le carac-» tère ancestral » reprend soudain » ses droits dans » le cœur de l'es-» clave qui se » croyait à jamais libéré ».

Ces lignes qui serventdeprélude au drameprésênté par Henri Rousell sont le reflet du drame qui nous est présenté.

Le scénario nous montre une jeune fille de haute naissance dont les longs séjours aux colonies ont éveillé le goût d’une vie large et indépendante, loin du traditionnalisme hour-geois de notre civilisation. Un jeune caïd, ouvert aux idées européennes, lui offre d’être son épouse unique; elle l’agrée, et ils partent malgré les parents de la jeune fille dans l’admirable contrée habitée par la tribut de l’Arabe.

Trois années passent ainsi, mais le Maure ne peut lutter contre sa nature. Sans qu’il le veuille, son amour pour l’unique épouse s’est amoindri, et dès lors commence pour cette femme, aujourd'hui mère, une âpre lutte pour garder sa liberté. Entretemps, la lutte entre les Chrétiens et lesMaures a repris avec une nouvelle ardeur, l’héroïne se voit accusée de trahison par son mari, dépossédée de son enfant, et presque délivrée de cette existence de douleur de la main de celui qui lui jura protection et fidélité. Mais lesRou-misviennents’em-parer du campement maure, et le caïd désarmé s’enfuit seul à cheval, dans les solitudes immenses.

Gisèle d compris à présent que son rêve d’indépendance était vaniteuse folie, et la barque de sa vie suivra donc le courant ordinaire. Ses jours cependant connaîtront encore le bonheur aux côtés d’un cœur plus fait pour la comprendre.

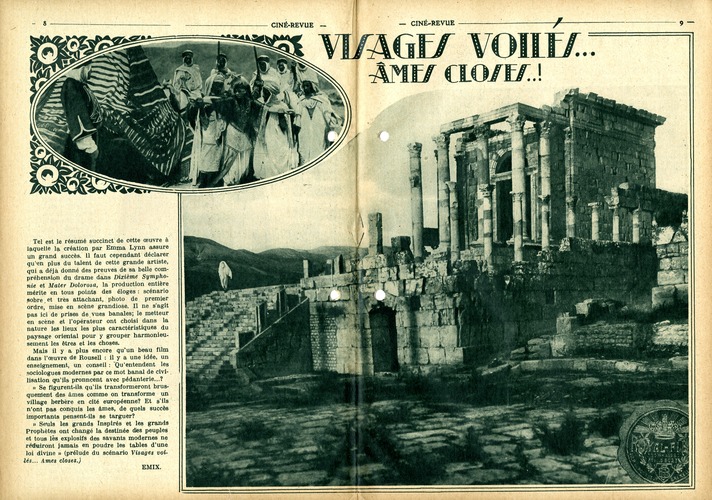

CINÉ-REVUE — — CINÉ-REVUE 1-JL_

WAGET VOUEf.:

AMIf OSMlfJ

Tel est le résumé succinct de cette œuvre à laquelle la création par Emma Lynn assure uh grand succès. 11 faut cependant déclarer qu’en plus du talent de cette grande artiste, qui a déjà donné des preuves de sa belle compréhension du drame dans Dixième Symphonie et Maler Dolorosa, la production entière mérite en tous points des éloges: scénario sobre, et très attachant, photo de premier ordre, mise en scène grandiose. Il ne s’agit pas ici de prises de.vues banales; le metteur en scène et l’opérateur ont choisi dans la nature les lieux les plus caractéristiques du paysage oriental pour y grouper harmonieusement les êtres et les choses.

Mais il y a plus encore qu’un beau film dans l’œuvre de Rousell: il y a une idée, un enseignement, un conseil: Qu’entendent les sociologues modernes par ce mot banal de civilisation qu’ils pronncent avec pédanterie...?

» Se figurent-ils, qu’ils transformeront brusquement des âmes comme on transforme un village berbère en cité européenne? Et s’ils n’ont pas conquis les âmes, de quels succès importants pensent-ils se targuer?

» Seuls les grands Inspirés et les grands Prophètes ont changé la destinée des peuples et tous lès explosifs des savants modernes ne réduiront jamais en poudre les tables d’une loi divine » (prélude du scénario Visages voilés... Ames closes.)

EMIX.

10

CINÉ-REVUE —

Le Cinéma aux Champs

Depuis de nombreuses années, on s’inquiète de la désertion des campagnes en faxeur des villes. La Suisse reste toutefois le pays agricole par .excellence, mais chez nous, comme ailleurs, le paysan ne sait pas résister aux attraits trompeurs de la ville.

Que de résolutions ont été prises dams ce sens par le campagnard e tournée dans nos cités. Tout l’attire et le retient: les monuments, les grands magasins, les musées, les spectacles; et, à ce sujet, permettez-moi de vous conter une anecdote.

Un so:ir, dans un .grand café de Genève, nous avons vu à une table voisine de la nôtre un couple, gauche et intimidé, de jeunes paysans. Nous eûmes, vite lié connaissance et comme nous demandions à la jeune mariée — car évidemment c’étaient de jeunes mariés» •— ce qui lui avait plu davantage dans notre ville, la jeune femme en. rougissant un peu et avec un « aceint » délicieux nous répondit: — Oh monsieur! c’est le cinéma; comme c'est beau. Cm a vu des Japonais, puis des riches qui ne s’aimaient pas, pikiis un gros monsieur qui riait et q,ui sautait tout le temps. Et puis on a vu aussi IM. Poincaré tellement bien quo l'aura t cru vivant. Quel dommage qu’on n’ait pas de cinéma chez nous à X! ».

Cet aveu est typique, n’eist-ce pas?

Gageons que le cinéma a été la cause de quelques rurales défections, mais gardons-nous cependant de l’accuser de tous les crimes. .S’il peut inciter à la désertion quelques esprits peu enthousiastes du labeur campagnard, il doit aussi favoriser des retours à la terre maternelle. Sii l’on projetait plus fréquemment dans nos cinémas citadins des films champêtres, peut-être aurions-nous le plaisir d’enregistrer • plus souvent des rentrées triomphales au village abandonné un soir de doute ou sur la foi d’une lettre mensongère d’un ami trop lyrique.

. Et puisqu’il apparaît comme certain que le cinéma exerçe tant d’attrait» sur les masses rurales, pourquoi ne créerions-nous pas le cinéma à la campagne?

De quelle manière?

Il y a deux manières, à notre avis, qui méritent de retenir particulièrement l’attention des intéressés:

A) Le cinéma ambulant;

B) Le cinéma à poste fixe.

La première manière nous semble la plus favorable à tous les points de vue. Elle est en tout cas fort utilisée en France où des entrepreneurs audacieux parcourent depuis des années déjà les bourgs et les villages. Cependant, d’une façon générale, leurs programmes

laissent beaucoup à désirer. Ils se composent, la plupart du temps, de quelques documentaires, de deux ou trois drames ou comédies, films toujours usés, mutilés,.coupés, véritables navets. Toutefois, ces commerçants,, plus avisés que scrupuleux, font des affaires d’or, tant est grand l’attrait de la lampe magique sur le public campagnard.

Nous voudrions, pour notre compte, voir cette idée reprise en Suisse par une société spéciale bénéficiant de subventions cantonales et possédant un stock de films de premier ordre susceptibles d’influencer heureusement dans le sens voulu nos intéressantes populations paysannes.

Un camion automobile ferait très bien l’affaire en l’occurrence. Pas besoin d’un„ nombreux personnel; deux personnes peuvent largement suffire: un chauffeur opérateur et un régisseur, qui1 serait en même temps caissier et, à l’occasion, conférencier.

Comme matériel, nous envisageons quelques mètres de corde et de toile, un écran., la cabine, le groupe électrogène et l’appareil, bien •entendu. L’été, représentations en plein air et payantes — toujours l’hiver, l’on trouverait bien une grange ou un hangar .pour abriter, deux ou trois soirs de suite, l'installation et le public.

Le cinéma â poste fixe, établi à demeure dans une localité, serait également d’une grande utilité, mais pourrait-il couvrir ses frais? Nous en doutons. En-effet, l’achat d’un bon appareil nécessite toujours quelques milliers de francs, installation comprise. D’autre part, il faudrait trouver dans la localité un opérateur consciencieux et surtout avoir les moyens de renouveler ses. programmes fréquemment. Mais alle« trouver les sommes nécessaires dans un village de six ou huit ceints habitants.

A moins que le monsieur du château ne vienne au secours des organisateurs en leur accordant des subventions intéressantes, leur permettant de faire fonctiommer normalement leur appareil. Le droit d’entrée perçu permettrait aussi de couvrir certains frais et de renouveler une fois, ou deux fois par mois les. programmes spécialement étudiés.

Nous aimons à croire que le curé, le pasteur ou le régent se mettraient sans doute volontiers à la tâche et accepteraient très certainement de commenter les films présentés, soit avant, soit après leur passage sur l’écran.

Dans un prochain article nous exposerons notre manière de voir en ce, qui concerne l'organisation des tournées! la composition, des programmes et les moyens, d’intéresser tout particulièrement le paysan aux films qui lui seront présentés.

(« Revue Suisse du Cinéma ».)

F. MARCIGNY.

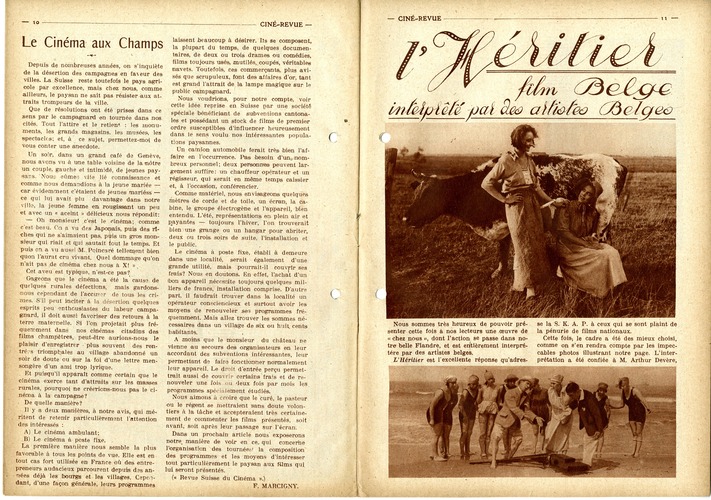

— CINÉ-REVUE

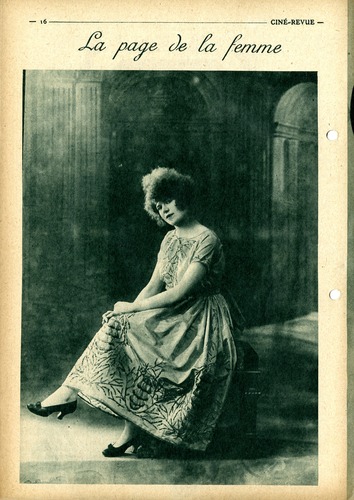

Nous sommes très heureux de pouvoir présenter cette fois à nos lecteurs une œuvre de « chez nous », dont l’action se passe dans notre belle Flandre, et est entièrement interpré-tére par des artistes belges.

L'Héritier est l’excellente réponse qu’adresse la S. K. A. P. à ceux qui se1 sont plaint de la pénurie de films nationaux.

Cette fois-, le cadre a été des mieux choisi, comme on s’en rendra compte par les impeccables photos illustrant notre page. L’interprétation a été confiée à M. Arthur Devère,

notre excellent comique, assisté de MM. Fes-terat et Marchai, ainsi que par Mlles Léon ne Vandamme et Marise Gerlacli, deux futures vedettes, que nous serons toujours heureux de pouvoir applaudir comme le mérite leur jeune talent.

L’action nous présente un brave meunier devenu subitement riche grâce à la mort de son oncle: le voilà propriétaire d’un yacht de plaisance et d’une écurie de course, dont il ne sait trop ce qu’il va pouvoir .faire, lui qui a passé toute sa précédente vie dans son moulin et dans sa coquette maisonnette campagnarde. Son étoile pourtant le met sur le chemin d’un ancien compagnon de classe, qu

est devenu citadin et a acquis un vernis mon-dain grâce au séjour prolongé dans la grande ville. Voilà notre jeune snob promu aux fonctions d’éducateur du nouveau riche, et chargé y de lui faire goûter aux multiples plaisirs que peut procurer la fortune.

Le mentor par occasion se montre à hauteur de sa tâche et notre meunier va d’étonnement en étonnement, puis de désillusion en désillusion: car tout ne semble point rose dans la vie des riches.

C'est au point que la petite sœur de notre héritier, qui a changé en même temp? que son frère sa manière de vivre, ne cesse de regretter le village natal, retenue seulement à la ville par la présence de l’ami de son frère. Le • meunier, lui aussi, reverrait volontiers les champs, les prés et le moulin ou il a passé tant de journées d’heureux labeur; mais il a fait la connaissance d’une jeune fille qui sans doute ne comprendrait pas comme lui l’amour du coin natal, et cela seul le retient dans le nouveau milieu ou l’a entraîné son camarade d’enfance.

Disons cependant bien vite que notre homme s’est trompé, que sa jeune amie se sent comme lui attirée par la belle campagne aux abords du moulin, et que bientôt se comprennent ces deux caractères et ces deux cœurs faits pour s'unir et s'aimer.

Comme On le voit, ç’est là un scénario sans prétention; son interprétation donne cependant lieu à de nombreuses scènes pleines d'intérêt et pétillantes d’humour.

M. Arthur Devère est d’ailleurs un vrai meunier qui n’est à l’aise que dans son moulin, et campe un type de déraciné des plus réussi.

Son garçon meuniery.M. Festerat, a trouvé, comme son « baes », la note juste1 de..§a création. Quant à M. Marchai, ses allures de snob, mondain et sportif, en font une figure très caractéristique. ,

Ces dames méritent au moins autant d’éloges: Mlle Vandamme, dans le rôle de la sœur du meunier, — d’abord sans souci et « en pinçant » très fort pour l’ami de son frère, puis mélancolique, enfin heureuse à nouveau, — a réussi une création très vraie, et que l’on sent très étudiée. Mlle Gerlach, enfin, est une délicieuse princesse que l’on pourrait croire authentique, et qui certainement fera le bonheur du bon meunier.

Pour finir, adressons nos chaleureuses félicitations à la direction de la S. K. A. P. qui nous a montré une fois de plus qu’en Belgi-qué, les bons éléments ne manquent pas et que notre production cinématographique est à même de lutter avec succès avec les meilleurs films étrangers.

EM IX.

— CINÉ-REVUE

INFORMATIONS

« Les Artistes Associés » à Bruxelles

On nous signale que M. Marcel Coppéns a établi 18, rue d’Aremberg, les 'bureaux de la société « Les Artistes Associés », dont il est le représentant en Belgique.

Cette association nouvellement créée à Bruxelles, est destinée à faire connaître au public belge les plus récentes productions des « Big Fours », c’est-à-dire des stars les plus illustres du cinéma américain.

A côté de l’intérêt professionnel que compte l’établissement des « Artistes Associés » chez nous, il y en a un autre, celui des simples amateurs du cinémà, toujours empressés à connaître dans le moindre délai possible le film où triomphent leurs grands ravons.

Parmi ces derniers, Douglas Fairbanks, une des idoles du public dont nos lecteurs liront d’autre part les brillantes aventures, dans le i' Signe de Zoro », se classe ea premier rang.

« La Société Française des films Artistiques »

C’est à M- Braude qu’a été confiée la tâche dè l'installation d’une filiale de la « SocNté Française des Films Artistiques » à Bruxelles; les bureaux sis 34, rue d’Argent, s'ouvriront prochainement.

Voilà qui nous fournira encore une sen1 de jolies productions en perspective, car les •: Films Artistiques » justifient leur nom.

Production Cinématographique Belge

Nous sommes heureux de constater le travail effectué durant cet été. Nous signalons en particulier l’effort fourni par la S. K. A. P., qui va présenter aux exploitants deux films d’un intérêt local considérable, tournés partie à Ostende partie à Bruxelles, avec notre comique national M. A. Devère comme principal interprète, entouré de M. N. Aïn-breville, Festerat, Marchai, et d’une pléiade de jolies femmes.

LE TOUT CINÉMA

Les Editions Filma mettent sous presse Le Tout Cinéma, nouvel annuaire illustré de la cinématographie mondiale pour 1922. Rédigé avec le plus grand soin, cet important ouvrage luxueusement présenté contiendra toutes les adresses utiles du monde cinématographique dans l’univers entier.

L’inscription dans le Tout Cinéma est gratuite pour les professionnels, artistes, producteurs, loueurs, éditeurs, directeurs, fournisseurs, etc.

Envoyez d’urgence noms, adresses et titres aux Editions Filma, 3, boulevard des Capucines, Paris.

tAVIE7Z W0IU// VIU AMU ClirlEMlAv

IDIUIBOIL.

FABIOLA LES BARBARES UN BON COPAIN A CHACUN SON MÉTIER LA LUCILLE LA FEMME SAUVAGE LES BAS DE SOIE LE SINGE TEMPERANT ET TANT D’AUTRES FILMS DE

IL’IUlllVIEILAML F II IL >11 - SINON DEMANDEZ-LES AUX DIRECTEURS DES 40, RUE DES PLANTES CINEMAS OU VOUS AVEZ L'HABITUDE D'ALLER. A BRUXELLES

CINÉ-REVUE —

Partie Officielle

Union Cinématographique Belge

La dernière séance du comité provisoire fut tenue mardi dernier 20 septembre, à 2 h. 1/2, à l’Hôtel Scheers, à Bruxelles, sous la présidence de M. Alex. Strony.

Elle avait réuni: MM. Çh. Havermans, Remy Geerts, Henri Dirks, Sr, Bounameaux, Spanoghe, Couthier, Bodart, R. Serruys, De Jaegher, Huart, F. Goppejans, G. Donckele, Degraeve, Thienpont et Clément Wildiers.

MM. Quaden, Guérin et Declercq s’étaient fait excuser.

Après approbation du procès-verbal de la séance précédente, M. Remy Geerts donna lecture du projet des articles discutés et ad- mis aux précédentes séances.

On passa ensuite à la discussion des derniers articles des statuts.

Il est dès à présent certain que l’Union se composera des diverses sections: loueurs, provinciales et régionales (exploitants), toutes autonomes, qui, elles, seront composées de membres effectifs, honoraires et d’honneur. L’Union aura également des membres correspondans à l’étranger.

Il reste encore un article très Important à discuter et à décider: la date de la constitution définitive de l'Union. Une ultime séance du comité provisoire aura lieu, dans c» but, mardi prochain 27 septembre, à 2 heures précises, au local habituel.

A la séance du comité provisoire de l’U.C.B. tenue mardi 27 septembre à l’Hôtel Scheers, sous la présidence de M. A. Strony, nous- remarquons MM. Henry Dirks Sr, Remy Geerts, Quaden, Jos. Spanoghe, Henry Deprez, De Jaegher, Huart, R. Serruys, Donckele, Bounameaux, ingénieur C. Declercq, Degraeve Thienpont, Clément Wildiers. MM. l’avod . Charles Havermans et Coppejans s’étaient fait excuser.

Après l’approbation du procès-verbal de la séance précédente,,on passe à la discussion des derniers articles des statuts, à laquelle prennent part MM. Strony, Celerts, Dirks, Bounameaux, Deprez, Thienpont, Declercq, Degraeve, Spanoghe, De Jaegher, Serruys.

M. l’ingénieur Clément Degraeve donne lecture d’un projet de réglementation d’un conseil arbitral et de conciliation. Cè projet rencontre l’approbation unanime et M. Degraeve reçoit les plus vives félicitations du président et de M. Bounameaux pour son beau travail.

Le dernier article des statuts étant consacré aux sanctions éventuelles à prendre, il est décidé de convoquer spécialement les loueurs pour samedi prochain à 2 heures afin de connaître leur avis sut ce point.

Les pneus

HLVJ'.A,, sont les triomphateurs.

N’en uzez pas d’autres 364, Longue rue d'Argile, 364

ANVERS

CINE-REVUE

LIQUIDATION

D'ÜN.IMUUOi

PAIRErcZ DE" 0HAUc//üREc

EHL TOUc/- GEhREy

V&/ÏTEZ LE /TAND 'pf

57 ftUCf MARCHÉAOX-POOLEfc/' 57

ßROXErLLE - PR OE LA ßOOR DE/1 PRIX momüJÀ CE JOUR. VENTE LIMITEE; Le cinéma sauveur. La presse soviétique conseille urne nouvelle méthode pour attirer la pitié de tout l’uimvens sur les scènes qui se produisent dans les régions occupées par les affamés: le cinématographe. Les « Nouvelles » écrivent: « Il faut absolument trouver et employer -les moyens les plus forts qui frapperont davantage les étrangers, mais des moyens très laconiques afin qu’ils viennent le plue rapidement possible au secours du peuple affamé. » La « Rosta » dit: « Ce n’est pas suffisant d'entendre parler de la famine, il faut voir de ses propres yeux ces affamés pour n»e plus avoir aucun doute. U faut montrer au naturel les souffrances de ces vieillards et de ces enfants, les villages dévastés et ruinés, montrer tous les laboureurs, les instruments agraires sur leurs charrettes, qui s’enfuient avant que la vague de la mort ne Jes ait atteints. C’est -le cinématographe qui doit renforcer l’idée de venir à notre secours. » Petits trucs peu recommandables. Pour faire taper « à l’œil » son courrier, on fait passer dans Jes journaux une petite annonce demandant une bonne sténo-dactylo. Plusieurs douzaines de postulantes se présentent. Sous prétexte de voir ce qu’elles savent faire, on les -installe devant la machine à écrire pendant une demi-heure, puis on leur déclare qu’on les convoquera à nouveau, et l’on passe à la suivante. Au cinématographe, ou peut -avoir des opérateurs « à l’œil ». Sous prétexte de leur faire apprendre la projection, on fait travailler -les bons bougres en quête d’une, place. Quinze jours après, on les remplace par un autre apprenti. Encore doit-an s’estimer heureux quand on ne vous réclame pas (cela s’est vu, cent francs pour leçons données). Dito pour les musiciens débutants. Pas propre tout cela. (« La Cinématographie française ».) .