Programme from 9 to 14 July 1921

Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#277

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet

La propagande Allemande par le Film

Les Allemands ont trouvé dans le film un moyen de propagande contre leurs ennemis d’hier.

Leur plan consiste à choisir des sujets historiques qui montrent les Aliiés comme des corrompus ou des dégénérés ou dont l’intrigue dépeint les pays autres que l’Allemagne sous un aspect et un jour défavorables. C’est ainsi qu’ils ont filmé les pires épisodes de la Révolution française. Ils ont mis également à l’écran les amours d’Henri VIII d’Angleterre, la vie de saint Patrick, qui fait de l’Irlande une nation martyre. Nul d’ailleurs n’est épargné. L’Italie, l’Espagne, la Hollande, sont visées aussi.

Ces films sont ensuite jetés sur le marché étranger â des gfix dérisoires. Les Etats-Unis ont aussi acheté ces temps derüiers près de trois cents films allemands à bas prix. Mais cette invasion a mis en émoi l’industrie cinématographique américaine et les producteurs de Los Angeles se groupèrent même en un syndicat de défense réunissant tous les travailleurs de l’écran.

Le Lichtbild Buehne, un journal cinématographique allemand semi-officiel, dit que c’était l’idée de Lundendorff de former une puissante organisation d’Etat de propagande par le film, mais que des intérêts privés s’emparèrent de la chose, ne laissant au gouvernement qu’une part financière dans l’affaire.

Le correspondant cinématographique du Daily Express ajoute que si les films allemands reparaissaient sur les écrans anglais, il serait facile de rendre aux « propagandistes » la monnaie de leur pièce; il ne manque pas en Allemagne de a sujets» historiques, la vie de Frédéric le Grand, par exemple, qui ne constitueraient pas précisément pour la Germania une excellente réclame!

Il serait plus simple encore de laisser les films allemands à la porte. Ce qui n’empêcherait pas d’ailleurs de suivre leur exemple, qui ne serait qu’une petite affaire de réciprocité. F, G.

Le cinéma scolaire.

La Ville fait installer un cinéma dans la grande, salle de la bibliothèque centrale de Liège, rue des, Chiroux, pour appliquer à l’enseignement cet; excellent moyen d’instruction qui consiste dans, la projection de vues animées. Cette initiative est, certainement appelée à remporter un vif succès;: elle signifie que l’Administration communale de Liège ne néglige aucune occasion de perfectionner les moyens mis en œuvre pour l’éducation générale de la jeunesse. La collection de films qui sera constituée pour le cinéma scolaire comportera des sujets historiques, scientifiques, patriotiques et coloniaux, dont le défilé sur l’écran fera l’objet d’un commentaire. De véritables leçons seront ainsi données au cinéma, avec un \ profit qu’on ne saurait méconnaître. La salle des Chiroux sera aménagée pour recevoir au minimum trois cents enfants. Inutile de dire que toutes les précautions ont été prises dans le but de réaliser cette installation cinématographique dans les meilleures conditions de confort et de sécurité possibles.

'Le Film de M. Briand.

M. Briand briguerait-il le titre de « premier filmeur de France? » Cette anecdote recueillie par la petite histoire tendrait à le prouver:

Lors de son dernier voyage à Londres, M. Aristide Briand, à l’heure où le bateau allait quitter Folkestone, causait sur le pont avec diverses personnalités françaises et anglaises. Des reporters et des opérateurs de cinéma clichaient et tournaient à qui mieux mieux. Soudain le président, du Conseil s’écria: « A mon tour». Et, se détachant du groupe de ses interlocuteurs, il saisit la manivelle d’un des appareils et filma le groupe des opérateurs!

Verrons-nous projeter en France le « film d t Premier? » Je lui garantis un certain succès de curiosité!

Vitrine Opulente

en 2 mois par les Pilules Galéglnes. Les Pi Iules Gaiéginos sont incomparables pour développer et raffermir les seins, effacer les saillies osseuses, combler les salières ci donner à la poitrine des contours harmonieux et séduisants, Elles sont absolument inoffensives et elles réussissent aussi bien chez la femme que la jeune fille. Traitement facile à suivre en secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mondiale, 65, rue Ant.-Dansaert, Bruxelles. Méfiez-vous des contrefaçons sans valet

LIÈGE: Pharm. Goossens, 98, rue de la Cathédrale I ANVERS; Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montigny G AND: Pharm. Vergaelen, 45, rucjdes Champs. | CHARLEROI: Pharm. Sohet, 15, rue de Marcinelle. NAMUR: Pharm. Chisogne, 2, rue Godefroid. MONS: Pharm. Hermans, 19, rue de l’Athénée. ] OSTEN 1-. harm. Halewyck, Place d’Armes, 12. I

ANNÉE. — N° 15.

1921.

belote de

.

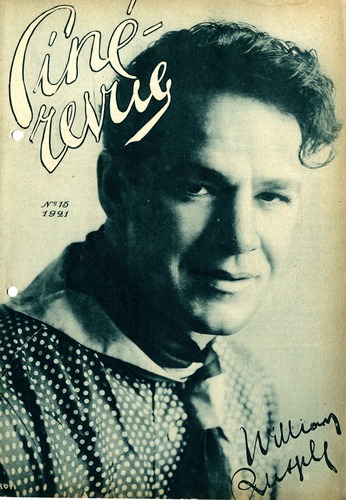

kuiuni JÎt UJnàsrO 5 cfe //6rcurfe i j oh> Veuf ç UUUUUIUIllUUUMlMt jxxaiyanJ. UTfoictrecU. | jzflfeöTMIßmßnt OtUlUßL UIMM Cut littérature c/oloncßf Nous reproduisons en même temps que quelques photographies de ce bel artiste, l’une de celles qui le représentent avec l’une de ses plus admirées camarades de l’écran, Francelia Billington, qui douée d’un physique charmeur, d’un talent souple et enveloppant s’impose par la grâce et la délicatesse et a su conquérir le premier rang parmi les grandes vedettes qui se disputent les faveurs du public. L’apparition de la charmante artiste comme partenaire de William Russel, dans une Situation de tout repos et Jack le boxeur, fut une révélation, et, tout de suite, Francelia Billington obtintparmi les professionnels un succès que le public s’empressa de ratifier William Russel est un bon garçon, un sympathique artiste qui a su rassembler dans Parmi les artistes remarquables qu’il nous a été donné d’apprécier depuis l’apparition sur nos écrans belges de la production américaine, l’un des plus sympathiques est sans contredit William Russel. Dans des films de genres tout différents, nous avons pu admirer, en effet, les merveilleuses qualités sportives que cet artiste joint à un talent qui s’adapte avec la même sincérité aux situations les plus diverses, car si dans certaines il nous a fait rire aux éclats, il a sü dans d’autçes, nous émouvoir jusqu’aux larmes.

CINÉ-REVUE —

son jeu toutes les qualités de bon comédien et d’homme sportif que l’on est en droit d’exiger d’un artiste de cinéma. Avec lui un film s’illumine de son franc sourire et une scène se ressent en gaieté et en humour de la vaillance, de l’adresse et de la finesse de cet incomparable comédien ( que le grand public féminin à adopté et mis à la mode dans tous les bons cinémas.

William liussel a, outre les films que nous signalons plus haut, interprété Le Serment, Une Aventure de Far-West, Mon Gentilhomme batailleur. Le Capitaine au long cours, etc.

LES ARTIFICES DU CINE/AA

Les fanstatnagories de l’écran ont toujours émerveillé petits et grands, et combien ne se creusent-ils pas le cerveau pour s’expliquer corn ment un monsieur peut s’élancer à reculons en de grands bonds fantastiques ou bien encore déambuler tranquillement le long d’une muraille à pic ou arpenter le plus naturellement du monde, la tête en bas, leplafond d’un salon?

Bien avant la découverte du cinématographe, les instruments primitifs qui donnaient l’illusion du mouvement — tels le zootrope de Plateau (1) — expliquaient la raison de ces tracs considérés •comme d’une réalisation merveilleuse, mais cependant très élémentaire. Il suffisait dans le cas du zooTi-ope de renverser tout simplement le sens de rotation pour voir les personnages courir à reculons, la pluie remonter vers le ciel, la fumée se former dans l’air et regagner la cheminée. Des artifices analogues servirent à l’appareil cinématographique une fois réalisé: tout 'bonnement on retournait sens dessus-dessous l’appareil de prise de vues.

Rien n’est changé dans la projection: mais on voit un buveur qui porte à sa bouche un verre vide et le dépose plein; on incline une bouteille sur le verre et le contenu du verre remonte vers la bouleille qui se remplit; un nageur surgit brusquement de l’eau, exécute un

bond gigantesque et se trouve s de ses habits épars: un à un et tent le sol et viennent dans leis mains de notre homme, qui finalement s’éloigne à reculons...

ur le rivage près s vêtements quit-

(1) Voir le n* 1 de Clnc-Iievne: Les Oritrinos du cinématographe.

Pour représenter un personnage gravissant sans aucun point d’appui une paroi verticale, on dispose un décor en conséquence, l’appareil étant tourné à angle droit; pour montrer un personnage marchant sur un plafond, la tête en bas, on peint un décor complètement inversé: l’instrument étant, cette fois, élevé à hauteur suffisante et retourné d’une demi-circonférence.

L’illusion du mouvement accéléré ou ralenti est fourni, à la projection, par une manœuvre adéquate de la manivelle de l’appareil: selon qu’on veut obtenir un mouvement rapide ou lent, on diminue ou on augmente la vitesse de rotation. Dans les appareils modernes, afin que l’opérateur n’att pas à modifier la manœuvre à laquelle il est accoutumé, on dispose généralement d’un mécanisme qui permet de changer les rapports des vitesses entre la manivelle et l’obturation.

Si l’on veut réaliser un mouvement saccadé, on sectionnera le film négatif de manière à supprimer certaines phases du mouvement enregistré. Dans ces conditions, la pellicule positive projettera sur l’écran, par exemple l’aspect hilarant d’un goinfre ingurgitant des aliments avec une vélocité sans seconde, ou bien encore celui d’un buveur avalant coup sur coup

CINÉ-REVUE —

le contenu d’une infinité de verres et de récipients à sa portée.

Le mouvement très ralenti a été appliqué à des recherches scientifiques, et le cinématographe a accompli là des merveilles, en faisant suivre au spectateur un phénomène en réalité insensible à la vue par sa trop lente évolution. Telle est, par exemple, la germination d’un grain de blé; le développement de l’épi; la croissance d’un arbre: les images sont prises à raison de 5 par heure seulement, tandis qu’elles sont projetées à la vitesse normale de 16 par seconde. Aussi les vues scientifiques elles-mêmes sont truquées, mais elles n’en donnent pas moins un enseignement exact puisqu’on est prévenu que l’on a sous les yeux un phénomène reproduit en raccourci.

Veut-on maintenant réaliser des apparitions, disparitions ou transformations soudaines, telle la scène de Faust, où un vieillard se trouve brusquement rajeuni? On procédera par impressions fractionnées, c’est-à-dire que dans l’exemple précité, l’opérateur arrêtera la manœuvre de la manivelle pour permettre à un acteur travesti en jeune homme de se substituer à celui qui figurait le vieillard. Il va sans dire que les autres artistes en jeu doivent conserver rigoureusement

la même altitude durant tout le temps de la substitution.

C’est de la même manière que l’on voit une main invisible peindre un tableau ou modeler une statue: après chaque coup de pinceau ou d’ébauchoir, le peintre ou le sculpteur se retire du champ de l’objectif: l’opérateur ne prend qu’une seule image.

Une des applications curieuses de l’exécution de vues par impressions fractionnées est la composition musicale: sur l’écran de projection d’abord tout blanc, on voit apparaître un trait horizontal, qui s’allonge jusqu’à occuper presque toute la largeur de la surface éclairée; quatre autres lignes parailèlles se dessinent de même, puis c’est une clé de sol qui se montre, exécute quelques pirouettes et vient se fixer à la gauche des cinq lignes parallèles formant une portée de musique. C’est, ensuite, une pluie de notes, blanches, noires, croches ou doubles croches, etc., etc., qui tourbillonnent et finissent par prendre leur place sur la portée de manière à former la notation d’un air de musique. Tout cela est très facile à exécuter et n’exige que du temps et de la patience, mais le spectateur pénétrera rarement le secret du procédé employé; s’il ignore le principe des poses fractionnées.

JL-u. TT-n-m des Jours

Par Paul Max

MŒURS DE LA-BAS

En Amérique, il arrive fréquemment que les gens qui désirent traverser une rue le font de la façon suivanteentre le 25e étage de leur maison et le 25e étage de la maison d’en face, ils font tendre un fil de fer ou une corde, ou une ficelle, ou un fil à couper le beurret ou tout ce que vous voudrez... et ils passent par là.

Bien entendu, ils ne font pas un bond depuis le trottoir jusqu’à la hauteur du 25° étage, ce qui dépasserait tout ce que l’on a vu de plus prodigieux en fait de phénomènes cinématographiques. Non, ils prennent tranquillement l’ascenseur, ils arrivent au 25e étage de la maison qu’ils habitent, ils sortent par une fenêtre, traversent la rue sur le fil, la corde ou la ficelle, disparaissent dans la fenêtre d’en face, prennent le « descenseur » et reparaissent, souriants et tranquilles, sur le trottoir qu’ils désiraient atteindre. Il arrive que deux personnes, saisies à la même minute du même désir, mais en sens inverse, se rencontrent sur le fil, la corde ou la ficelle. Alors, gentiment, ils se saluent, prennent la gauche selon les règlements de la police américaine, et s’en vont, chacun vers son but.

C’est comme ça! Vous ne le croyez pas? Eh bien, je vous l’affirme...ou alors, c’est que lecinéma n’est plus la photographie de la réalité. J’ai vu un

film américain et je souhaite qu’il soit projeté sous vos yeux, qui prouvait indubitablement l’existence de cette coutume. Sans aucun truquage (affirmait le programme) on y voyait des gens traverser une rue de New-York, ou de Chicago ou deSan-Francisco.sur une corde tendue entre deux 250s étages. Et même, ce qui est plus grave, c’est qu’un des personnages ayant rencontré à mi-chemin son mortel ennemi, il en résultait une légère bousculade qui se terminait par la chute de ce dernier. Et comme corollaire à la manière de traverser les rues, il fut prouvé comment on doit faire pour tomber d’un 25° étage sans se faire mal: ouvrir 'son parapluie, tout simplement. Le parapluie élevé (et même très élevé) au grade de parachute flotte gracieusement entre deux zéphyrs et dépose mollement son heureux propriétaire sur le sol.

Cela ne prouve pas que cette manière de faire soit une coutume! vous, écriez-vous.

Evidemment: ce n’est, pas parce qu’un cheval envoie son cavalièr dans un fossé qu’on peut en déduire que les cavaliers ont l’habitude de descendre de cheval la tête la première. Ce n’est pas parce que deux trains entrent l’un dans l’autre qu’on peut en déduire que les voyageurs versent des sommes variées aux guichets des gares pour

CINE-REVUE —

Les pneus Hevea

sont les triomphateurs

N’EN USEZ PLUS D’AUTRES

le seul plaisir de se faire télescoper.

Evidemment, évidemment. Dans le premier cas, c’est un accident, dans le second cas, c’est une péripétie de la vie courante à laquelle notre philosophie commence à nous habituer. Mais ce ne sont pas des coutumes.

A quoi distingue-t-on une coutume? En ce qu’elle n’excite l’étonnement de personne. Par exemple, on ne s’étonne pas de voir les dames montrer leurs mollets dans la rue ou orner leur visage de rouge ou de noir... parce que c’est une coutume. On ne s’étonne pas de voir des messieurs tromper leurs femmes... parce que c’est une coutume.

Une coutume, c’est la vie 'de tous les jours, ce sont les mille et un petits événements sur lesquels on ne se retourne mô -me plus parce qu’on les connaît par cœur.

C’est pourquoi j’affirme que le fait de traverser une rue sur un fil de fer ou de chanvre à hauteur d'un 25e étage est une coutume américaine.

En effet, dans le film qui reproduisait cette vue documentaire, la corde était tendue non pas audessus d’une rue déserte, mais au-dessus d’une artère grouillante de monde, au-dessus de centaines d’autos et de milliers de personnes.

Or, personne, vous entendez bien, personne, ni parmi les automobilistes ni parmi les piétons ne levait le nez pour voir ce qui se passait sur la corde... Chacun vaquait tranquillement à ses petites affaires pendant que des gens se battaient dans les airs et dégringolaient accrochés à un parapluie.

Donc, puisque cette vue était prise sans aucun truquage, c’est que ça se passe tous les jours, c’est que c’est une coutume!

Et j’ai été enchanté de l’apprendre... car dans les grandes rues des grandes villes, la vie des piétons ne tient qu’à un fil... Si ce fil est à 50 mètres de haut, ce sera toujours une chance de plus de n’être pas écrasé.

364, Cottgne rae d’flrgile, Â#V«r j

Pour tout ce qui concerne /’ADMINISTRATION, la Rédaction, la Publicité de CINÉ-REVUE, . s’adresser à l’Éditeur, M. J. MEUWISSEN, rue Charles De Coster, to et 12. Tél. L, 16.78.

— CINÉ-REVUE

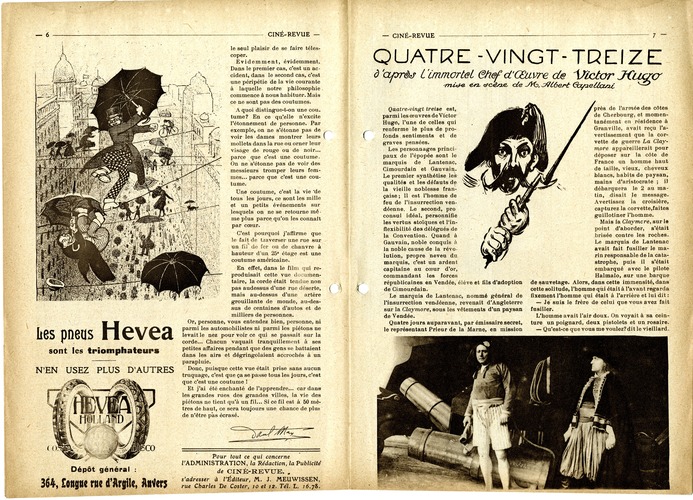

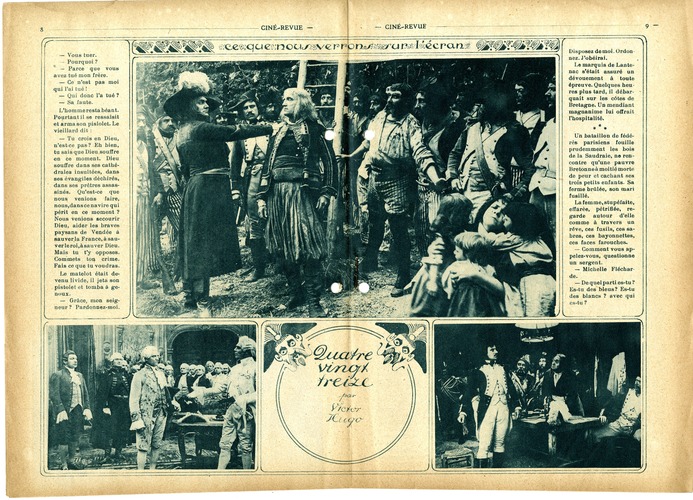

QUATRE -VINGT-TREIZE

â 'exprès i 'immortel &ief d'Œuvre de \Mctor JXiuxjcr

e«. c/cÂae afe JVd. s/7C6ert Gae/aeUcuxC

Quatre-vingt treize est, parmi les œuvres de Victor Hugo, l’une de celles qui renferme le plus de profonds sentiments et de graves pensées.

Les personnages principaux de l’épopée sont le marquis de Lantenac,

Cimourdain et Gauvain.

Le premier synthétise les-qualités et les défauts d la vieille noblesse française; 11 est l’homme de feu de l’insurrection vendéenne. Le second, pro consul idéal, personnifie les vertus stoïques et l’inflexibilité des délégués de la Convention. Quand à Gauvain, noble conquis à la noble cause de la révolution, propre neveu du marquis, c’est un ardent capitaine au cœur d’or, commandant les forces républicaines en Vendée, élève et fils d’adoption de Cimourdain.

Le marquis de Lantenac, nommé général de l’insurrection vendéenne, revenait d’Angleterre sur la Claymore, sous les vêtements d’un paysan de Vendée.

Quatre jours auparavant, par émissaire secret, le représentant Prieur de la Marne, en mission

près de l’armée des côtes de Cherbourg, et momentanément en résidence à Granville, avait reçu l’avertissement que la corvette de guerre La Claymore appareillerait pour déposer sur la côte de France un homme haut de taille, vieux, cheveux blancs, habits de paysan, mains d’aristocrate; il débarquera le 2 au matin, disait le message. Avertissez la croisière, capturez la corvette, faites guillotiner l’homme.

Mais la Claymcre, sur le point d’aborder, s’était brisée contre les roches. Le marquis de Lantenac avait fait fusiller le marin responsable de la catastrophe, puis il s’était embarqué avec le pilote Halmalo, sur une barque de sauvetage. Alors, dans cette immensité, dans cette solitude, l’homme qui était à l’avant regarda fixement l’homme qui était â l’arrière et lui dit:

— Je suis le frère de celui que vous avez fait fusiller.

L’homme avait l’air doux. On voyait à sa ceinture un poignard, deux pistolets et un rosaire.

— Qu’est-ce que vous me voulez?dit le vieillard.

CINE-REVUE —

CINE-REVUE

— Vous tuer.

— Pourquoi?

— Paree que vous avez tué mon frère.

— Ce n’est pas moi qui l’ai tué!

— Qui donc l’a tué?

-T- Sa faute.

L’homme resta béant.

Pourtant il se ressaisit et arma son pislolet. Le vieillard dit:

— Tu crois en Dieu, n’est-ce pas? Eh bien, tu sais que Dieu souffre en ce moment. Dieu souffre dans ses cathédrales insultées, dans ses évangiles déchirés, dans ses prêtres assassinés. Qu’est-ce que nous venions faire, nous, dans ce navire qui périt en ce moment? Nous venions secourir Dieu, aider les braves paysans de Vendée à sauver la France, à sau-verleroi.àsauver Dieu. Mais tu t’y opposes. Commets ton crime. Fais ce que tu voudras.

Le matelot était devenu livide, il jeta son pistolet et tomba à genoux.

— Grâce, mon seigneur? Pardonnez-moi.

Méc r cira.

ÿUtccJre

Disposez de moi. Ordon nez. J’obéirai.

Le marquis de Lante-nac s’était assuré un dévouement à toute épreuve. Quelques heures plus tard, il débarquait sur les côtes de Bretagne. Un mendiant magnanime lui offrait l’hospitalité.

Un bataillon de fédérés parisiens fouille prudemment les bois de la Saudraie, ne rencontre qu’une pauvre Bretonneà moitié morte de peur et cachant ses trois petits enfants. Sa ferme brûlée, son mari fusillé.

La femme, stupéfaite, effarée, pétrifiée, regarde autour d’elle comme à travers un rêve, ces fusils, ces sabres, ces bayonnettes, ces faces farouches.

— Comment vous appelez-vous, questionne un sergent.

— Michelle Fléchar de.

— De quel parti es-tu? Es-tu des bleus? Es-tu des blancs? avec qui

IRoyal - Zoologie Cinéma

ooooo

Programme du 9 ou 14 juillet j Programma van 9 tot 14 Juli

Gaumont-Journal

Les Merveilles du Ski

2° partie

Gaumont-W eekblad

De Wonderen der Sneenw;chaat;en

2e deel

ttS MM

11e épisode: La Cité des Chiffons

M,le Tartarin

Comédie en 5 parties, interprétée par Miss Jackie Saunders

iss mm

IIe episode: De Vodden-Wijk

Mej. Tartarin

Tooneelspei in 5 deelen, vertolkt door Miss Jackie Saunders

Les deux Gramines

Les deux Gamines

Onzième Épisode: LA

Le camion chargé de ballots de chiffons, parmi lesquels se trouve celui qui renferme Chambertin, est amené dans une vaste cour où s’entassent des files de ballots de même apparence. Mais au lieu d’être déchargé avec les autres, celui qui contient Chambertin est déposé devant la porte d’un bureau, celui de .Séphora Bénazer, la fille du fripier.

Comme le lui demande son père, elle consent, non sans répugnance d’ailleurs, à garder chez elle Chambertin, et elle l’enferme, après l’avoir délivré de ses liens, dans un réduit.

Quand le geôlier chargé de veiiller sur lui

CITÉ DES CHIFFONS

apporte son maigre repas, le prisonnier le terrasse, lui prend les clefs, l’enferme, et fuit vers Paris dans la voiture d’un maraîcher, après avoir constaté qu’en fait d’entrepôt de chiffons, Séphora Bénazer dirige une vaste entreprise de pillage des stocks américains.

Arrivé chez lui, il prend un bain assez nécessaire et se couche après avoir rassuré sur son sort iM. de .Bersange.

Et lià-ba.s, à lia Pitié, le médecin qui a opéré la transfusion du sang, murmure, penché sur Manin: „J’ai bien peur que nous ne puissions le sauver.”

11* Episode: DE

De wagen, geladen met de balen .vodden, en waartusschen zich degene bevindt .waarin Chambertin zit, wordt op eene koer gebracht waar ganse he rijen balen van hetzelfde uitzicht opgestapeld liggen.

Maar in plaats van met de andere afgeladen te worden, wordt degene waarin .Chambertin zit, nedergezet onder een gewelf nabij de deur van liet bureel van iMej. .Sephore Benazer, dochter \an den, oudkleerkooper. Zooals vader .het haar vraagt, stemt 'zij, niet izonder tegenzin, erin toe Chambertin 'hij blaar te houden, en, ma hem van zijne banden ontdaan te hebben sluit zij hem op in eene kleine plaats.

VODDEN-WI.TK

Chambertin .blijft er niet lang. .Wanneer de cipier, gelast hem te bewaken, hem zijn schraal eetmaal brengt, .slaagt hij hem ten gronde, ontvreemd hem zijne sleutels, .sluit hem in zijne plaats op, vlucht naar iParijs in den wagen van eenen groentenverkooper.

Tehuis .gekomen, neemt hij een .bad en legt zich te bed, na eerst M. de Bersange over zijn lot gerustgesteld te hebben.

En ginds, in de,,Piété”, is de geneesheer, welke de overstapping van het bloed gedaan .heeft, over M.anin gebogen en murmelt: „Ik vrees sterk dat wij ihem niet zullen redden.”

CINÉ-REVUE

— Je suis avec mes enfants.

— Et ton mari, que fait-il? Qu’est-il devenu?

— On l’a tué?

— Et depuis qu’il est mort, que fais-tu?

—- J’emporte mes petits?

— Où; uches-tu?

— Par terre.

— Qu’est-ce que tu manges?

— Rien, c’est-à-dire des graines de myrtille, des pousses de fougère.

Le sergent se redresse et élève la voix:

—-Camarades, de tout ça je conclus que nous adoptons ces trois enfants-là.

— Vive la République! crient les Grenadiers.

Et le bataillon adopte les trois orphelins et leur

mère et continue sa route conscient de ses nouveaux devoirs.

L'insurrection est devenue formidable, grâce au marquis de Lantenac!; les petites colonnes républicaines se sont fait écraser; les chouans ont gardé en otage les trois enfants, s’imaginant, à la façon dont les bleus; les choyaient, qu’ils doivent être de bonne prise.

Cependant les habiles manœuvres du commandant Gauvain ont acculé le marquis de Lantenac dans son fort, dans la tour (Gauvain, la Tourgue, comme l’appellent les Bretons; il y est cerné par des forces imposantes, il n’a plus qu’à se rendre. L’artillerie a pratiqué une brèche dans le vieux manoir et l’on va- donner l’assaut. Gauvain demande la reddition de la forteresse et promet la vie sauve aux prisonniers, sauf au chef, à condition qu’on rende les trois petits otages. Les chouans refusent et disposent tout pour la lutte suprême; quant aux enfants, ils les placent dans un corps de bâtiment qu’ils veulent incendier au dernier moment. L'assaut est donné, les républicains pénètrent par la brèche Lantenac va tomber aux mains des républicains, quand

un paysan le sauve en lui indiquant un passage secret. En partant, les chouans mettent le feu au bâtimentoù sont enfermés les trois petitsenfants.

Cependant leur mère, blessée par les chouans. Soignée et guérie par un vieux sorcier, elle se met en route demandant partout ses trois enfants. « Allez à la Tourgue» loi disent les paysans. Elle y arrive au moment où les flammes enveloppent l’aile du château où sont ceux qu’elle cherche. Les républicains aussi les ont vu, mais nul moyen, n’existe de leur porter secours, sinon d’enfoncer une porte de fer, solidement cadenassée, et avant, qu’on l’ait renversée, les enfants seront morts.

La mère se lamente en termes si poignants, qu’un homme s’arrête: c’est le marquis de Lantenac.

Il écoute cette mère, qui pleure, et rebroussant chemin, rentre dans la Tourgue, ouvre la ports et délivre les enfants. Stupéfaits, les bleus, qui le reconnaissent, veulent le laisser fuir, mais Cimourdain est là, prend possession au nom de la loi.

L’échafaud est aussitôtdressé devant le château et le marquis, condamné rapidement par une commission militaire, que préside Gauvain, est prévenu qu’il mourra, le lendemain, au lever du jour.

Pendant la nuit, Gauvain se rend au corps de-garde où le marquis est détenu, essuie sans rien dire les reproches que le vieux chef des chouans, lui jette à la figure et, quand il a fini, lui jette et son manteau et son chapeau de soldat. Lantenac accepte et, le lendemain, quand Cimourdain vient chercher sa proie, c’est Gauvain, son fils d’adoption, qu’il trouve à la place du vieux rebelle. Il faut pourtant que force reste à la loi. Gauvain est condamné à mort sur les réquisitions du proconsul, il monte sur l’échafaud préparé pour son oncle. Au moment où le couperet s’abat, un coup de pistolet se fait entendre. Cimourdain s’est brûlé la cervelle.

CINÉ-REVUE

Morm.

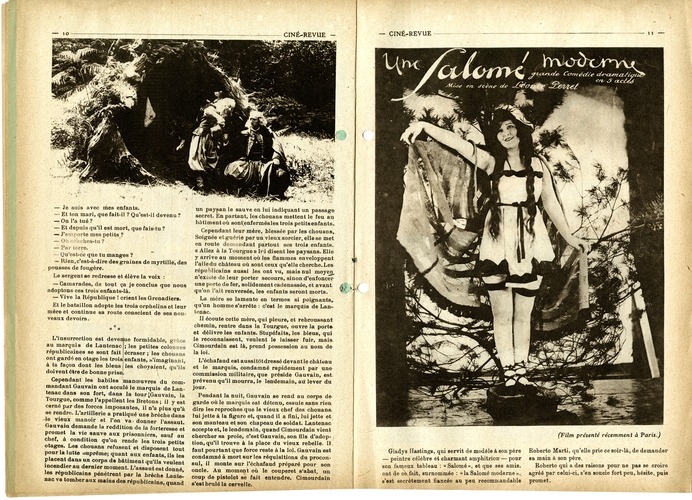

(Film présenté récemment à Paris.)

Gladys Hastings, qui servit de modèle à son père — peintre célèbre et charmant amphitrion — pour son fameux tableau: “Salomé», et que ses amis, ont de ce fait, surnommée: “la Salomé moderne », s’est secrètement fiancée au peu recommandable

Roberto Marti, qu'elle prie ce soir-là, de demander sa main à son père.

Roberto qui a des raisons pour ne pas se croire agréé par celui-ci, s’en soucie fort peu, hésite, puis promet.

CINE-REVUE

retire, Hastings, atteint depuis fort longtemps d’une affectiou cardiaque, s'affaisse et meurt quelques instants après. Salomé se trouve être orpheline et sans fortune; car les dettes paternelles étaient grandes et furent à peine couvertes par la vente des œuvres du maître et de son mobilier.

En un modeste studio. Salomé, pour gagner sa vie, fait de la peinture, et c’est la médiocrité.

Si Vandam aime de plus en plus Gladys, il n’en

Gladys a été remarquée par M. Vandam, riche est pas de même pour Roberto. A présent que la financier et grand amateur de tableaux, lequel ne jeune fille est pauvre, il cherche la rupture et en tarde pas de s’éprendre des charmes de Salomé. trouve le prétexte dans un envoi de fleurs fait par Alors que la soirée prend fin et que chacun se le riche financier.

— CINÉ-REVUE

Abandonnée, Salomé se désespère; puis, finalement accepte de devenir la femme de Vandam.

Quelque temps après son mariage, elle s’éprend de Torrence, le secrétaire de son mari, un brave époux qui se refuse à tromper sa femme et qui adore son fils."

Roberto n’a pas cessé de fréquenter l’hôtel des Vandam. Un jour, profitant de l’absence momentanée de son mari, il pénètre dans les appartements privés de Salomé et exige d’elle le don de sa personne, la menaçant, si elle refuse, de montrer à M. Vandam, les lettres qu’elle lui écrivit jadis.

Une lutte s’engage; Salomé appelle à l’aide; Torrence accourt et corrige le goujat- Mais Vandam arrive; celui-ci demande l’explication de ce pugilat dans les appartements privés de sa femme. Salomé va dire la vérité lorsque Roberto lui montre les lettres; et la malheureuse laisse accuser Torrence d’une lâcheté commise par Roberto. Torrence est immédiatement chassé de l’hôtel, car. pour ne pas perdre la jeune femme, il ne se disculpe pas.

Accablé, désemparé, le pauvre secrétaire erre comme une âme en peine et n’ose pas rentrer chez lui. Sa femme, inquiète de ce retard, téléphone à M. Vandam et apprend ainsi ce qui s’est passé. Quand le malheureux garçon rentre chez lui, il trouve une épouse affolée et décidée à qniter le toit congugal.

Torrence guette Roberto et finit par se trouver en sa présence; comme celui-ci refuse de lui donner justificatiqn, il le corrige d’importance. Mais Roberto appelle à l’aide; les agents accourent et conduisent les deux hommes au poste; là, Roberto, qui a glissé subrepticement des billets de banque dans la poche de Torrence, l’accuse de l’avoir attaqué pour le dévaliser. On le fouille; on trouve l’argent, et le peu chanceux garçon est condnit en prison.

La «Salomé» de Hastings, ayant été abîmée accidentellement, Vandam en fait faire une réplique par un peintre célèbre, et Gladys sert de modèle à nouveau, pendant que Torrence sort de prison, A bout de ressources, mourant de faim et de fatigue, il pénètre chez le peintre, qui cherche un modèle pour poser Jokanaan; celui-ci, enthousiasmé par la tète de ce der nier, lui fait immédiatement prendre la pose.

Salomé et Torrence se trouvent en présence! La colère de l’ex-secrétaire de Vandam est terrible et, deviendrait tragique s’il ne s’évanouissait d’inanition. Pendant que, recommandé au peintre, Torrence est soigné et rappelé à la vie, Salomé retourne à son hôtel; là, face à face avec sa conscience, elle fait un rêve effroyable: Elle est la véritable Salomé demandant à Tétrarque Antipas, la tête de Saint Jean-Bapïiste! Elle revit toute l’histoire de la fille d’Hérodias! Puis sa conscience lui ordonne de réparer tout le mal qu’elle a causé.

Dès le matin, elle se rend chez Mme Torrence et lui fait l’aveu de son ignoble accusation, puis lui jure de lui ramener son mari.

Quelque temps après, les époux Torrence sont réunis et le bonheur entre enfin dans leur ménage. M. Vandam, informé par Salomé de tout le passé donne à son secrétaire, en dédommagement de ses peines, la direction de sa succursale de Chicago.

Roberto veut tenter un dernier chantage vis-à-vis de Salomé, mais il est sévèrement corrigé par Vandam qui lui ôte à jamais l’envie de recommencer.

Quant à Salomé, elle trouve dans l’amour qu’elle éprouve maintenant pour son mari, le bonheur tant de fois cherché.

Cartes Postales VEDETTES

CINÉ-REVUE tient à la disposition de ses lecteurs et abonnés les séries des vedettes de l’écran éditées par Filma, a Paris.

Nous avons publié, dans nos derniers numéros, les noms des soixante cartes constituant les deux premières séries.

La troisième série comprend:

61. Gladys Brokwell

62. Alice Calhoun

63. Tania Daleyme

64. Dorothy Dalton

65. Elsie Ferguson

66. Madge Kennedy

67. Mary Miles (2 pose) 68 Musidora

69. Gina Relly

70. Ruth Rolland

71. Pauline Frédérick

72. Constance Talmadge

73. Norma Talmadge

74. Olive Thomas

75. Madlaine Traverse

76. Rich. Barthlemess

77. Charlie Chaplin

4° pose 78 Jean Dax

79. Douglas Fairbanks

80. Fatty (2s pose)

81. De Féraudy

82. William S. Hart

83. Sessue Hayakawa

84. André Nox

85. Frank Keenan

87. Navarre

88. Prince Rigadin

89. Joë Ryan

90. Robert Walthall

La série, de 30 cartes, indivisible se vend

7.50 francs.

Écrire à Ciné-Revue, 10, rue Charles Decoster Pour les commandes, envoyez le montant par chèque, par poste ou par versement au compte postal Meuwissen n° 46332.

LIGUE NATIONALE BELGE DU CINÉNA

— Bruxelles, le 3 juin 1921.

Monsieur et cher Collègue,

Nous avons l’avantage de vous donner ci-dessous le texte qu’il serait désirable de voit adopter pour la confection des bandes qui doivent être mises en tête des films censurés, en exécution des prescriptions de l’Arrêté Royal du 10 novembre 1920 et conçu en ces termes: « Les films agréés doivent êtres munis, par les intéressés et à leurs frais, d’une bande de 2 mètres au moins, placée en tête du film et mentionnant l’auto-sation accordée par la Commssion, avec sa date et son numéro. »

Titre du film,

Nombre de parties,

Acceptépar la Commission de Contrôle, En date du...

N° carte de contrôle.

Nous croyons pouvoir vous conseiller de mettre cè bout de film immédiatement après le titre générique.

Nous profitons de l’occasion pour vous donner succinctement un compte-rendu du résultat des démarches faites par nos délégués auprès de l’Administration des Chemins de fer, dans le but de faire rapporter la décision qui consistait à voir refuser le transport des films dans les wagons de voyageurs, ou dans les fourgons de baga-, ges, comme cela se pratiquait hier encore. Les délégués n’ont pu faire rapporter la décision; toutefois une certaine atténuation à été obtenue dans son application.

Dès la réception de cette lettre, vous voudrez bien prévenir vos clients de ce qu’ils devi'ont à l’avenir, expédier par express les films enfermés dans un emballage bien conditionné et portant en lettres apparentes la mention: « Matières inflammables»

A condition de faire l’expédition, tant à Ta qu’au retour, au moins une demi-heure «mt l’heure du départ du train qu’ils comptent prendre eux-mêmes, ces films • pourront voyager dans le même train.

Pour pouvoir retirer le colis à la gare d’arrivée, il leur suffira de mettre comme adresse:

Gare de ... Bureau restant.

Et, à leur arrivée à la gare, de se rendre au bureau des colis express retirer leurs films au moyen du récépissé qui leur aura été délivré au moment du départ.

Cela contribuera à jeter une certaine per-burbation, mais les fonctionnaires du ministère des chemins de fer ont fait à nos délégués la preuve que les moyens employés jusqu’à présent l’avaient été en contradiction avec les prescriptions réglementaires.

Veuillez agréer, Monsieur etcher Collègue, l’expression de nos sentiments dévoués.

Le Secrétaire général,

LIGUE NATIONALE BELGE DU CINÉMA

— Bruxelles, le 7 juin 1921.

A Monsieur le Ministre des Chemins de fer. Postes, Télégraphes et Téléphones.

Monsieur le Ministre,

Les membres de la Ligue Nationale Belge du Cinéma prennent la liberté de porter à la connaissance de Monsieur le Ministre des Chemins de fer que la stricte application des prescriptions réglementaires concernant le transport des matières inflammables, au nombre desquelles sont classés les films cinématographiques, est de nature à apporter dans l’exploitation des salles de cinémas une perturbation extrêmement préjudiciable. En effet, la plupart des salles de spectacle terminent leurs représentations le jeudi soir. Les films rentrent le vendredi dans les différents bureaux de location, d’une manière générale installés à Bruxelles, et ces mêmes films doivent repartir le même, jour pour permettre aux nouveaux locataires.de les utiliser à la première séance de ce jour, commençant habituellement vers 14 h. 1/2.

Le trafic des films le vendredi est donc relativement considérable, et le fait, pour un directeur de cinéma de province, d’être mis dans l’impossibilité de se faire accompagner de ses films, tant à l’aller qu’au retour, peut avoir comme conséquence d’empêcher deux établissements de travailler ce jour-là.

Pour ces raisons, les membres de l’Association ont l’honneur de prier Monsieur le Mifiistre des Chemins de fer, de vouloir bien envisagerla possibilité de faire atteler aux trains, circulant le vendredi entre 11 heures et 1 heure, en direction des principales villes de la Belgique, un wagon spécial, dans lequel les intéressés pourraient faire admettre comme bagages les-films cinématographiques, étant entendu que notre Association engagerait tous ses membres à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents, lesquels sont d’ailleurs réduits au minimum, les films étant généralement enfermés dans des bottes en métal.

Dans l’espoir que Monsieur le Ministre voudra bien prendre en considération la justesse de leur requête, ils lui présentent l’expression de leurs sentiments très distingués.

Lk président, Havehmans.

Faire de la publicité dans

Ciné=Revue

c’est, tout en soutenant un journal utile, faire un bon placement, une bonne affaire.

CINÉ-REVUE

Griffon

Demander la notice spéciale pour motos et cycles-cars « GRIFFON » à l’agence générale pour la Belgique et la Hollande: îo, rue Jules Franqui:•*: Bruxelles-Midi :-t

Prix: 4,800 francs.

Prix: 6,200 îranos.

CINÉ-REVUE —

p&Qe de

run e

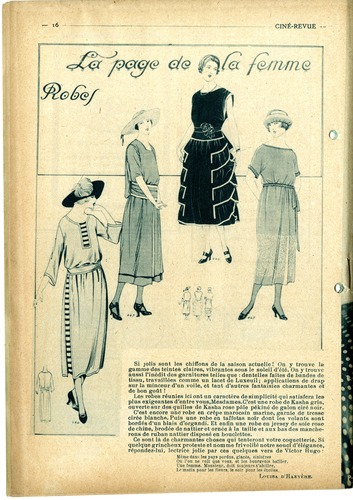

Si jolis sont les chiffons de la saison actuelle! On y trouve 1» gamme des teintes claires, vibrantes sous le soleil d’été. On y trouve aussi l’inédit des garnitures telles que: dentelles faites de bandes de tissu, travaillées comme un lacet de Luxeuil; applications de drap sur la minceur d’un voile, et tant d’autres fantaisies charmantes et de bon goût!

Les robes réunies ici ont un caractère de simplicité qui satisfera les plus exigeantes d’entre vous.Mesdames.C’est une robe de Kasha gris, ouverte sur des quilles de Kasha rose pâle pékiné de galon ciré noir.

C’est encore une robe en crêpe marocain marine, garnie de tresse cirée blanche. Puis une robe en taffetas noir dont les volants sont bordés d’un biais d’organdi. Et enfin une robe en jersey de soie rose de chine, brodée de nattier et ornée à la taille et aux bas des mancherons de ruban nattier disposé en bouclettes.

Ce sont là de charmantes choses qui tenteront votre coquetterie. Si quelque grincheux proteste et nomme frivolilé notre souci d’élégance, répondez-lui, lectrice jolie par ces quelques vers de Victor Hugo: Même dans les pays perdus, glacés, sinistres Où l’on ne voit que vous, et les bourgeois bailler, üue femme. Monsieur, doit toujours s'abiilre,

1.0 matin pour les fleurs. le soir pour les étoiles.

Louisa d’Haevère.