Programme from 21 to 26 May 1921

Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#260

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet

JÉHBSPv

fiy

rxg

CINE-REVUE

Jlacvv4 tc

TAILLEUR, pour Dames et Messieurs. Henri Juvyns, 131, rue tie Brabant, Bruxelles.

BIJOUTIER. Ernest Baugniet, 5, rue du Tabora (rue au Beurre), Bruxelles. Spécialité de pièces sur commande.

AUTOS. Talbot Darracq. (R. Eycken & J. Talboom), 29, rue de la Paix, Bruxelles. Téléphone: 127.94.

AUTOS (Réparation). L’Auto Mécanique, 10, rue Jules Franqui, Bruxelles.

PNEUS. Le pneu HEVEA est le pneu triomphateur. Réclamez - le dans tous les garages.

TICKETS, BOBINES, BLOCS-DUPLEX Ed.

Odry-Mommens, 17, rue d’idalie. Tél. Linth. 63, Bruxelles.

LINGERIE. Bichon Sœurs, 269, avenue Rogier, Bruxelles.

CORSETS SUR MESURES, Lingerie et Blouses.

Rachel Van Driessche, 44, rue Les-broussart, Bruxelles.

MODES, Journaux de Modes. Jean Félix, 20, rue Albert de Latour, Bruxelles.

PUBLICITÉ Aug. Üelmarcel, 25, rue Üupré.

Jette-Bruxelles. Tél.: Brux. 166.59, Concessionnaire de la publicité dans Ciné-Revue.

POISSONNERIE. Thielemans, 16-18, quai aux Briques. Tél. Bruxelles 8815,

HUITRES. Léon Bernard, 7, rue du 'lal

(rue au Beurre), Bruxelles, Tel.: 45/a.

RESTAURANT. A la Renommée, 87, rue Saint-Lazare. Bruxelles, Tél.: 8789.

RESTAURANT. Restaurant tlu Filet de Sole.

Le vendredi, sa bouillabaise. Tél. 6612, Bruxelles.

RESTAURANT. Restaurant du Savoy, les jours de courses, ses déjeuners à prix tixe servis rapidement. Retenir sa table. Tél.: 125.06 Bruxelles.

LA GRAPHOLOGIE vous révélera le caractère intime et les instincts de ceux qui vous intéressent. Adressez les documents (lettres signées et enveloppées par exemple) avec bon de poste de cinq francs pour esquise de caractère, 10 francs pour étude complète, a M. Levator. aux bureaux de la Ciné Revue, 10, rue Charles De Coster.

C. D est prié de donner son adresse pour réponse.

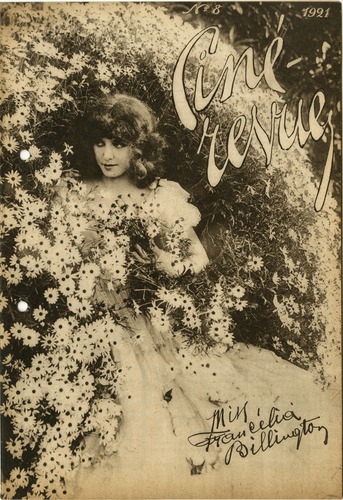

NOTRE VEDETTE

Miss Fraocelia ßillington

Une nouvelle étoile qui parait au ciel cinématographique. Elle vient d’obtenir un grand succès en présentation privée dans Cœur de mannequin, édition: «.Universalesociété Eclipse (Paris).

Le grand public la verra dès le 3 juin à Paris, nous ne tarderons pas à être, à notre tour, émerveillés par sa grâce et son talent délicats.

Ceux qui veulent une publicité productive s’adressent à

qui, par le Cinéma, pénètre dans toutes les familles. On ne déchire pas Ciné-Revue, on la conserve.

S'adresser rue Charles Decoster. 10 Tél. L. 16.78

Vitrine Opulente1

en 2 mois par les Pilules Oaiéfines. Les Pilules Galéginos sont incomparables pour développer et raffermir les seins, efTacer les saillies osseuses, combler les salières ci donner à la poitrine des contours harmonieux et séduisants. Elles sont absolument inoffensives et elles réussissent aussi bien chez la femme que la jeune fille. Traitement facile à suivre en secret. Prix: 5 francs dans toutes les bon. pharm, et au dépôt général Pharm. Mondiale, 65, rue Ant.-Dansaert, Bruxelles. Méfiez-vous des contrefaçons sans valet .

LIEGE: Phorm Goossens, 9S, rue de la Cathédrale. ANVERS: Pharmacie-Droguerie, 115, rue Montigiiy GAN U: Pharm. Vergaelen, 45, rue des Champs CHARLEROI: Pharm. Sohet, 15, rue de Mareinelle. NAMt'R: Pharm. Chisogne, 2, rue Godefroid. MON8 Pharm. Hermans, 19, rue de l’Atheuée. OSTENDE Pharm. Halewyck, Place tl'Armes, 12.

Ier ANNEE. - N ° 8

1921.

Grt

iülùraluiv

Ora-CMxe cricLcX beloz de U curt

XX2- //LU71ÓTÜ 5 ofe //6raer/e; fi<3bdomCLClaj/ï£ U [jz4lOTUIßfüßflt CM MIUOL 05/1

ul

ccUt&Lir: (jf?. c VL4widK>at

CèAtJbr-d/ (duLjt&r- iO /jïoryomixBf Bar Georges Garnir. LE CHATOUILLEUR tous le» dictionnaires citent une expression adverbiale: - peloter en attendant partie Le paroissien dont nous nous occupons aujourd’hui pel.)te même quand aucune partie n’est attendue par lui: c’est le seul moyen honnêtement péri-phrasé que nous ayons trouvé de faire comprendre bien clairement à quelle occupation il aime à se livrer dans l’obscurité propice des cinémas qu’il fréquente. Le .. chatouilleur — appelons-le ainsi, à défaut d'un mot correspondant au typique qualificatif bruxellois: puuteleer — le chatouilleur, le frôieur donc, est excessivement répandu dans les salles où le film se déroule: les placeuses vous affirmeront que c’est par douzaine qu’on les compte. Les actes, dont ils se rendent coutumièrement coupables, tombent évidemment sous l'application générale des articles du ( .ode pénal; mais s’ils continuent à se singulariser tout en se multipliant, il faudra que le législateur songe un de ces jours à taire un petit bout de loi à leur intention spéciale et particulière. Le plus souvent, le chatouilleur de cinéma apparail sous l’aspect le plus correct: on le reconnaît à ses cheveux prématurément blanchis par les veilles consacrée - à de patientes études historiques, archéologiques, folkloriques et autres curiosités mtéressant spécialement les chercheurs. Correctement sangié dans une redingote noire, le linge immaculé, la main fine et soignée, on le prendrait pour uu parfait notaire ou pour un père noble de comédie, sans l’éclat révélateur de son petit œil concupiscent. Dans le monde, il brigue l’amitié des jeunes filles modern-style; les pèies, - vu son amabilité et son air inoffensif de bon apôtre — hésitent rarement à les lui confier. Le grand homme que vénèrent les chatouilleurs de cinéma, c’est M. Caruso: celui-ci eBt passé maître en cetartde rigolade, ainsi qu’il est apparu au cours d’un procès qui s’est déroulé, il y a quelques dix ans, en Amérique, et qui, on s’en souvient sans doute, valut au célèbre ténor bien des tribulations et bien des ennuis... A côté de ce type distingué, il y a le spécimen vulgaire de l’espèce: grosse face, gros rein, grosses mains, aux ongles carrés, généralement rougeaudes et sans élégance. Il ferait peur à la femme à barbe. ... A peine est-il assis sur les banquettes des « popu-

CINÉ-REVUE

lttires n que, claus l’ombre épaisse, on entend des voix s’écrier:

— Mais tenez donc vos mains chez vous, à la fin!.

— Si, je vous y reprends encore, vous. Vous allez avoir affaire à mon mari...

Ou encore;

— Si vous ne me rendez pas tout de suite ma jarretière, je lais chercher un agent de police.

Vaines exhortations! Vaines menaces! Si conspué qu'il soit, le coupable ne peut refréner les mouve-ments d’investigation de ses membres supérieurs: il faut qu’il touche, il faut qu’il tâte, il faut qu’il

Le fin du fin, pour le chalouilleur du cinéma, est alors de prévoir le coup, de se dissimuler dans la nuit et de pousser légèrement son voisin, lequel encaisse, en son lieu et place, avec un ahurissement d’ailleurs notoire, les siting et les uppercut delà vertu en révolte.

Cette corporation a, d’ailleurs — comme toutes les corporations — ses veinards et ses malchanceux. Comine photo-type de ces derniers, on pourrait avantageusement citer un monsieur très connu à Bruxelles comme un vétéran de la chatouille, dont l’histoire a amusé pendant plusieurs jours la chronique. Ce Monsieur en question avait, pendant

fourrage: ça l’attire comme le crime attire le crime.

Le métier ne va pas saus gros risques: Souvent, très souvent — heureusement pour là morale! —-le chatouilleur de cinéma récolte la gifle

(!ar s’il est, dans les salles de spectacles, des spectatrices résignées, mollasses et découragées, qui se contentent de se garer et se bornent à une protestation simple et triste, presque polie, il en est d’autres, vraiment farouches, qui ne se contentent pas d’une objurgation verbale: celles-là, le plus léger attouchement à leur épiderme les transforme en furie, elles vous ont nettoyé la figure du chatouilleur de cinema avec leurs paumes ou vous l’ont superbement assommé d'un parapluie rongeur.

tout uu long tableau cinématographique, exploré la taille et pressé le genou d’une jolie femme qui' était venue prendre place à côté de lui. Ce ne fut que quand la lumière revint que l’entreprenant amateur de... cinéma reconnut sa femme légitime.

L’histoire ne nous a pas conservé le récit de ce qui se passa ensuite; chacun est libre de l’imaginer suivant son propre caractère.

Au Film des jouirs

Pour être dans le train

Le train est un des artistes les plus remarquables du cinéma. Le train ne joue pas dans tous les films: il serait parfaitement ridicule de voir le train s’obstiner à paraître dans un film qui se passe toul entier dans des salons ou des bureaux.

Quand il s’agit d’une comédie mondaine, le train, le plus souvent, peut se reposer.

Mais à part ça....

Le train fut un des premiers acteurs de cinéma.

Si vous voulez bien rappeler vos souvenirs, vous retrouverez, comme titre d’un des premiers fiilms que vous aviez vus:

«L’arrivée d’un train dans une gare. » Malgré son titre naïf, car, n’esl-ce pas, il n’y à pas d’exemple qu’un train soit arrivé dans un fauteuil ou dans un porte-parapluies, — ce fiixn était . n des plus passionnants du moment.

Le décor représentait une gare... une gare quel-

conque, la gare de Meure ou la gare d’A vous... Dans cette gare, comme dans beaucoup de gares, il y avait un quai, vraisemblablement en gravier bitumé et un chef de gare vraisemblablement trompé par sa femme (car cette manie des chefes-ses de gare remonte à la plus haute antiquité). Il y avait aussi, aux pieds du chef de gare et au long du quai, des rails... des rails, ces lignes de fer tout le long desquelles s’en vont nos chagrins ou s’en viennenl nos espoirs...

Et c’est sur ces rails, — croyez-vous! que le train faisait cette « arrivée« annoncée au programme.

Toul petit d'abord, il apparaissait au loin, couronné de fumée... Il s’approchait, il grandissait, il grandissait... il arrivait. Gigantesque, il débordait de l’écran et on éprouvait l’angoise de le voir choir dans la salle... Les portières s’ouvraient, des gens descendaient: une grosse dame, un soldat, un homme en blouse blanche. C’était superbe '

Quelquefois, « pour voir », on déroulait le film à l’envers... Alors, on voyait l’homme en blouse blanche, le soldat et la grosse dame montera reculons dans leurs compartiments... el le Irain s'en aller à reculons, lui aussi, rapetisser, rapetisser, n’être plus qu’un jouet surmonté de fumée .. n’ôlre plus rien du tout.

Vous en souvenez-vous, enfants d’hier, vieillards de demain? L’arrivée d’un train dans une gare, c’était notre première joie cinématographique.

Maintenant, le train, pour être bien dans le train, a modernisé son rôle.

Jadis il ne jouait que des films comiques ou simplement documentaires.

Maintenant, il donne résolument dans le drame: il s’est, fait engager, à coups de millions de dollars, par la Paramount ou quelque autre société cinégraphique américaine... 11 adore les film cow-boys parce qu’il peut y déployer ses talents d’acteur et d’acrobate.

Le train, maintenant, fait les quatre cent coups. 11 lutte de vitesse avec une automobile, il contre un de ses confrères et le réduit en

il s’élance sur des ponts en papier mâché et pique courageusement, une tête dans des cataractes fataleé...

A l’exemple de William Hard, de Douglas Fairbanks et dçs autres, le train s’amuse à faire passer les petits frissons de l’épouvante dans le dos des spectateurs

Ah! oui, qu’il s’est modernisé...

Si nos pères, qui lui lançaient des pommes cuites en le traitant de monstre infernal dès sa première sortie, assistaient à ses exploits cinématographiques, que ne diraient-ils pas?

Il unit d’ailleurs ses tours de force d’énergu-mène à ceux des hommes de son temps: roulant à fond de train, — c’est le cas de le dire, — il accueille sur sa toiture ou sur son marchepied le cow-boy qui saute d’nn pont, d'un cheval ou d’une motocyclette.

Et vous verrez que si ce progrès continue, c’est le train, un de ces quatre soirs qui sautera sur la motocyclette, sur le cheval, sur le pont ou sur l’homme. Il faut être dans le train!

Erratum Dans la narration sensationnelle du film que je compose sur la descente de Napoléon aux champs de bataille, les typos, toujours si facétieux, m’ont fait raconter de bien singulières choses. Je parle, dans cette narration du « no-man’s land » c’est-à-dire « le terrain qui n’appar-lient à personne »... la zone qui séparait les tranchées ennemies et où les projectiles seuls se trouvaient à l’aise.

Les typos, au lieu de cela, me font parler toul le temps du « woman ’s land » c’est-à-dire « le terrain de la femme. »

C’est du fémiiGsme poussé à l’excès et je m’empresse de dire qu’il ne m’est jamais venu à l’idée de placer le beau sexe entre des tranchées en activité!

On n’y placerait même pas sa belle-mère!

CINÉ-REVUE

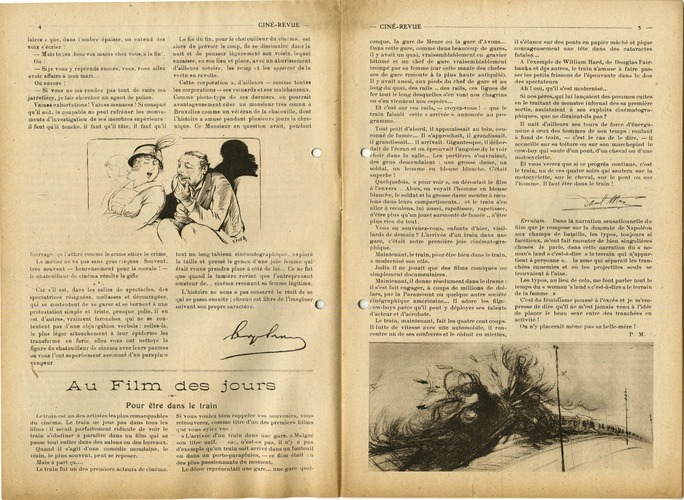

L'HEROÏNE

flk

L’arrivée à Paris de Pearl White a dû faire battre plus d'un coeur féminin. S’il est un représentant du sexefaible dont le succès ravit, réchauffe et enthousiasme nos compagnes et nos sœurs, on peut bien dire que c’est la gracieuse et intrépide étoile du cinéma américain. Elle ne personnifie pas seulement de la beauté, de l’adresse et du talent, ce qui suffirait à lui valoir, comme il convient, d’in .nombrables suffrages, elle partage avec de rares artistes privilégiées, telle hier une Rèjane, aujourd’hui une Sarah Bernhardt, la gloire immense d’avoir entouré d'une réputation mondiale un nom féminin.

Une femme qui, de son vivant, atteint une telle réputation devient mieux qu’une grande vedette et présente toujours plus ou moins aux yeux des contemporains des apparences de symbole. Elle est une tentation permanente, un encouragement éternel pour toutes sortes de désirs qui n’osaient pas se formuler et qui se cristallisent, en quelque sorte, dans sa personne. Les uns y voient la réalisation de leurs rêves de gloire les plue ambiteux, les autres celle de leurs rêves de fortune les plus extravagants, celles-ci un nom magique, celles-là les mille bénéfices qui s’attachent an talent consacré. Soyez certains que l’image de l’héroïne du film par excellence a hanté bien des nuits de pauvres ouvrières parisiennes, d’humbles dactylos, qui sait? peut-être de placides bourgeoises qui conservent au fond de leur cœur la trace des beaux rêves d’an tan.

Pearl White est entrée ainsi tout naturellement dans la catégorie de ces êtres inimitables dont on se propose entre soi l’existence comme un modèle et dont on se répète complaisamment les traits sans nombre. En vain, a-t-elle des scrupules, et désireuse de détruire la légende amassée autour d’elle, vient-elle d’avouer à l’un de nos confrères qu’elle n’est pas cette témérité personnifiée, cette

audace sans nom, cette volonté implacable dont ses admirateurs l’ont dotée. Elle peut bien reconnaître qu'elle a peur{ dans presque tous ses exercices, que son cœur défaille, que le sang-froid lui échappe, qu'elle se jette en fermant les yeux dans les abîmes où la pousse lé caprice du metteur en scène, ses affirmations et même ses serments ne modifie raient pas d’une ligne le portrait définitif que nos contemporains se sont à jamais tracé d’elle.

L’héroïne des “ Mystères de New-York - personnifie pour eux un des types de femme qui ont toujotirs exercé le plus de séduction sur les foules celui de la belle aventurière qui met sa beauté, son adresse, son activité au service des justes causes, l’être loyal et chevaleresque par excellence, destiné à subir mille tourments et à vaincre toutes sortes • d’obstacles. C’est la fougueuse amazone qui surgit à l’heure propice et enlève la victime en croupe de son cheval: c’est l’ange tutélaire qui ne laisse jamais sans réponse ceux qui invoquent sa présen-' ce tutélaire.

A défaut de cette mission de charité, une semblable femme peut encore remplir, avec le même héroïsme, une mission de fidélité quand même. Vous avez reconnu dans son image celle des héroïnes de toutes les causes perdues ou désespérées, vouées au sacrifice, mais qui se consolent de l’échec certain par la satisfaction du devoir accompli et par la noblesse de leurs actes.N’est-ce pas dans un sentiment à peu près analogue que nos grands-pères se sont enthousiasmés par la Diana Vernon de Walter Scott ou pour cette ardente Mlle de Cinq-Cygne, que Balzac a peinte en touches si justes?... Remplacez les chevaux de ces cavalières passionnées par la moderne automobile, multipliez les obstacles, accouplez les dangers matériels, décuplez l’effort à fournir et vous avez ces héroïnes modernes de l’écran que Pearl White représente avec tant de bonheur.

— CINÉ-REVUE

•n < r~ l ' écrx trx

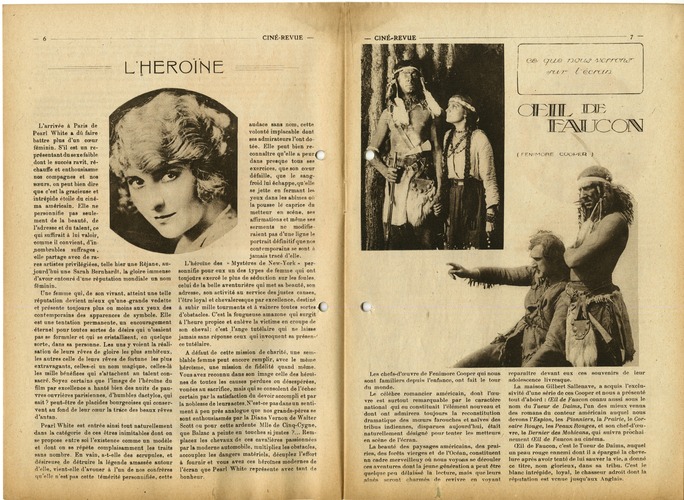

ŒIL «B

mira

( FENIMORE

COOPER )

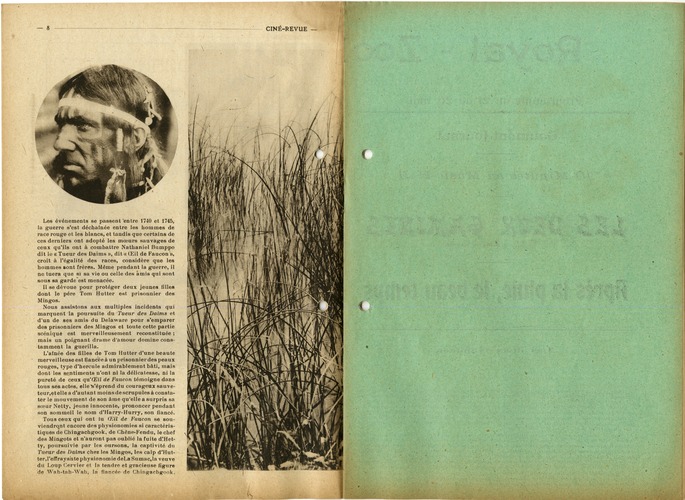

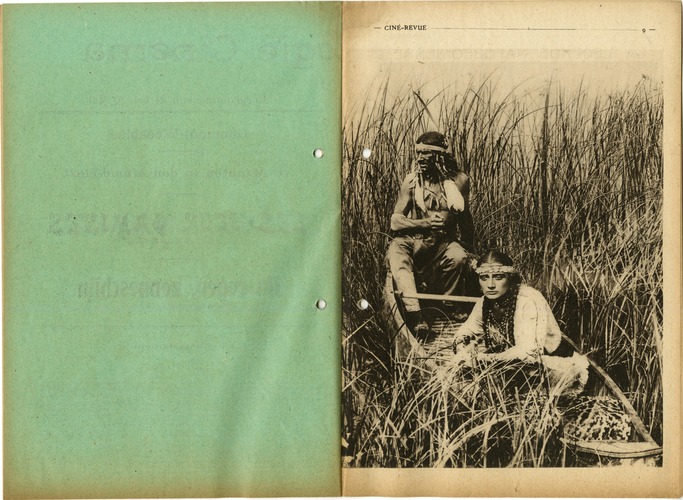

Les chefs-d’œuvre de Fenimore Cooper qui nous sont familiers depuis l’enfance, ont fait le tour du monde.

Le célèbre romancier américain, dont l’œuvre est surtout remarquable par le caractère national qui eu constituait l’élément nouveau et dont ont admirera toujours la reconstitution dramatique des mœurs farouches et naïves des tribus indiennes, disparues aujourd’hui, était naturellement désigné pour tenter les metteurs en scène de l’écran.

La beauté des paysages américains, des prairies, des forêts vierges et de l’Océan, constituent nn cadre merveilleuy où nous voyons se dérouler ces aventures dont la jeune génération a peut être quelque peu délaissé la lecture, mais que leurs aînés seront charmés de revivre en voyant

reparaître devant eux ces souvenirs de leur adolescence livresque.

La maison Gilbert Sallenave, a acquis l’exclusivité d’une série de ces Cooper et nous a présenté tout d’abord: Œil de Faucon connu aussi sous le nom du Tueur de Daims, l’un des mieux venus des romans du conteur américain auquel nous devons l’Espion, les Pionniers, la Prairie, le Corsaire Rouge, les Peaux Rouges, et son chef-d’œuvre, le Dernier des Mohicans, qui suivra prochai nement Œil de Faucon au cinéma.

(Eil de Faucon, c’est le Tueur de Daims, auquel un peau rouge ennemi dont il a épargné la chevelure après avoir tenté de lui sauver la vie, a donné ce titre, nom glorieux, dans sa tribu. C’est le blanc intrépide, loyal, le chasseur adroit dont la réputation est venue jusqu’aux Anglais.

CINÉ-REVUE

Les événements se passent'entre 1710 et 1745, la guerre s’est déchaînée entre les hommes de race rouge et les blancs, et tandis que certains de ces derniers ont adopté les mœurs sauvages de ceux qu’ils ont à combattre Nathaniel Bumppo dit le « Tueur des Daims », dit « Œil de Faucon », croit à l’égalité des races, considère que les hommes sont frères. Même pendant la guerre, il ne tuera que si sa vie ou celle des amis qui sont sous sa garde est menacée.

Il se dévoue pour protéger deux jeunes filles dont le père Tom Hutter est prisonnier des Mingos.

Nous assistons aux multiples incidents qui marquent la poursuite du Tueur des Daims et d'un de ses amis du Delaware pour s’emparer des prisonniers des Mingos et toute cette partie scénique est merveilleusement reconstituée; mais un poignant drame d’amour domine constamment la guerilla.

L’aînée des filles de Tom Hutter d’une beaute merveilleuse est fiancée à un prisonnier des peaux rouges, type d’hercule admirablement bâti, mais dont les sentiments n’ont ni la délicatesse, ni la pureté de ceux qu’CEii de Faucon témoigne dans tous ses actes, elle's’éprend du courageux sauveteur, et elle a d’autant moi ns de scrupules à constater le mouvement de son âme qu’elle a surpris sa sœur Netty, jeune innocente, prononcer pendant son sommeil le nom d’Harry-Hurry, son fiancé.

Tous ceux qui ont lu Œil de Faucon se souviendront encore des physionomies si caractéristiques de Chingachgook, de Ghêne-Fendu, le chef des Mingots et n’auront pas oublié la fuite d!Het-ty, poursuivie par les oursons, la captivité du Tueur des Daims chez les Mingos, les calp d’Hut-ter.l’elTraya'nte physionomiedeLaSumac.la veuve du Loup Oervier et la tendre et gracieuse figure de Wah-tah-Wab, la fiancée de Chingachgook.

îoyal - Zoologie Cinéma

ooooo

Programme du 21 au 26 mai i

Gaumont-J ournal

ÎO Minutes au Music-Hall

US MUR ÇhMMZ

4e épisode: La Morte vivante

Après la pluie, le beau temps

Superbe comédie en 5 parties ( )

Programma van 21 tot 26 /Vlei

Gaumont-W eekblad

IO Minuten in den Music-Hall

US MUR Çh&WZS

4e episode: De Levende Doode

lia regen, zonneschijn

Prachtig tconeelspel in 5 deelen

Les deux Gamines

Quatrième Épisode: LA MOKTE VIVANTE.

Dans la loge du théâtre où il joue, Chambertin reçoit presque coup sur coup la lettre de (laby lui annonçant la mort tragique de Ginette et celle de Ginelle lui apprenant au contraire qu’elle est bien vivante, et soignée dans la famille de Bersange. Aussitôt qu’il peut se rendre libre, Chambertin court la retrouver. Mais à la villa «Primavera» il apprend non seulement que Ginette est partie, mais encore qu’on la soupçonne d’etre complice du voleur avec qui elle est mystérieusement disparue. Chambertin bondit: Une voleuse, sa filleule... Elle, la droiture, Thonnéteté mêmes... Jamais. Au portrait qu’on lui fait du bandit, il reconnaît Manin et raconte à M. de Bersange la dramatique aventure du mariage et de la mort de Lisette Fleury.

Dans le même temps, justement, Ginette, amaigrie, malade, est auprès de son père dans une mansarde, où sa bonne influence a déjà commencé à transformer le malheureux dévoyé qu’est Pierre Manin. Peut-être l’arracherait elle à son vice si elle pouvait continuer à vivre quelque temps auprès de lui. Elle n’en a pas le loisir. Un complice, Latringle, fait découvrir leur retraite. La police envahit la mansarde. Latringle et Manin sautent par la fenêtre, poursuivis par des policiers qui arrêtent Latringle Ginette est appréhendée comme complice. Mais son père, qui a attendu, tapi dans l’ombre, la sortie dt l’homme qui emmène sa fille en prison, bondit sur lui, et délivre Gineltc.

Iît le pauvre Chambertin, attendu avec tant d’impatience par le père Bertal, Gaby, Blanche et René, arrive auprès d’eux pour leur annoncer que l'écheveau s’embrouille de plus en plus et que Ginette, plus tragiquement encore que la première fois, a de nouveau disparu... ,

Les deux Gramines

Vierde Episode: DE LEVENDE DOODE.

In de kleedkamer van den schouwburg waar hij optreedt, ontvangt Chambertin bijna tegelijkertijd den brief van Gaby welke hem Gincttc’s tragisch dood meldt, en dezen van Ginette welke hem integendeel schrijft dat zij nog leeft en opgenomen is in de familie de Bersange. Zoohaast hij vrij is loopt Chambertin haar vervoegen.

Maar in de villa « l’rimavera » verneemt hij dat Ginette niet alleen vertrokken is, maar dat men haar nog verdenkt de medeplichtige te zijn, van den dief waarmede zij zoo geheimzinnig verdween.

Chambertin springt recht: Eenc dievegge, zijn kleinkind.Zi j de rechtschapenheid, de eerlijk-1

heid zelve... Nooit. Aon het portret dat men hem van den dief maakt, herkent hij Manin en hij vertelt’ tegen Mr. de Bersange het dramatisch avontuur van het huweli jk en den dood van Lisette Fleury.

Tijdterwijl leeft Ginette, vermagerd en ziek, met haren vader op eene mansarde waar haren goeden invloed reeds den ongelukkigen afgedwaalden welke Pierre Manin is, begon te veranderen. Misschien zou zij hem van hel kwade aftrekken, indien zij nog eenigen lijd met hem mocht blijven. Zij heeft er dien tijd.niet toe. Een medeplichtige, Latringle, doet linnne schuilplaats kennen. De politie overrompelt de mansarde. Latringle en Manin springen door het raam achtervolgt door de politie welke Latringle aanhoudt. Ginette wordt als medeplichtige aangehouden. Maar haar vader, welke in de duisternis verdoken, het uitgaan afwachtte van den man welke zijne dochter naar ’t gevang moest _ leiden, springt op hem toe en verlost Ginette.

En de arme Chambertin, met zooveel ongeduld verwacht door vader Berlal, Gaby, Blanche en René, komt hen melden dat hel geval zich meer en meer in wikkelt en dat Ginette, nog tragischer dan de eerste maal, weder verdwenen is...

to

CINÉ-REVUE -

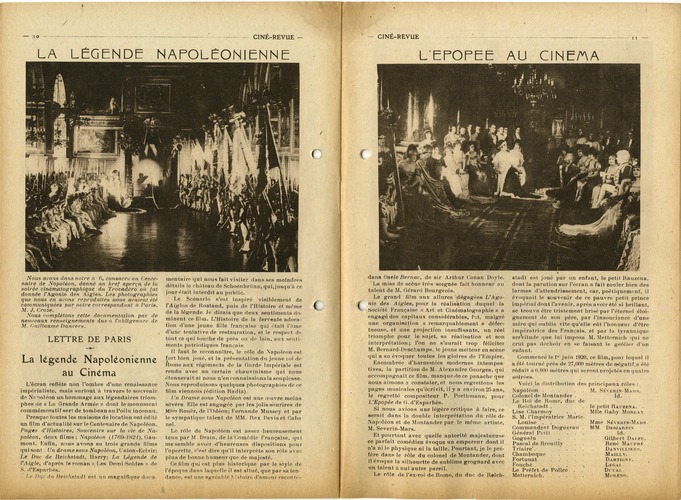

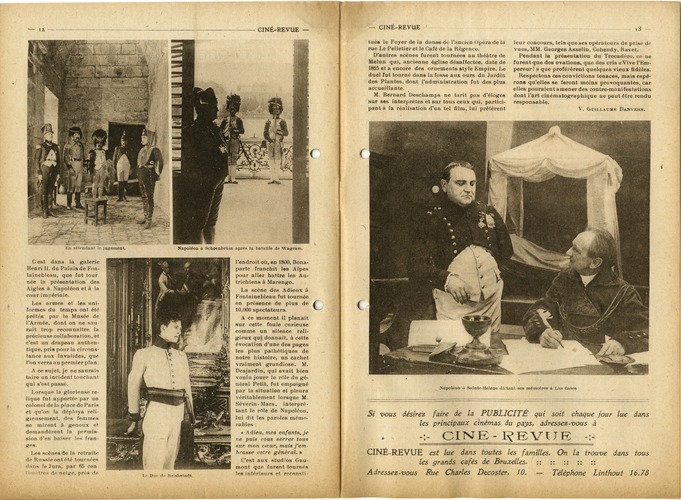

LA LÉGENDE NAPOLÉONIENNE

Nous avons dans notre n 6, consacre au Centenaire de Nopoléon, donné un bref aperçu de la soirée cinématographique du Trocadéro où lut donnée l'Agonie des Aigles. Les photographies que nous en avons reproduites nous avaient été communiquées par notre correspondant à Paris, M. J. Croze.

Nous complétons cette documentation par de nouveaux renseignements dus a l'obligeance île M. Guillaume Danvers.

LETTRE DE PARIS

La légende Napoléonienne au Cinéma

L’écran reflète non l’ombre d’une renaissance impérialiste, mais surtout à travers le souvenir de Neooléon un hommage aux légendaires triomphes de « La Grande Armée » dont le monument commémoratif serl de tombeau au Poilu inconnu.

Presque toutes les maisons de location ont édité un film d’actualité sur le Centenaire de Napoléon. Pages d’Histoires, Souvenirs sur la vie de Napoléon, deux films; Napoléon (1769-1S2/), Gaumont. Enfin, nous avons eu trois grands films qui sont; Un drame sous Napoléon, Union-Eclair; Le Duc de lleichstadt, Harry; La Légende de l’Aigle, d’après le roman « Les Demi-Soldes » de S. d’Esparbès.

Le Duc du lleichstadt est un magnifique documentaire qui nous fait visiter dans ses moindres détails le château de Schoenbriinn, qui, jusqu'à ce jourélait interdit au public.

Le Scénario s’est inspiré visiblement de l'Aiglon de Rostand, puis de l'Histoire et même de la légende. Je dirais que deux sentiments dominent ce film. L’Histoire de la fervente adoration d’une jeune fille française qui était l’âme d’une tentative de restauration, et le respect de tout ce qui touche de près ou de loin, aux sentiments patriotiques français

11 faut le reconnaître, le rôlq de Napoléon est fort bien joué, et la présentation du jeune loi de ftomeaux régiments de la Garde Impériale est rendu avec un certain chauvinisme qui nous étonnerait si nous n’en connaissions la souplesse. Nous reproduisons quelques photographies de ce film viennois (édition Hadia).

Un Drame sons Napoléon est une œuvre moins sévère Elle est. engagée par les jolis sourires de M'ies Rouer, de POdéon; Eernande Mussey et par le sympatique talent de MM. Hex Deviset Caba nel.

Le rôle de Napoléon est assez heureusement tenu par M Drain, de la Comédie Française, qui me semble avoir d’heureuses dispositions pour l’operette, c’est dire qu’il interprète son rôle avec plus de bonne humeur que de majesté.

Ce film qui est plus historique par le style de l’époque dans laquelle il est situé, que par sa ten dance, est une agréable histoire d’amour racontée

CINÉ-REVUE

L'EPOPEE AU CiNE/AA

dans Onele Rernar, de sir Arthur Conan Doyle.

La mise de scène très soignée fait honneur au talent de M. Gérard Bourgeois.

Le grand film aux allures dégagées L’Agonie des Aigles, pour la réalisation duquel la Société Française «Art et Cinématographie» a engagé des capitaux considérables, fut. malgré une organisation « remarquablement » défectueuse, et une projection insuffisante, un réel triomphe pour le sujet, sa réalisation et son interprétation; l’on ne s’aurait trop féliciter M. Bernard-Deschamps, le jeune metteur en scène qui a su évoquer toutes les gloires de l’Empire.

Encombrée d’harmonies modernes intempes tives, la partition de M. Alexandre Georges, qui accompagnait ce film, manque de ce panache que nous aimons a constater, et nous regrettons les pages musicales qu'écrivit, il y a environ 25 ans, le regretté compositeur P. Porthmann, pour l.’Epopée de G. d’Esparbès.

Si nous avions une légère critique à faire, ce serait, dans la double interprétation du rôle de Napoléon et de Montander par le même artiste, M. Severin-Mars.

Et pourtant avec quelle autorité majestueuse ce parfait comédien évoque un empereur dont il n’a ni le physique ni la taille. Pourtant, je le préfère dans le rôle du colonel de Montander, dont il évoque la silhouette de sublime grognard avec un talent à nul autre pareil.

Le. rôle de i'ex-roi de Rome, du duc de Reichstadt est joué par un enfant, le petit Rauzena. dont la parution sur l’écran a fait couler bien des larmes d’attendrissement, car, poétiquement, il évoquait le souvenir de ce pauvre petit prince impérial dont l’avenir, après avoir été si brillant, se trouva être tristement brisé par l’éternel éloignement de son père, par l’insouciance d’une mère qui oublia vite qu’elle eût l’honneur d’être impératrice des Français, et par la tyrannique servitude que lui imposa M. Metternich qui ne crut pas déchoir en se faisant le geôlier d’un enfant.

Commencé le 1' juin 1920, ce film, pour lequel il a été tourné près de 27,000 mètres de négatif, a été réduit à 0,000 mètres qui seront projetés en quatre soirées.

Voici la distribution des Napoléon

Colonel de Montander .

Le Roi de Rome, duc de Reichstadt .

Lise Charmoy S. M. l’Impératrice Marie Louise .

Commandant Doguerau . Général Petit Goguelu .

Pascal de Breuilly

Chambuquc

Fortunat

Fouché ...

Le Préfet de Police . Metternich....

principaux rôles:

M. Sévbbin-Mahs.

le petit Rauzena. Mlle Gaby Slonuv

Mme Sévehin-Mahs. MM Resjauoin Id.

Gilbert Datei . René Mai-pré Danvilliehs. Mailla . Dartiony. Legal Di val.

Moreno.

CINÉ-REVUE —

Napoléon à Schoenbrlim après la bataille de Wagram,

En attendant le jugement.

C est dans la galerie Henri II, du Palais de Fontainebleau, que fut tour née la présentation des Aigles à Napoléon et à la cour impériale.

Les armes et les uniformes du temps ont été prêtés par le Musée de l’Armée, dont on ne sait rait trop reconnaître la précieuse collaboration, et c’est un drapeau authentique, pris pour la circonstance aux Invalides, que l’on verra nu premier plan

A ce sujet, je ne saurais taire un incident touchant qui s’est passé.

Lorsque la glorieuse relique fut apportée par un colonel delà place de Paris et qu’on la déploya religieusement, des femmes se mirent à genoux et demandèrent la permission d’en baiser les fran-ges.

Les scènes de la retraite de Russie on tété tournées dans le Jura, par 65 centimètres de neige, près de

Le Duc de Reishsfadt.

l’endroit où, en 1800, Bonaparte franchit les Alpes pour aller battre les Autrichiens à Marengo.

La scène des Adieux à Fontainebleau fut tournée en présence de plus de 10,000 spectateurs.

A ce moment il planait sur cette foule curieuse comme un silence religieux qui donnait, à cette évocation d’une des pages les plus pathétiques de notre histoire, un cachet vraiment grandiose. M. Desjardin, qui avait bien voulu jouer le rOle du général Petit, fut empoigné par la situation et pleura véritablement lorsque M. Séverin-Mars, interprétant le réle de Napoléon, lui dit les paroles mémorables:

« Adieu, mes enfants, je ne puis vous serrer tous sur mon cœur, mais j'em-hrasse voire général. »

C’est aux studios Gaumont que furent tournés les intérieurs et reconsti-

— CINÉ-REVUE

tué» le Foyer de la danse do l'ancien D’autres scènes furent tournées au théâtre de Melun qui, ancienne église désaffectée, date de 1815 et a encore des ornements style Empire. Le duel fut tourné dans la fosse aux ours du Jardin des Plantes, dont l’administration fut des plus accueillante. M. Bernard Deschamps ne tarit pas d'éloges sur ses interprètes et sur tous ceux qui, participant à la réalisation d’un tel film, lui prêtèrent leur concours, tels que ses opérateurs de prise de vues, MM. Georges Asselin, Cohendy, Ravet. Pendant la présentation du Trocadéro, ce ue furent que des ovations, que des cris «Vive l’Empereur! » que proférèrent quelques vieux fidèles. Respectons ces convictions tenaces, mais espérons qu’elles se feront moins provoquantes, car elles pouraient amener des contre-manifestations dont l’art cinématographique ne peut être rendu responsable. V. Guillaume Danvf.hs. Napoléon à Sainte-Hélène dictant ses mémoires à Las Cases Si vous désirez faire de la PUBLICITÉ qui soit chaque jour lue dans les principaux cinémas du pays, adressez-vous à CINE-IEVUE CINÉ-REVUE est lue dans toutes les familles. On la trouve dans tous les grands cafés de Bruxelles.:: :: :: :: :: Adressez-vous Rue Charles Déco ster, 10. — Téléphone Linthout 16.78

CINE REVUE —

fartiez- Officiel!,-

Sou« cette rubrique, nous traiterons uniquement les questions se rapportant à l'industrie cinématographique et aux intérêts professionnels.

La Direction entend n’assumer, au sujet des articles insérés sous cette rubrique, DÉ RESPONSABILITÉ VAVCVNE SORTE.

Les communications reproduites ici engagent UNIQUEMEN T leurs signataires

La Fédération belge Cinématographique nous prie d’insérer les documents ci-dessous:

Suite à nos réclamutions, concernant le fonctionnement de la Commission de Contrôle des Films Cinématographiques, adressées à Monsieur le Ministre de la Justice, en date du 2ti avril, nous recevons la lettre suivante:

Ministère de la Jnstice Bruxelles, le 9 mai 1921.

OFFICE Très urgent.

de lu

Protection de l'Enfance

Ire Section Bureau No 2.063

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la commission de contrôle des films cinématographiques, à qui appartient le. droit de révoquer, s’il y a lieu, les autorisations qu’elle a accordées, examinera les réclamations dont vous m’avez saisi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de la Justice,

Monsieur le Président

de la Fédération Belge Cinématographique rue Verte. 109, BRUXELLES

Ministère de U Justice

COMMISSION de CONTROLE

des

films Cinématographiques

31 rue Montagne-aux-Herbes Potagères .(Cité. Centrale)

Téléphone: 109,32 -Compte Cheques Postaux 35,175

xo:nc

Bruxelles, le 6 mai 1921.

\ Monsieur le Président de la Fédération Cinématographique, rue Verte, 109, Bruxelles.

Monsieur le Président,

Satisfaisant au désir que vous nous avez exprimé, nous avons l’honneur de vous faire connaître que la commission continuera à statuer autant que possible à la simple lecture dos scénarios, à condition que ceux-ci paraissent complets. En cas de doute, elle stat liera-apres vision des films.

Nous exprimons à nouveau, dans votre intérêt, le désir de voir les loueurs soumettre à lu commission ceux des films qu’ils considèrent eux mêmes comme ayant le phu-, de chance d’étre acceptés.

Les autorisations accordées peuvent être retirées, soit par les délégués de la fédération qui les répartiraient aux différents loueurs, de qui uous semble le mode le plus pratique, soit par les loueurs eux-mémes; ceci aura lieu le lundi et le jeudi de 2à5 heures.

La Commission s’évertuera à accorder autant que possible, le même nombre d’aij torisations à chaque loueur. Pour facilite! le travail de la Commission et assurer la répartition équitable à laquelle il vient d'être fait allusion, il sera bon que nous recevions pour chaque loueur, régulièrement, une farde comprenant 10 scénarios en triple exemplaire, remise de ces scénarios devrait être faite le lundi ou le jeudi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour la Commission:

Le Secrétaire, Le président,

Adresses d’Artistes

Margarita Fisher, Care of Américan Studios, Santa-Barhara, Californie, U. S. A.

Douglas Fairbanks, Glune Studio, Melroe avenue, Hollywood, Californie, U. S. A.

Sessue Hayawaka, Wright and Callender huil i ding, Los Angeles. '

Alla Nazimova, 6.124, Carlos avenue, Los Angeles, U. S. A.

William Hart, 1215, Baies avenue, Los Angele s, U. S. A.

Clara Kimball Young, Wright and Callender, building, Los Angeles.

Charlie Chaplin, 1416, La Brea avenue, Los Angeles, Hollywood (Californie).

Antonio More no, Vita graphe Studios, Holly wood (Californie).

Charles Huy, lnce Studios, Culver City (Cal.).

Eddie Polo, Universal Studios, Universal City (Californie) U. S. A.

Andrée Brabant, au Film d’art, 14, rue Chauveau, Neuilly sur seine.

Edouard Mathé, hôtel international, rue Hosini, Nice.

Eléna Tarzia, avenue de Villiers, Paris.

On demande une adresse de Studio cinématographique en Belgique pour jeune homme qui désire étudier l’art cinématographique.

— CINE-REVUE

lies pneus Hevea

sont les triomphateurs

N’EN USEZ PLUS D’AUTRES

364, Longo« me d’ftrgile, flnVer;

L ELEGANTE

— PARAÎT LE I« DU MOIS

Journal de modes, mensuel, magnifiquement illustré, justifie pleinement son rom par sa présentation artistique et l’élégance des nombreux modèles qu’il contient. -:- ;-

On y trouve le costume pratique mais dont, par (ois, un détail inédit, un rien, indique la griffe des maîtres parisiens.

La documentation de ce journal est puisée aux sources mêmes de la mode, chez les couturiers et les grandes modistes dont nous reproduisons surtout les modèles simples et facilement exécutables. -:-

Le prix dn numéro eut entièrement remboursé par un patron gratuit.

1 Un an: 22 francs

PRIX : i Six mois 12 »

Un numéro : 2

La maison FELIX fournit des patrons de tous les modèles figurant dans L'Elégante. -o- -o- ~o

De firma EEL1X levert patronen van alle modellen, welke ii dit blad verschijnen. -o~ -o- -o- r-o- c

Pour la publicité de cette revue, veuillez vous adresser à M. A. DELMARCEL z5, rue Dupré, à Jette — Téléph. B i665c; ou au bureau du journal, 12, rue Charles De Coster.

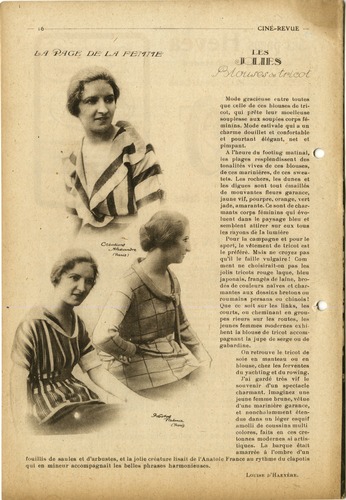

DSl PsiGD DE D D DD M71D

LES

(gJOtJIES

às 'ÙdLqcP.

Mode gracieuse entre toutes que celle de ces blouses de tricot, qui prête leur moelleuse souplesse aux souples corps féminins. Mode estivale qui a un charme douillet et confortable et pourtant élégant, net et pimpant.

A l’heure du footing matinal, les plages resplendissent des tonalités vives de ces blouses, de ces marinières, de ces swea-tets. Les rochers, les dunes et les digues sont tout émaillés de mouvantes fleurs garance, jaune vif, pourpre, orange, vert jade, amarante. Ce sont de charmants corps féminins qui évoluent dans le paysage bleu et semblent attirer sur eux tous les rayons dë la lumière

Pour la campagne et pour le sport, le vêtement de tricot est le préféré. Mais ne croyez pas qu’il le faille vulgaire! Coin ment ne choisirait-on pas les jolis tricots rouge laque, bleu japonais, frangés dé laine, brodés de couleurs naïves et charmantes aux dessins bretons ou roumains persans ou chinois! Que ce soit sur les links, les courts, ou cheminant en groupes rieurs sur les routes, les jeunes femmes modernes exhibent la blouse de tricot accompagnant la jupe de serge ou de gabardine.

' On retrouve le tricot de

soie en manteau ou en blouse, chez les ferventes du yachting et du rowing.

J’ai gardé très vif le souvenir d’un spectacle charmant. Imaginez une jeune femme brune, vêtue d’une marinière garance, et nonchalamment étendue dans un léger esquif amolli de coussins multi

"’T’“Si colores, faits en ces cretonnes modernes si artistiques. La barque était amarrée à l’ombre d’un

fouillis de saules et d’arbustes, et la jolie créature lisait de l’Anatole France au rythme du clapotis qui en mineur accompagnait les belles phrases harmonieuses.

Louise h’Hakyèuk.